[天文トピック]流れ星を見てみよう!-2024-

INDEX >> 星空体験のススメ / 流星群 / 流れ星の正体 / 丹野佳代子プロフィール / ドームシアター番組について

流れ星を見てみよう! -星空体験のススメ-

見上げた夜空にふと流れる一筋の光。「あっ、流れ星!」と思ったときにはもう消えていて、次こそは!・・・と、じっと空を見つめていたけれど、次の1つがなかなか流れず、見るのをあきらめてしまった。そんな経験をお持ちのかたもいらっしゃるでしょう。

はかなく消える一瞬の輝き。流れ星は気まぐれです。でも、ちょっとしたポイントを押さえれば、意外に多くの流れ星に出会えるものです。

夜空を見上げて流れ星を探してみませんか?

- 流星群 -

いつもよりたくさんの流れ星を見たいのであれば、やはり流星群の日がおススメです。毎年、8月中旬には三大流星群の1つでもあるペルセウス座流星群が見ごろを迎えます。

地球全体でみると、流星群自体の活動が最も活発になる「

今年は8月13日の月が上弦で、空に半月があります。夜中、月が沈んでしまってから明け方までの時間が、月明かりの影響を受けずに観察できるチャンスです。

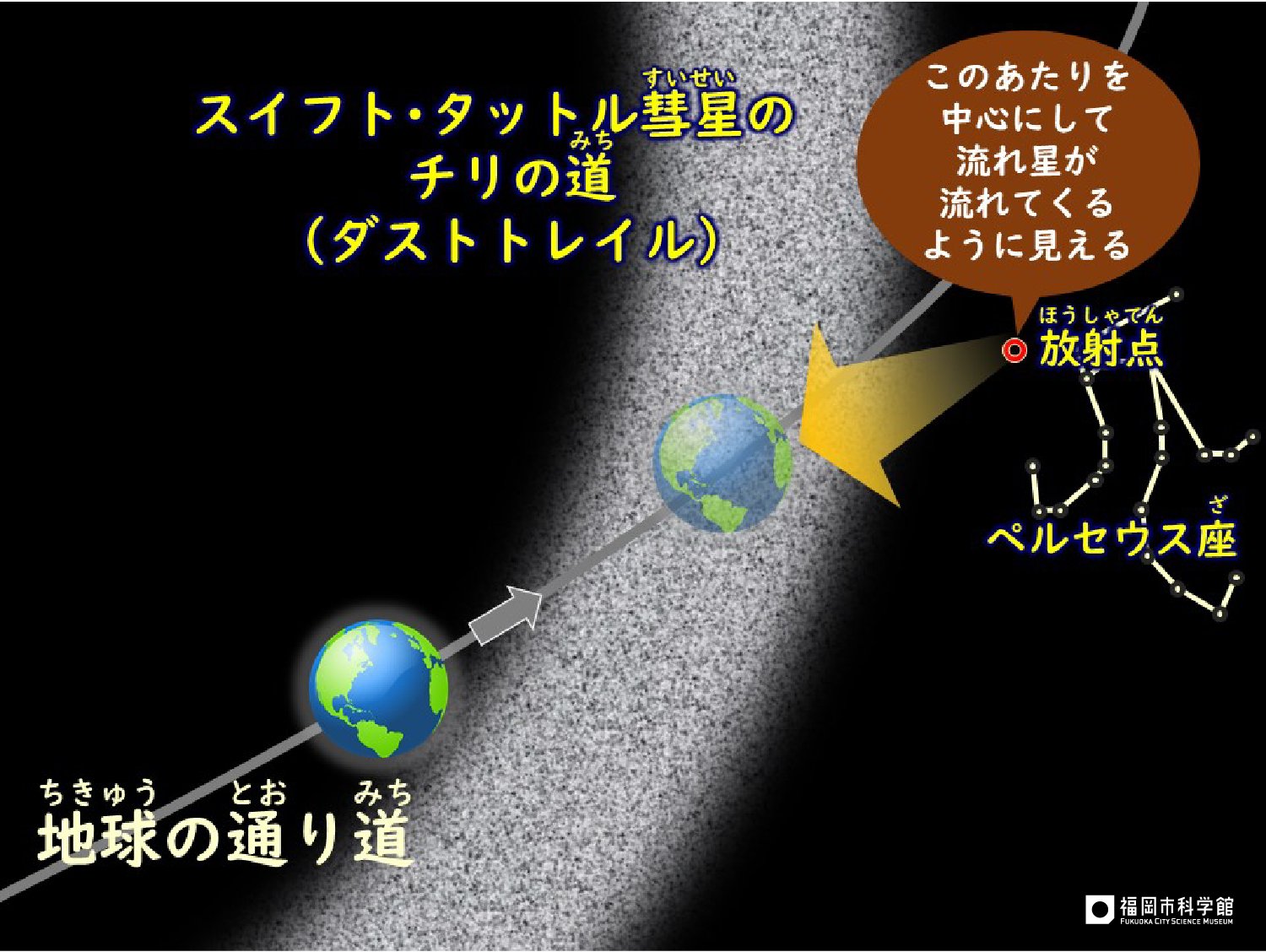

流星群には、「ペルセウス座流星群」のように星座の名前がついています。その流星群に属する流れ星は、天球上の一点から放射状に飛び出すように見えます。その点のことを放射点(または

-流れ星の正体-

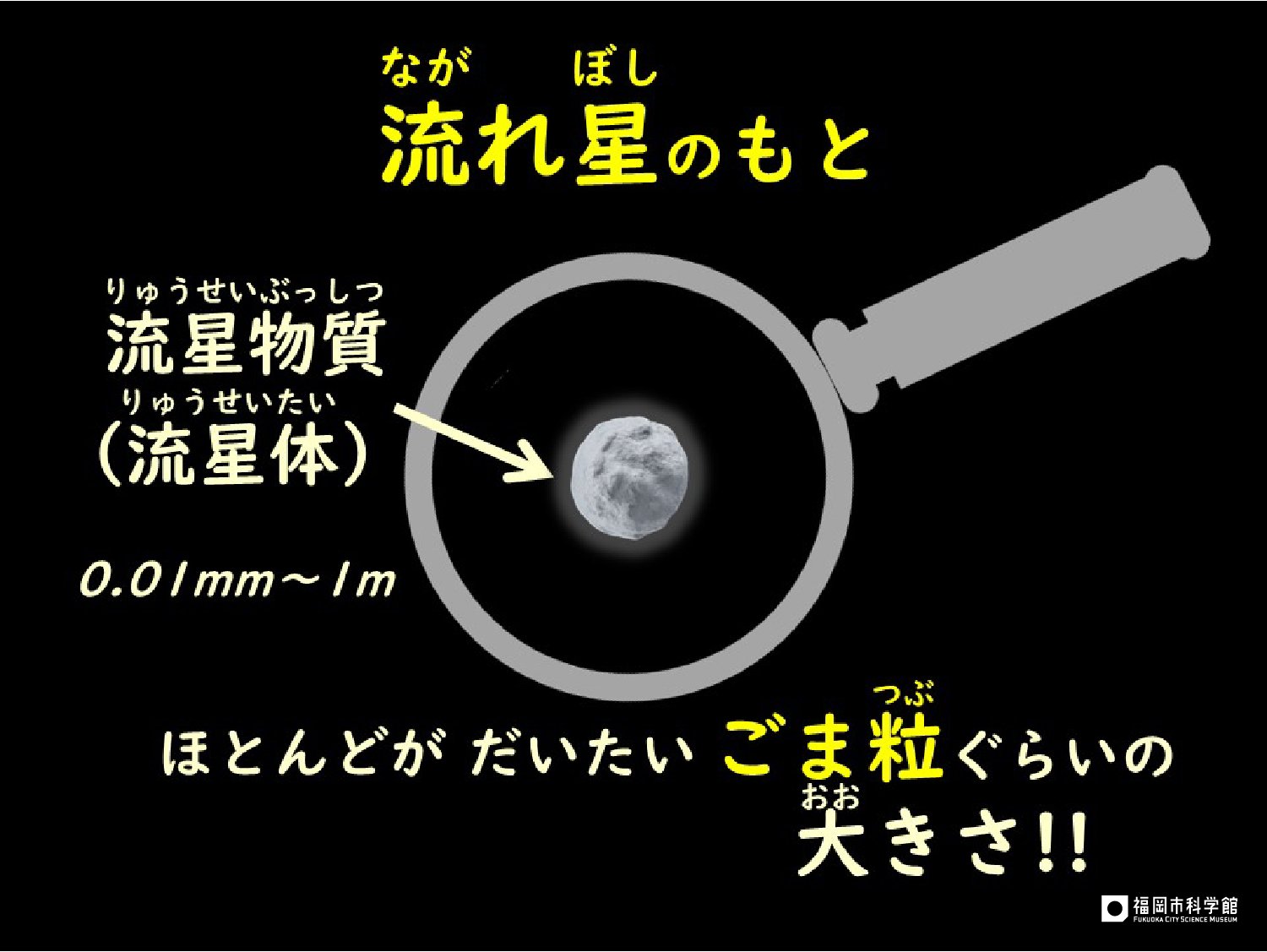

流れ星には「星」という文字が入っていますが、星(天体)ではなく、物理現象です。流れ星のもとになっているのは、流星物質とよばれる小さなチリの粒で、ほとんどは数ミリメートルほどの大きさです。流星物質は、太陽系の中にある小惑星や

このチリ(流星物質)が、高速で地球の大気に飛び込んできたとき、大気の中の原子や分子と衝突して、大気やチリの成分が光を放ちます。これが流れ星として私たちの目に見えるのです。

ペルセウス座流星群の流星は、流れるスピードが速く、また途中で急激に明るくなることがあります。また、明るい流星や火球が多く、薄雲を通して見えたという報告もあります。空に多少雲があってもあきらめずに流れ星を探してみてください。

流星群のもとになっているチリ(流星物質)をもたらす天体を「

彗星が太陽に近づくと、彗星からチリや氷が蒸発して長い尾ができます。彗星は太陽に近づくたびにその通り道にチリを残していきます。このチリの道がダストトレイルです。彗星の中には、その軌道が地球の公転軌道を横切るものがあります。地球は1年かけて太陽の周りを回っていますので、1年の中の決まった時期に必ずそのダストトレイル付近を通過することになります。この時、地球はたくさんのチリに次々に衝突します。これが1年の中で決まった時期に見られる流星群となります。

(文:福岡市科学館 学芸員 丹野佳代子)

PROFILE

福岡市科学館 学芸員

福岡市科学館ドームシアターリーダー

佐賀県佐賀市⽣まれ。

佐賀県内公立学校で教鞭をとる。

佐賀県武雄市にある佐賀県⽴宇宙科学館の建設に際しては、プラネタリウム・天⽂台、宇宙関係の展⽰物の設計等をおこなう。

佐賀県⽴宇宙科学館開館後は、科学館に勤務し、宇宙チームのリーダーとして、プラネタリウムや天⽂台の運営、番組制作、教育普及活動をおこなう。

2008(平成20)年、天⽂教育普及に関する業績により、⼩惑星12411に「Tannokayo」と命名される。

佐賀県⽴博物館・美術館の学芸員を経て、現在は福岡市科学館に勤務し、ドームシアターリーダーとして、プラネタリウムの運営・番組制作等にあたっている。 豊富な知識をバックボーンとした⽣解説は、星の語り部として、全国にファンも多い。

プラネタリウム番組のナレーションや番組制作の監修も⾏っている。

ドームシアター(プラネタリウム)の番組内でも見ごろの天体や星座を紹介しています福岡市科学館では、個性あふれる解説員による生解説番組や音楽とコラボレーションした番組など、宇宙をより身近に感じられるさまざまなプラネタリウム番組の投映をおこなっています。一般番組には解説員による今夜の星空生解説があり、見ごろの天体や星座を紹介しています。ぜひご覧ください。

|