[レポート]だいたいおっけー展

ものの見方が変わる、新しい世界

知恵とユーモアが溢れる世界

皆さんは、"認知症"と聞いてどんなイメージが頭に浮かびますか。今までできていたことができなくなる、別人のようになってしまう...「なったら大変」と恐れている人も多いのではないでしょうか。認知症のある方の日々のチャレンジ、認知症に対する漠然とした不安に向き合い、社会全体で取り組んでいくことは、もちろん大切です。でも、認知症のある方は、ほんとうに「怖く」「悲しい」世界を生きているのでしょうか!?認知症のある方の暮らしには、実は私たちが日々を生き抜く知恵とユーモアが詰まっています。

だいたいおっけー展が福岡市科学館へ

福岡市科学館は2022年より「超高齢社会のウェルビーイング」をテーマに、さまざまな取り組みを行っています。認知症に関しては、福岡市認知症フレンドリーセンターが開館した2023年にセミナー「認知症フレンドリーシティ・プロジェクトについて」や、シンポジウム「認知症問題解決のためのサイエンス」を開催。[レポートはこちら]センターと連携しながら、社会の中で認知症とどう向き合っていくかを、利用者の皆さんと一緒に考える活動に取り組んでいます。

その取り組みのつながりで、2025年1月に「だいたいおっけー展」が福岡市科学館へやってきました。だいたいおっけー展は多くの方がもつ認知症のイメージを転換し、来場者にものの見方を変えるきっかけを生んだプロジェクト。今回のレポートでは、「だいたいおっけー展」の様子や開催までの道のりとともに、「もっと知りたい」をサポートするおすすめのコンテンツについてご紹介します。

だいたいおっけー展とは

"認知症に関係したイベント"と聞くと、認知症のある方に向けたイベントと思われるでしょうか。2025年1月12・13日に福岡市科学館5階オープンラボで開催した「だいたいおっけー展」は、認知症のある方もない方も関係なく楽しめるプロジェクトです。 慶應義塾大学(認知症未来共創ハブ)の堀田聰子さんが声をかけ、早稲田大学の橋田朋子さん、デザインリサーチャーの神野真実さんを中心に、理工系のメディア研究等を行う学生たち(稲垣年紀氏、太田宏樹氏、金谷地洋氏、安村俊介氏)が制作チームに参加しました。[プロフィールの詳細はこちら]九州の地、福岡市認知症フレンドリーセンターで初めて展示された後、巡回展として福岡市科学館へやってきました。会場では、「認知症のある方が生きる世界の豊かさ」に着想を得て制作された作品の展示や、さとうみきさんのおはなし会が行われました。

タイトルに込められた想い

「"だいたいおっけー" のタイトルには2つの意味合いがあります」と神野さん。言葉通りの「まぁ、これでいいか」という意味に重ねて、これまでの考え方・やり方に捉われない「代替」可能な工夫を編み出し、「だいたいOK」と思える新たな地平を拓いていること、それらが認知症のある、なしに関わらず新たなものの見方や発見となる可能性があること、そんな世界をより多くの方に知ってほしい!という想いから "だいたい(代替)おっけー" が誕生したそうです。興味をひく、心をつかまれるネーミングですよね!

88名の認知症のある方のインタビューの読み解きが起点に

だいたいおっけー展のはじまりは、それまで蓄積されてきた認知症のある方88名のインタビューの文字起こしを、堀田さん・橋田さんを含む多様な専門分野の研究者、認知症ケアに携わる多職種の専門職13人とともに読み込んで抽出した2,600以上のエピソード。(詳細はこちら)お2人の身の周りで手をあげた制作チームのメンバーは、まずこれを読み解き、ハッとしたエピソードと表現のアイデアを持ち寄りました。制作チームは、日頃認知症のある方と接点がないメンバーも多く、その後、認知症のある方と出会い、生活の場を訪ねたりしながら、伝え方や体験のデザインなどのアイデアをブラッシュアップ。当事者からのフィードバックも織り込んで、みんなで議論を重ねて形になったのが今回のプロジェクトです。

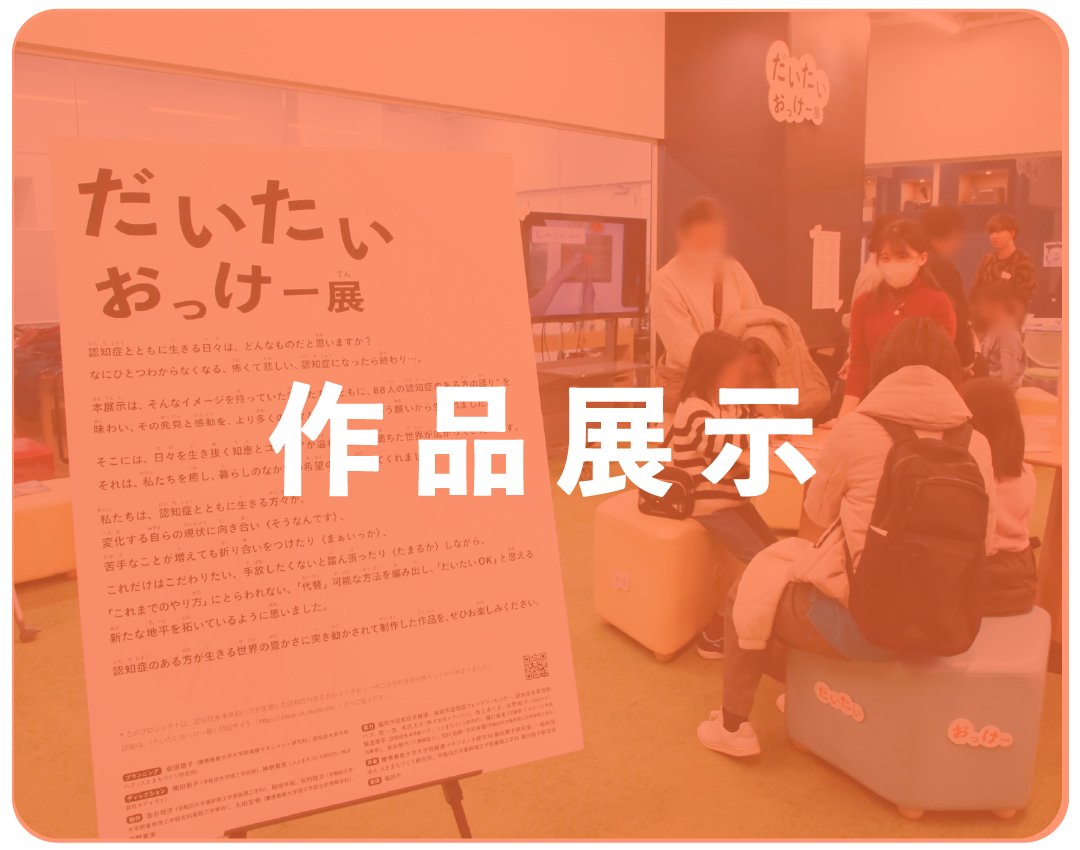

作品展示

理工系の学生、デザインリサーチャーと研究者で制作された作品

【会場で展示された作品はこちらの4作品(だいたいおっけー展公式Webサイト)】

作品は、次の3つのコンセプトを軸に制作されました。

〈そうなんです〉変化する自らの現状に向き合う

〈まぁいっか〉苦手なことが増えても折り合いをつける

〈たまるか〉これだけはこだわりたい、手放したくないと踏ん張る

認知症のある方の日々の暮らしのエピソードのスタンプの中からお気に入りのエピソードを見つけ、さらにそれを上記のコンセプトの棚に分類することで、自分ごと化して持ち帰ることができる作品『そうなんでスタンプ』や、認知症のある方のさまざまな料理への向き合い方を、料理の基本「さしすせそ」になぞらえて紹介した作品『新たな料理のさしすせそ』、認知症のある方が自分のエピソードを再構築しながら生活していることに着想を得た「もしも」の出来事を空想して楽しむ作品『もしもを楽しむカード』、同じものを買う状況をポジティブに捉えられる工夫から生まれた2個以上買ってしまったものへのアイデアを共有できる作品『2個あるんです掲示板』の4つの作品です。認知症のある方の日々の工夫や自由でユーモアある世界を知り、生まれた発見や感動をから制作された作品は、いずれも体験者の遊び心をくすぐり、コミュニケーションのきっかけが生まれるような、わくわくする作品でした!

福岡市科学館での開催

ものの見方を変えることで新しい発見、新たな創造へとつながることは科学の世界も同じです。こどもから大人まで幅広い層の方の来館がある科学館での展示は初ということで、どんな化学反応が起こるのかと楽しみに来福した企画チームの皆さん。来場者の方のなかには、「認知症のことはよくわからないですが、参加しても大丈夫ですか?」とお立ち寄りくださった方など、最初は "認知症"という言葉に少し構えてしまう方もいらっしゃいましたが、作品体験や対話を通して、自身の日常にも取り入れられそうな工夫や発想の転換のエピソード、自由なアイデア、クリエイティビティ、そして会場の企画チームの皆さんとのコミュニケーションを楽しんでいらっしゃる方が多く見られました。ご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。

動画公開について

会場で展示された作品のひとつ『あらたな料理のさしすせそ』の動画がYouTubeで公開されています。会場でご覧になれなかった方はぜひご覧ください。

みんなで体験~制作者と話してみよう

こちらは、『もしもを楽しむカード』を制作者と話しながらみんなで体験する様子。なかには三世代で一緒に作品体験や制作者との会話を楽しまれていたご家族や、作品に夢中になって長時間滞在していたこどもたちも見られました。

"もしも" の出来事を空想して楽しむための装置『もしもを楽しむカード』の体験方法は、2種のカードを組み合わせた質問に対して回答を書くというもの。認知症のある方が、記憶の正解・不正解よりも、そのときどきの判断や気持ち、感想を大切にしていることに着想を得て制作されました。素敵!と思ったり、くすっと笑ってしまったり...触発されるように、新たな "もしも" が生まれていきます。認知症がある方の中には、間違うことを怖く感じ、お話しすることが減ってしまう方もいらっしゃるとのこと。こちらの作品体験を通して、記憶の正解・不正解といった価値観ではなく、認知症がある方もそうでない方も、それぞれの感性で、新しい価値観を楽しむことができたのではないでしょうか。

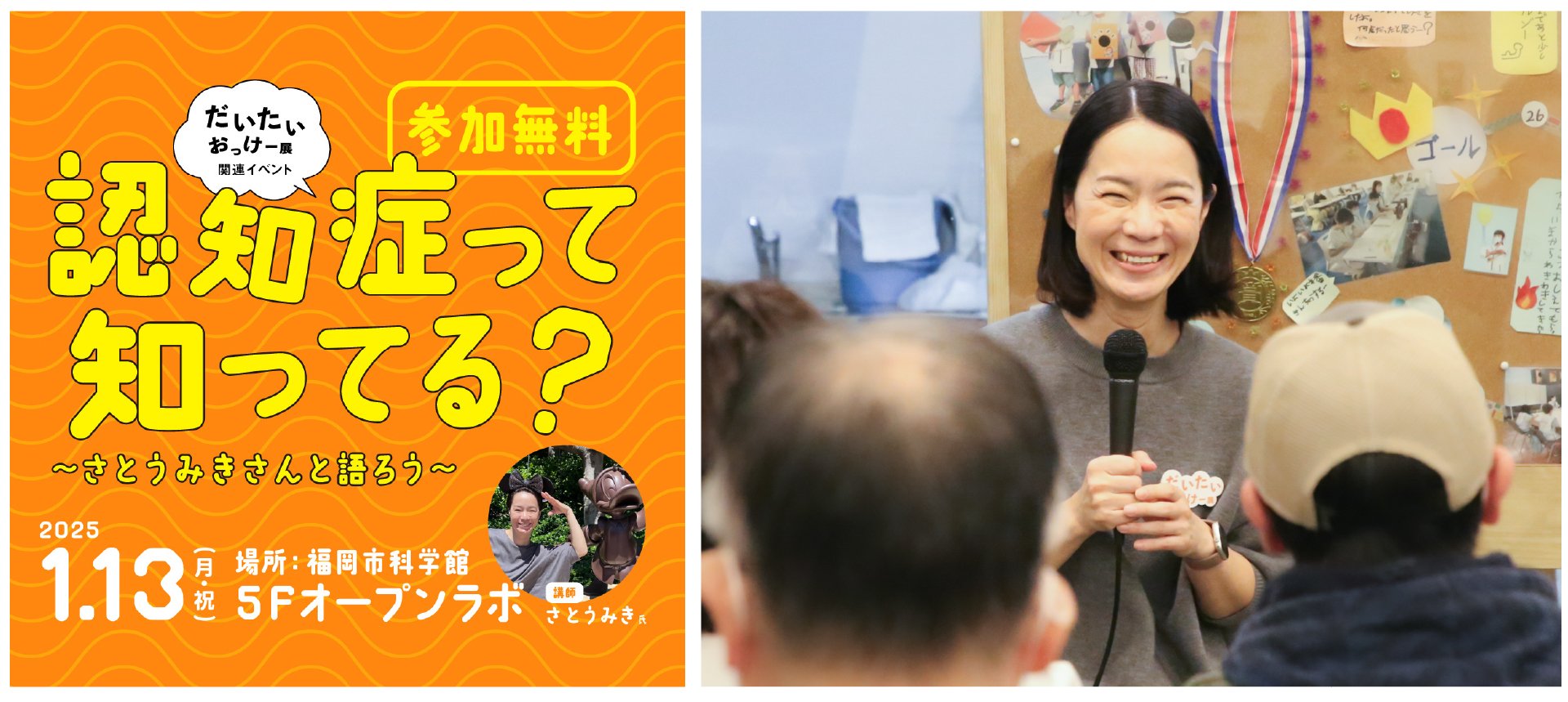

さとうみきさんのおはなし会

関連イベントとして、43歳で若年性認知症の診断を受け、当事者の思いを全国各地で発信しているさとうみきさんをお招きして、おはなし会を開催しました。オープンラボでさとうさんを囲んで行われたおはなし会には、小さなお子さまから大人の方まで幅広い方に参加いただきました。

認知症の診断を受けたきっかけの一つとして紹介されたのは、もずくのエピソード。冷蔵庫内にたくさんのもずくが積み上がっていることに気がつき、違和感を感じたとのこと。この時さとうさんは"もずくタワー"をSNSで紹介し、たくさんあるなら誰かにあげればOKという発想に代替したそう。だいたいおっけー展の作品『2個あるんです掲示板』の発想につながる、ポジティブなものの見方の転換のエピソードです。

認知症になって初めて感じた、自分の中に認知症に対する偏ったイメージがあることへの気付きや、社会の変化についても触れられました。認知症の診断を受けた頃は、「認知症への備え」は話題になっても、「認知症になってからの備え」は知られておらず、ひと足先に認知症になった私たちはどうすればよいのかと、仲間たちといろいろな工夫を考えたそうです。2024年には共生社会の実現を推進するための認知症基本法が施行され、社会が認知症の私たちに歩み寄ってきているような大きな変化を感じていると、さとうさんは話します。社会にはSOSを出すことが難しい方や外に出たり地域とつながるきっかけを探している方がまだまだ多くいらっしゃり、寄り添うような環境、地域づくりが、より期待されています。

うまく言葉にして伝えられないことに対する葛藤や様々な思い感じてきたというさとうさん。時には気持ちが沈んだり、立ち止まったりしながらも前を向いてという体験を重ねていることについて、これは認知症がある方に限ったことではなく、認知症がある人もそうでない人も同じではないですか、とさとうさんは笑顔で語りかけます。

この他、ご家族との暮らしの様々なエピソードや日々の生活の工夫、認知症の診断を受けてから現在までの気持ちの変化など、これまでの歩みや暮らしについてご紹介いただきました。さとうみきさんと、活動のパートナーでもある堀田さんのクロストークや質問タイムもあり、お二人の笑顔も印象的で、ポジティブな元気のタネをもらえたような時間でもありました。参加いただいた皆さま、ありがとうございました。

認知症のある方もない方も

「もっと知りたい」をサポート!

「だいたいおっけー展」までの道のりには、"根っこ" となる様々なプロジェクトがあります、と堀田さんは話します。この "根っこ" とともに、認知症に関連したコンテンツについてご紹介します。

プロジェクトの "根っこ"

2018年、「認知症とともによりよく生きる未来」を目指し、堀田さんたちは「認知症未来共創ハブ」を立ち上げました。「認知症未来共創ハブ」は、認知症のある方の思いや体験、知恵を起点に、本人同士、本人と家族や支援者、住民、医療・介護関係者、企業、行政、学生、研究者、デザイナー等が出会い、学び合う場をつくり、地域づくり、行政の施策づくり、サービス・商品の開発や改善を一歩ずつ進めています。

認知症未来共創ハブ

https://designing-for-dementia.jp/

初期に行った108人の認知症のある方へのインタビューをもとに、発症から現在までのあゆみ、喜びや生活課題、暮らしの知恵などをご本人の語りに基づきまとめたデータベースが誕生。ひとの顔が見えるデータベースで、「やってみたいこと」にも触れられており、誰もが暮らしやすい未来に向けたヒントも提示されています。

認知症当事者ナレッジライブラリー

https://designing-for-dementia.jp/database/

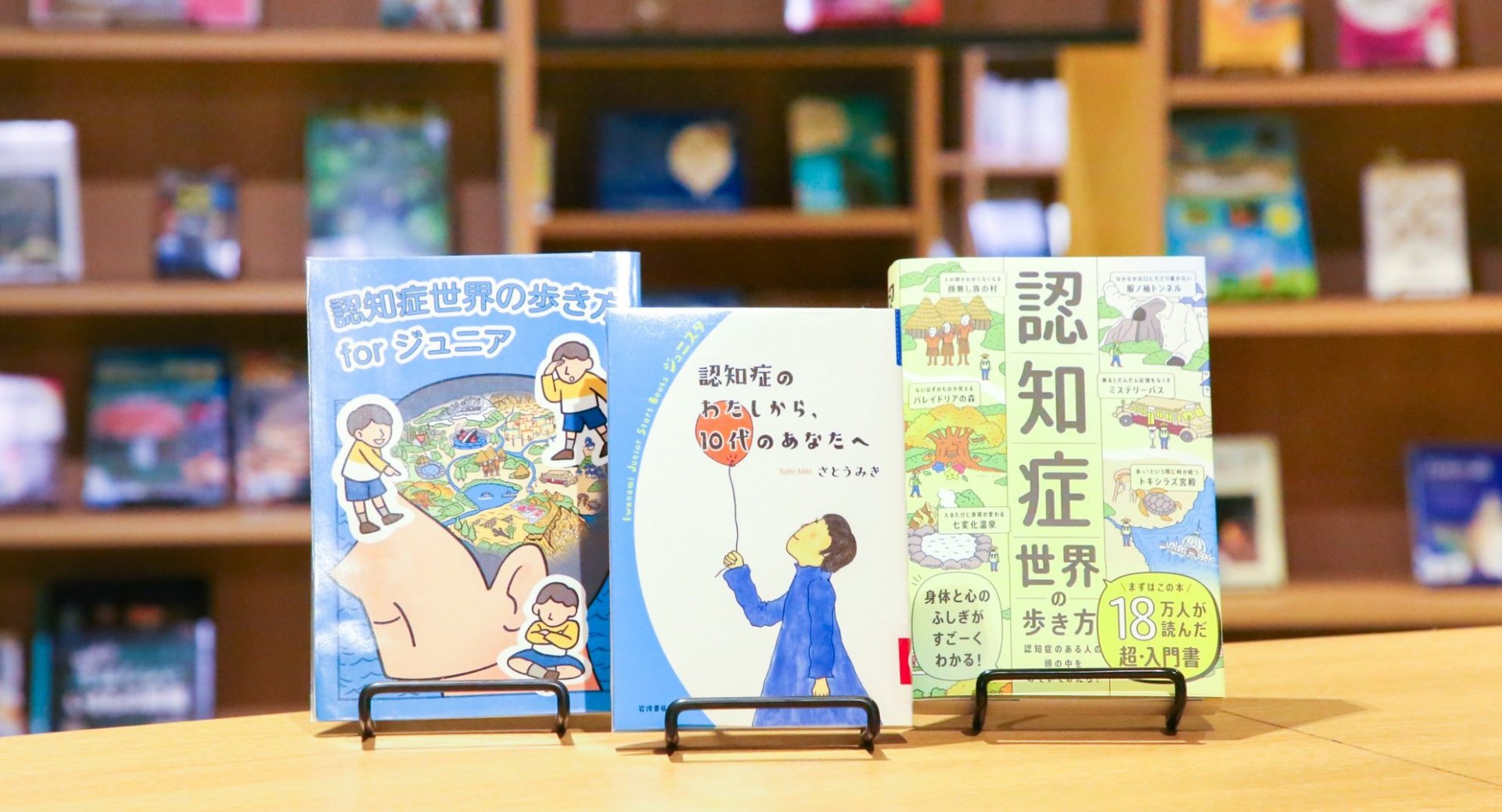

『認知症世界の歩き方』は、認知症未来共創ハブのインタビューをもとに、旅のスケッチと旅行記の形式で、認知症のある方の世界、身体と心のふしぎを具体的に紹介。認知症のある方の声がたっぷり詰まっており、気持ちや感覚を体感しやすい内容です。書籍に加え、WEBサイトも公開され、楽しみながら本人の視点で認知症について学び、本人とともに考えるプロジェクトとなっています。

認知症世界の歩き方 WEBサイト

https://issueplusdesign.jp/dementia_world/

インタビューを続けるメンバーにとって、一人ひとりの認知症のある方の生きる世界は、驚きと感動の連続。自分自身のなかにある思い込みに気づき、力づけられる出会いでもあったそうです。認知症当事者ナレッジライブラリーや認知症世界の歩き方を送り出しながらも、ご本人の世界の豊かさを、もっと伝えていくことはできないかと考えた堀田さん。このまま胸の内であたためておかずに、もっと知ってもらいたい!かたちにしたい!という想いが大きくなり、インタビューの文字起こしをいま一度読み込み、「だいたいおっけー展」のタネが育っていったそうです。

認知症のある方の「マイクロハピネス」やユーモアにスポットを当て、認知症があるかどうかは関係なく、「だれかのマイクロハピネスが、みんなの幸せにつながる」ということや「だいたいおっけー」と思えるようなものの見方や関わり方など、異なる側面を体験できるよう企画・制作され、開催に至りました。

だいたいおっけー展

https://daitai-ok.studio.site/認知症のある方の世界や日々の工夫について「もっと知りたい」と感じた方は、今回ご紹介したWEBサイトをぜひチェックしてみてください!

福岡市科学館 4階 サイエンスナビ

福岡市科学館4階のサイエンスナビでは、さとうみきさん著『認知症の私から、10代のあなたへ』(岩波書店)や、『認知症世界の歩き方』(ライツ社)、『認知症世界の歩き方 for ジュニア』(issue+design)などの書籍をご覧いただけます。

サイエンスナビ

[住所]〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松4丁目2−1 福岡市科学館内(4階)

[時間]9:30~21:30 ※開館日は福岡市科学館の開館時間に準じる

[料金]無料

[Webサイト]https://www.fukuokacity-kagakukan.jp/use/sciencenavi.html

福岡市認知症フレンドリーセンター

認知症への関心の高まり

世界で2050年までに1億人を超えると推計されているのは、認知症のある方の数。日本でも認知症及び軽度認知障害(MCI)の方は、2050年には1,200万人を超えると推計されており、認知症とともによりよく生きる未来について注目が高まっています。福岡市には、認知症のあるないに関係なく誰もが利用でき、安心して暮らしていけるまちづくりの拠点として、 「福岡市認知症フレンドリーセンター」があります。

福岡のまちの交流拠点

ぜひ福岡市認知症フレンドリーセンターに足を運んでみてください。福岡市認知症フレンドリーセンターは、認知症になっても住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるまちを目指す「認知症フレンドリーシティ・プロジェクト」の拠点施設として、2023年9月にオープンしました。認知症フレンドリーセンターは、認知症であってもなくても、誰でも利用できる場所です。認知症のことを学んだり、認知症の人の体験をしたり、認知症について相談したり、認知症の人が働いたり、みんなと交流したり・・・

今、認知症の方も、ご自身のまわりに認知症の知人がいる方も、これから認知症になるかもしれないと感じている方もこの福岡で安心して暮らしていける まちづくりの拠点として様々な活動を行っています。

福岡市認知症フレンドリーセンター

[住所]〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目5−1(あいれふ2F)

[電話]092-791-9115

[施設の詳細・Webサイト]https://dementia-friendly-center.city.fukuoka.lg.jp/