[レポート]サイエンスカフェ「トンボの目をマネできる!? ~金型を使った生物模倣~」

[レポート]サイエンスカフェ「トンボの目をマネできる!? ~金型を使った生物模倣〜」

「トンボの目で見ると、どんな世界が広がっているのかな?」

小さな目が集まってできている「複眼」をもつトンボ。トンボの広い視野を体感してみたいと感じたことはありませんか。

福岡市科学館では2025年5月31日に、産業技術総合研究所(産総研)の本村大成さんを講師にお招きして、サイエンスカフェ「トンボの目をマネできる!? ~金型を使った生物模倣~」を開催しました。

今回のサイエンスカフェでは、トンボの複眼をマネできるかも?!ということにもつながる、木村さんたちが開発した新技術「金属スパッタリング技術」や、「低温スパッタリングがつくる未来」についてご紹介いただきました。当日の様子をお届けします。

1. スパッタリングとは?

皆さんは「スパッタリング」と聞いて、どんなものを思い浮かべますか?

スパッタリングは、もともとは、唾を飛ばしながら話すといった意味の英語 "Sputter" に由来しています。

身の回りにあるスパッタリングとして、調理時に発生する急激な油はねの現象もその一つ。

アートの世界では、絵の具を霧状のしぶきにして、色を吹き付ける技術として「スパッタリング」が使われています。

アートのスパッタリングを体験しよう

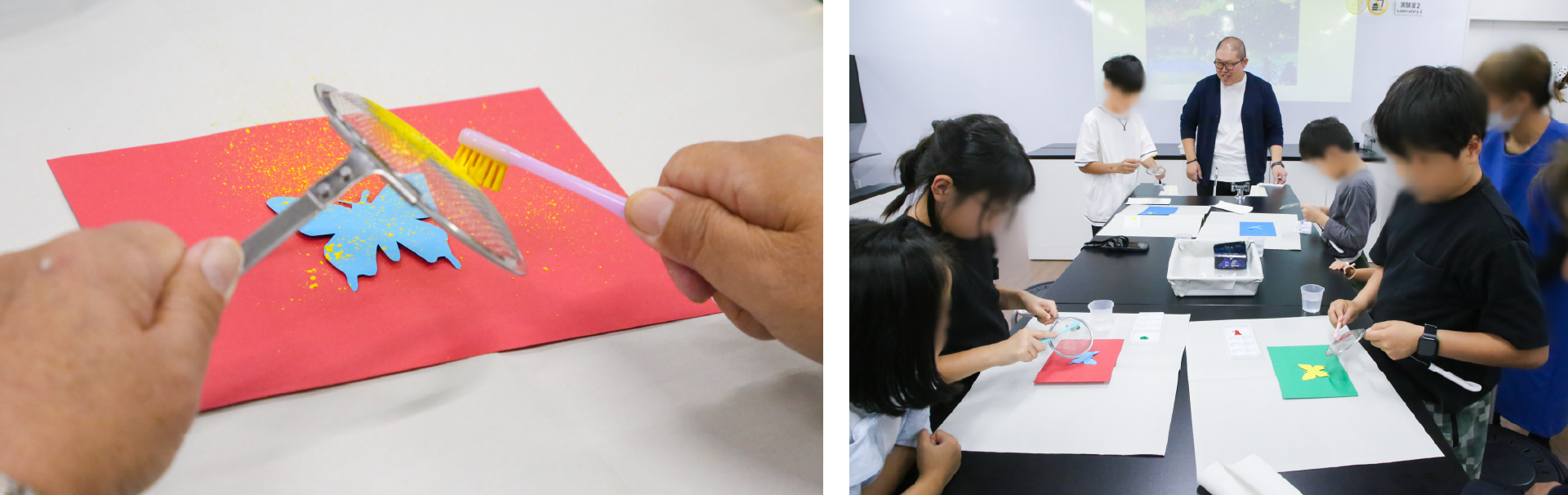

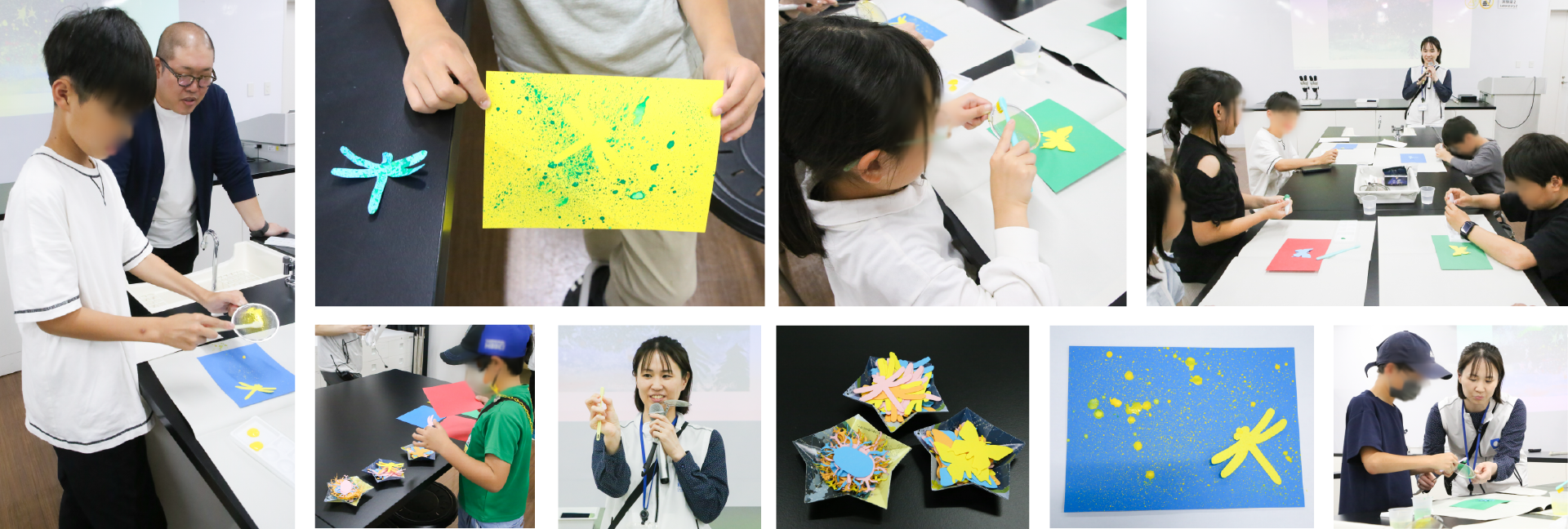

まずは、スパッタリングの現象を見てもらうために、参加者の皆さんに、絵の具と金鋼、歯ブラシを使ったアートのスパッタリングを体験してもらいました。網に絵の具をのせて少し湿らせた歯ブラシでこすると、絵の具のしぶきが飛び散り、アート作品をつくることができます。

トンボや蝶がモチーフの紙をあてた上からスパッタリングすることで、スパッタリングが当たらない部分がシルエットのようにデザインできるところも面白い点のひとつ。

「つけたいところだけにつけることができるのは、金属のスパッタリングでも同じです」と本村さん。

「歯ブラシをこすると、絵の具のしぶきはどの方向に飛んでいくかな?網の下の方向かな?歯ブラシをこすった先の方向かな?」と、サイエンスコミュニケーターの問いかけも。

子どもから大人まで、参加者の皆さんは夢中になって体験していました。

スパッタリングアート体験で、スパッタリングの仕組みを学ぶ参加者の皆さん

2.「金属」スパッタリングって?

アートのスパッタリングだけでなく、科学技術の世界でも、モノに金属を吹き付ける技術として『スパッタリング』の技術が使われています。

「金属って固そうだけど、はがれないのかな?」

「金属を高温で吹き付けるときに、吹き付けられるものが溶けないのかな?」

など、頭の中にたくさんの「?」が浮かんだ方が多いかもしれません。

金属の融点と沸点

金属スパッタリングのお話の前に、木村さんから出されたのは、金・銀・銅・プラチナ・タングステンの融点(物が溶ける温度)と沸点(物が蒸発する温度)についてのクイズ。

会場のあちこちから「300℃!」「1200℃?」と元気な声があがります。

答えとなる高温の数字がずらりと並ぶと、参加者の皆さんは目を見開き、前のめりに。

例えば、鉛筆の芯に使われているグラファイトの融点は3652℃であることや、金属の中で最も融点が高いタングステンは、融点が3420℃で沸点が5555℃であることなど、普段耳にすることがないような温度に、皆さんは興味津々の様子でした。

太陽の表面温度は約6000℃とされていますので、かなりの高温であることがわかりますね。

金属を吹き付けるときは、金属を蒸気にしてコーティングしたいものに当てることで、金属の膜をつくります。金属を蒸気にする際には、金属を溶けない入れ物に入れて溶かす必要がありますが、容器や装置にも耐えられる温度の限界があります。そこでプラズマが登場します。

金属の融点・沸点クイズの様子

プラズマを使ったスパッタリング技術

高専で機械・電気システム工学を学び、大学では先端エネルギー理工学専攻でプラズマの研究をしていた本村さん。大学卒業後は産総研に入所し、現在は、佐賀県鳥栖市にある産総研の九州センターで主任研究員として、主にプラズマ装置開発に関する研究に従事されています。本村さんが、金属を吹き付ける技術として研究しているのは、プラズマを使ったスパッタリング技術です。

プラズマとは?

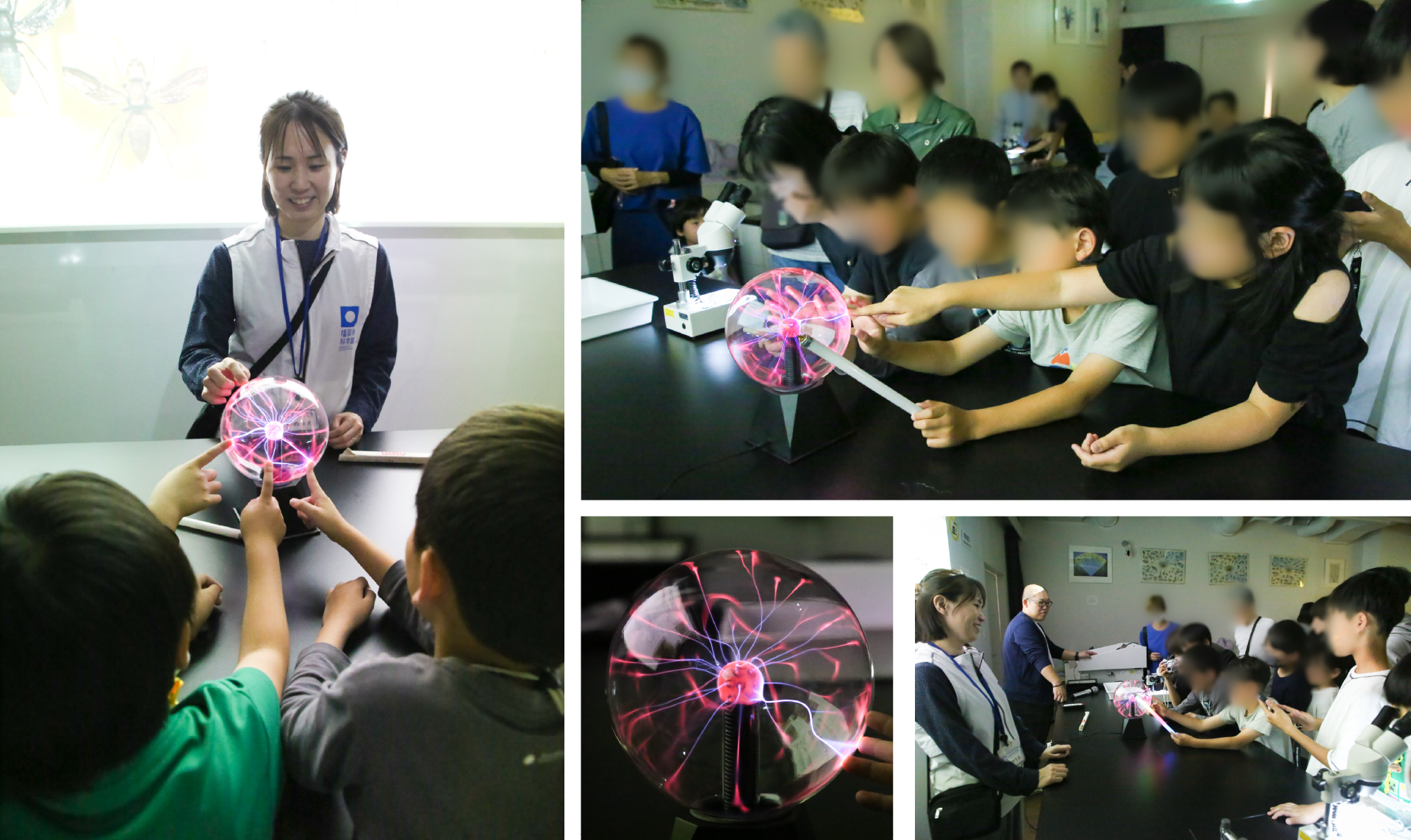

プラズマは、体・液体・気体と並ぶ物質の状態の1つで、高温でイオンと電子の粒に分かれ、両者が高速で不規則に運動している状態のことをいいます。例えば、氷を温めると水になり、水を温めると湯気になり、さらに湯気を温めるとプラズマ状態になるという状態の変化をイメージしてもらうとわかりやすいかもしれません。

私たちの身近なところにも、様々なプラズマ現象があります。雷や蛍光灯もその一つです。

また、スマートフォンの中の半導体チップをつくる際にもプラズマが使われており、さまざまな製作の場で活用されています。

プラズマボールで、実際にプラズマが出る様子を観察して興味津々の皆さん

プラズマを使うとどんなことができるの?

「どろ団子をイメージしてみてください」と本村さんは話します。

どろ団子を壁になげつけると、飛んだ先で破片がべちゃっとつきますよね。

では、壁に大砲の玉をぶつけるとどうなるか。壁が壊れ破片が飛び散ります。

この破片がどこかへ飛んでいって、べちゃっとなれば膜になるんです。

この壁を金属に置き換えて、金属に固い玉をぶつけて、破片をしぶきみたいにとばす。これが金属スパッタリングです。

プラズマの中には電子やイオンが飛び回っており、その中のイオンを金属に勢いよくぶつけると、金属の粒子がはじきだされ、スパッタリング現象で膜がつきます。しかも、とても小さな粒子になった金属を吹き付けるため、細かいところまでコーティングできます。この技術は「スパッタリング成膜技術」と呼ばれています。

金属スパッタリングの課題

皆さんは、からだの一部を金属でまとった生きものがいることをご存知ですか。

本村さんが紹介したのは、金属で体表が覆われた巻貝「スケーリーフット」。

このような珍しい生きものが存在するものの、生きものを金属で覆うことは容易なことではありません。

スパッタリングで金属を成膜すると数分で数百度になってしまい、生物などは炭化してしまうため、金属成膜は実現できないといわれてきました。

3. 低温スパッタリングがつくる未来

そこで2022年に共同研究者の竹村さんと本村さんたちが開発したのが、これまでのスパッタリング成膜の常識を覆す新しい技術「低温スパッタリング」です。それまでは、プラズマにより飛ばされた金属がコーティングするものにあたると、すぐに百度以上の高温になるため、吹き付ける対象は高温に耐えられる素材に限られていました。

本村さんたちは温度上昇を抑える技術を開発し、成膜中の温度を40℃まで下げることに成功。これにより、スパッタリング成膜の可能性が一気に広がり、生体を含むあらゆるものへのスパッタリング成膜が可能になりました。

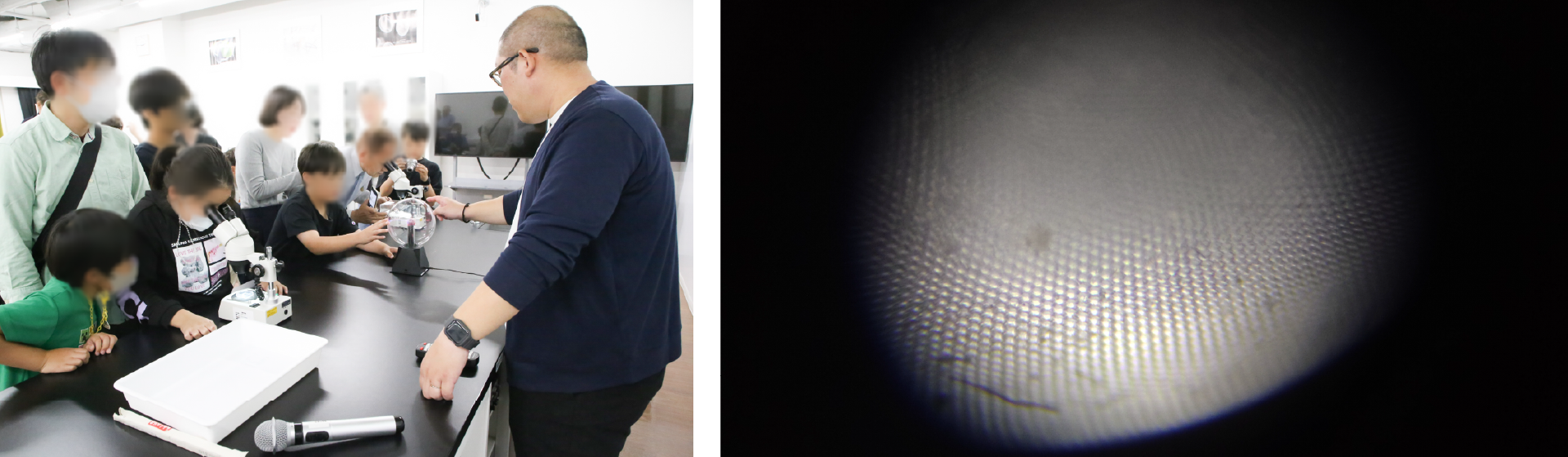

顕微鏡で見てみよう

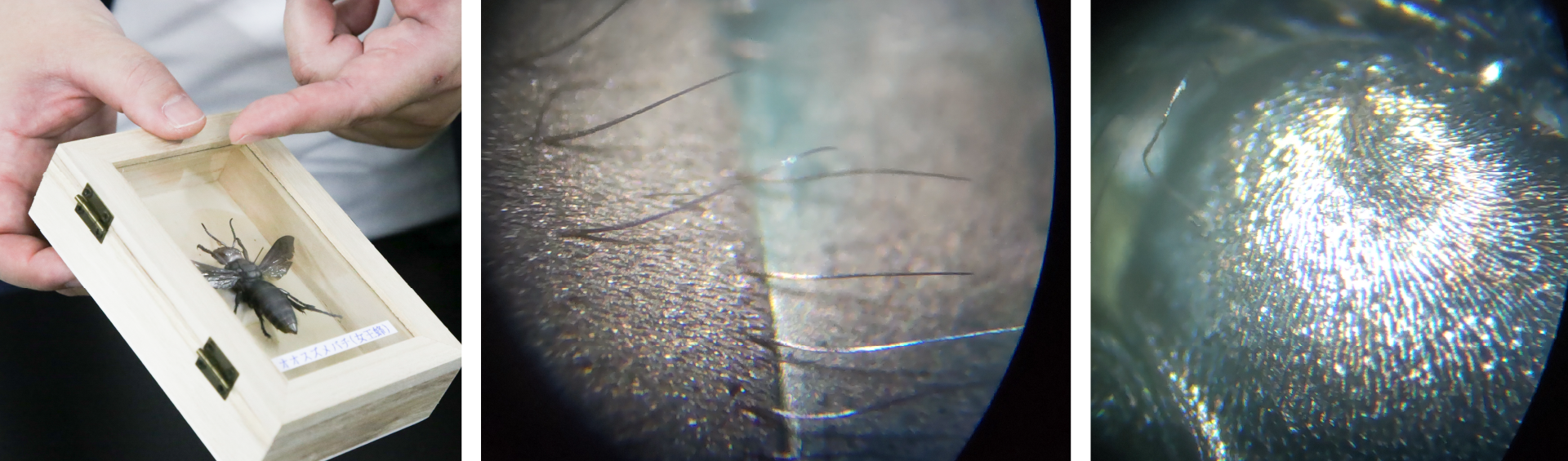

本当に細かいところまで金属膜がついてるのかな?実際に見てたしかめてみよう!ということで顕微鏡観察の時間。様々な金属皮膜をまとった昆虫標本を顕微鏡で観察することで、昆虫の微細な構造をじっくりとみることができ、皆さん楽しみながら最新技術にふれていました。

顕微鏡の先に広がるミクロの世界に夢中になる参加者の皆さん

・ トンボの目の金属膜から製作された樹脂のレプリカ

トンボの頭部を金属で型取りして、そこに樹脂を流し込み、製作されたレプリカ。複眼の一つひとつのレンズが綺麗に再現されていることがわかります。あまりの細かさに、つい見入ってしまいます!

・ タングステンを吹き付けたオオスズメバチ

顕微鏡観察で、毛の1本1本がチリチリにならずに、細かくきれいに金属膜がついていることを確認できます。絵の具だとべちゃっとまだらになりますが、金属膜だと細かい粒をあてるので、細かく均一に膜をつけることができます。

この他、顕微鏡で金属膜で覆われたカブトムシやクロオオサソリの標本なども観察。細かく金属膜が吹き付けられ見やすくなった表面構造に、子どもたちからは「模様みたいなものがあるよ!」といった驚きの声も聞こえてきて、普段と違った昆虫観察を体験して新たな発見があった様子。次に本村さんから紹介されたのは、金属膜をつけたチョコレートの写真。口の中で溶けていくチョコレートが金属を纏っている姿から、低温でのスパッタリングされていることが伝わってきました。

バイオミメティクスとの親和性

生きものがもっている性質や特徴を分析・模倣し、新しい技術やものづくりに役立てることを「バイオミメティクス」といいます。例えば、ヨーグルトのふたを思い出してみてください。ヨーグルトが付かないように加工されていますが、もともとは、水を弾く性質をもつハスの葉の表面構造に着想を得てつくられています。他にも、マジックテープは植物のオナモミから、いたくない注射針は蚊からヒントを得ていることなど、身近なものには、さまざまなバイオミメティクスが活用されています。

生きものの表面には様々な機能があるため、バイオミメティクスで金型をとる際には、生きものの細胞を壊すことなく、構造を模倣することが大切です。そのため、低温で生きものの金属の金型を取ることができる低温スパッタリングが、これから研究やものづくりで広く活用されていくことが期待されています。

低温スパッタリングでどんなことができるの?

本村さんから、低温スパッタリングの可能性として、

・生きものの微細構造の観察が可能になること

・電気が通りにくい生物構造が、金属成膜により電気が通りやすい状態になり、研究の幅が広がること

・低温スパッタリングにより人間が作ることの難しい構造をつくることができ、植物や生きものなどの構造を保存する手段となること

などが挙げられました。本村さんからご紹介のあった、活用が期待されている低温スパッタリングの可能性の例の一部をご紹介します。

・ トンボの目

超広角のレンズで動きの早い虫をとらえることができたり、雨の日でも曇らない構造を持っていたり、いろんな特性をもつトンボの目は、現在は製作が難しいとされている球面のマルチレンズですが、金属スパッタリングでトンボの目を成膜し、型取りし、そこに樹脂を流し込めば、トンボの目の構造は再現できます。今後ソフト面ができれば、いつか、トンボの目の構造を利用したカメラをつくることも可能になるかもしれない、と本村さんは話します。

・ クマゼミの羽

ツルツルしているように見えて、突起があるクマゼミの羽。小さな鋭い突起がいくつも並んでおり、近づいた細菌を破壊する性質をもっています。羽はとても薄く、電子顕微鏡で電気を通さないと表面を観察することができませんが、低温スパッタリングで金属膜をつけることで観察できるようになったそうです。いつかクマゼミの羽をマネした抗菌の製品が生まれるかもしれません。

・ 工業製品への活用

半導体のチップを製作する際の活用や、ロボットアームのゴム部分への活用、繊維への活用など、幅広く可能性が考えられているそうです。

4. どういうことに使ってみたい?みんなで話そう

本村さんのお話や体験の後は、アウトプットの時間。

皆さんなら、この新しいスパッタリング技術をどんなことに利用したいですか。

スパッタリングの応用について、グループに分かれて話したあと、皆でアイデアを共有しました。

<参加者の皆さんの発想 (一部)>

・カブトムシの脚のちくちくするところの型をとって、登りやすいものをつくる

・大切なものや保存しておきたいものに金属を吹きかけて、標本にして保存する

・さまざまな物質でサンプルをつくる

・服の装飾

・指紋を複製する

・ハスの葉の型をとって靴に応用する(撥水加工)

・ネイル

最初は緊張気味の様子でしたが、次第に積極的に、楽しそうにアイデア共有をしていた皆さん

質問タイム

直接研究者とお話ができるということで、質問タイムでは

「スパッタリングは虹色にできますか?」

「金属をつけるときに接着剤のようなものはいりますか?」

「スパッタリングするときは何秒くらいあてるんですか?」

「中学・高校でやっておいた方がよいことはありますか?」

「どんな格好で研究していますか?」

など、次々と質問が飛び交い、盛り上がりました!

サイエンスカフェ終了後もたくさん質問していた参加者

5. 本村さんのメッセージ

決して勉強が得意ではなかったという本村さんですが、20歳の時に好きな学問に出会い、現在の仕事につながったそうです。本村さんが特に大事にしていることを3つ教えてくださいました。

・悩んだら楽しい方を選ぶこと

・五感をともなう経験を大事にすること

・変化を恐れないこと、なんでも飛び込んでみること

「おもしろい話や聞いたことのない話を聞くのは楽しいですよね。今日は何か1つでもおもしろいと感じたことをもって帰ってもらえると嬉しいです。僕は20歳の時に電磁気学という美しい学問に出会いました。皆さんも好きなことが見つかると良いですね!」と参加者の皆さんへメッセージをおくられていました。

6. 参加者の皆さんの感想 (一部)

・最新の技術にふれられてよかった。(小学生の方)

・むずかしかったけど、たのしかったです。(小学生の方)

・金をまとったカブトムシをみることができた。(小学生の方)

・プラズマを見れてうれしかったです。(小学生の方)

・研究者と話すことができてよかった。(小学生の方)

・けんびきょうでいろんなものをみることができた。(小学生の方)

・今までそんなに近くに感じなかった技術を、トンボの目を通して知れたことにとてもうれしく思いました。スパッタリング技術に触れられてとてもよかったです。プラズマや物質についてもう少し知りたいです。(中学生の方)

・本村さんのお話がおもしろかったです。(大人の方)

・子どもたちが参加しやすい工夫や最先端の研究を本人からお聞きできたこと、実物をみせていただいたことがよかった。(大人の方)

・プラズマについてお話を聞くことができ勉強になりました。(大人の方)

今回のサイエンスカフェは、研究者や参加者同士でお話ができる場や最新の研究について知っていただく場をつくるため、産総研の本村さんをお招きして開催しました。小学生から70代の方まで幅広い年代の方々に参加いただき、金属スパッタリングをテーマに、体験しながら最新の技術の進化にふれ、未来について皆さんとお話をすることができました。

講師の本村さま、参加者の皆さま、開催にあたりご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

福岡市科学館では、定期的にサイエンスカフェを開催しています。

今後のサイエンスカフェもお楽しみに!

7. 深掘りしてみよう!

今回のサイエンスカフェで「もっと知りたい」と感じた方は、ぜひ調べて深掘りしてみてください。

産総研のWEBサイトで調べてみよう

産業技術総合研究所のホームページでは、さまざまな研究の情報が公開されています。最新の研究についてチェックしてみてください。

▼ 国立研究開発法人産業技術総合研究所 公式WEBサイト

https://www.aist.go.jp/

▼ 動画「低温スパッタリング装置」(産総研公式YouTubeチャンネル)

福岡市科学館で調べてみよう

今回のサイエンスカフェで金属や物質、バイオミメティクスについて興味を持った方は、福岡市科学館にある「サイエンスナビ」で調べてみませんか。

▼ 福岡市科学館 4階 サイエンスナビ

福岡市科学館で体験してみよう

身近なあの生きものの「スゴイ」ところから新技術!?

私たちの生活を変える「生物模倣=バイオミメティクス」について学びましょう!

▼ テーブルサイエンス「いきものに学ぼう!バイオミメティクス」

開催日時:今後開催する場合は、アクティビティタイムテーブルで開催日程をお知らせいたします。

場所:5階基本展示室内サイエンステーブル