矢原館長が「2025年度 日本植物学会 大賞」を受賞しました

矢原館長が「2025年度 日本植物学会 大賞」を受賞!

矢原 徹一(福岡市科学館館長/一般社団法人 九州オープンユニバーシティ研究部長・理事)が「2025年度 日本植物学会 大賞」を受賞しました。日本植物学会の「大賞」は日本植物学会および広く植物科学の発展へ寄与した方に授与されるものです。

※ 2025年9月に福岡国際会議場にて開催される日本植物学会 第89回大会にて矢原館長が講演を予定しています。2025年9月20日(土)に開催される一般公開講演会「日本の野生植物はおもしろい~その進化の謎に挑む~」の詳細はこちらをご覧ください。

- 賞名

- 2025年度 日本植物学会 大賞

- 受賞内容(研究テーマ)

-

約200種の新種発見からわかってきた予想外の真実

2020 年以降に全国各地で植物調査を行い、高精度の分子系統樹と形態比較をもとに、約40属の植物の分類学的再検討を行った。この結果から、これまで信じられてきた以下の3つの「常識」が覆された。(1) 日本の植物の新種発見はほぼ終わっている。(2) 多様な種に分化しているのは限られた属である。(3) 固有種があるのは限られた場所である。結論として、日本列島は世界的に見て突出した植物種分化のホットスポットである。

- 受賞理由

-

(日本植物学会 WEBサイトより)

会員による推薦を受けた候補者について審査を行いました。研究業績、後進の育成、植物科学ならびに日本植物学会への貢献等から、矢原 徹一会員を大賞受賞者として決定しました。

矢原徹一氏は、植物分類学、生態学、保全生物学といった多岐にわたる学術領域で卓越した研究成果を積み重ねてこられました。アロザイム、DNA塩基配列、MIG-seq法など、各時代の最先端技術を柔軟に取り入れながら、植物分類学の近代化に大きく貢献されました。1980年代にはアロザイムを用いてカラムシ属やフジバカマ属の無性生殖系統の起源を明らかにし、2015年以降はMIG-seq法により東南アジアや日本に分布する多様な植物群の系統解析を進めてこられました。

分類学的研究にとどまらず、矢原氏は植物の繁殖生態学という新たな学問領域を切り拓いた先駆者でもあります。1995年に刊行された著書『花の性』は、日本における同分野の出発点として高く評価されています。ヒヨドリバナを題材に「病原体赤の女王仮説」を検証した実証研究や、マルハナバチの行動と花の開花時間に関する数理モデルの提唱など、理論と実証を巧みに融合させた研究手法は特筆に値します。また、鷲谷いづみ氏との共著『保全生態学入門』は、保全生態学における教科書として広く読み継がれ、2023年には氏の25年間にわたる研究の蓄積を反映した改訂版が刊行されました。さらに、保全の制度設計や社会実装にも積極的に関与され、生物多様性に関する国際機構の創設・発展に中心的な役割を果たしておられます。矢原氏は、「決断科学」という新たな学問領域を提唱し、科学的根拠に基づく意思決定の在り方を追究する中で、学際的知の統合にも尽力されています。九州大学キャンパス移転に伴う全植栽の移植プロジェクトや、東南アジアおよび日本国内で実施されたベルトトランセクト調査による膨大な植物相データの収集にも、卓越したリーダーシップと実行力をもって取り組まれました。

このように、矢原氏の活動は個々の研究成果にとどまらず、分野横断的かつ実践的な広がりをもって展開されており、その影響は学術界のみならず、社会全体に及んでいます。植物科学の発展を通じた日本植物学会への貢献は極めて顕著であり、同氏は日本植物学会大賞にふさわしい人物であると判断いたしました。

- 受賞コメント

-

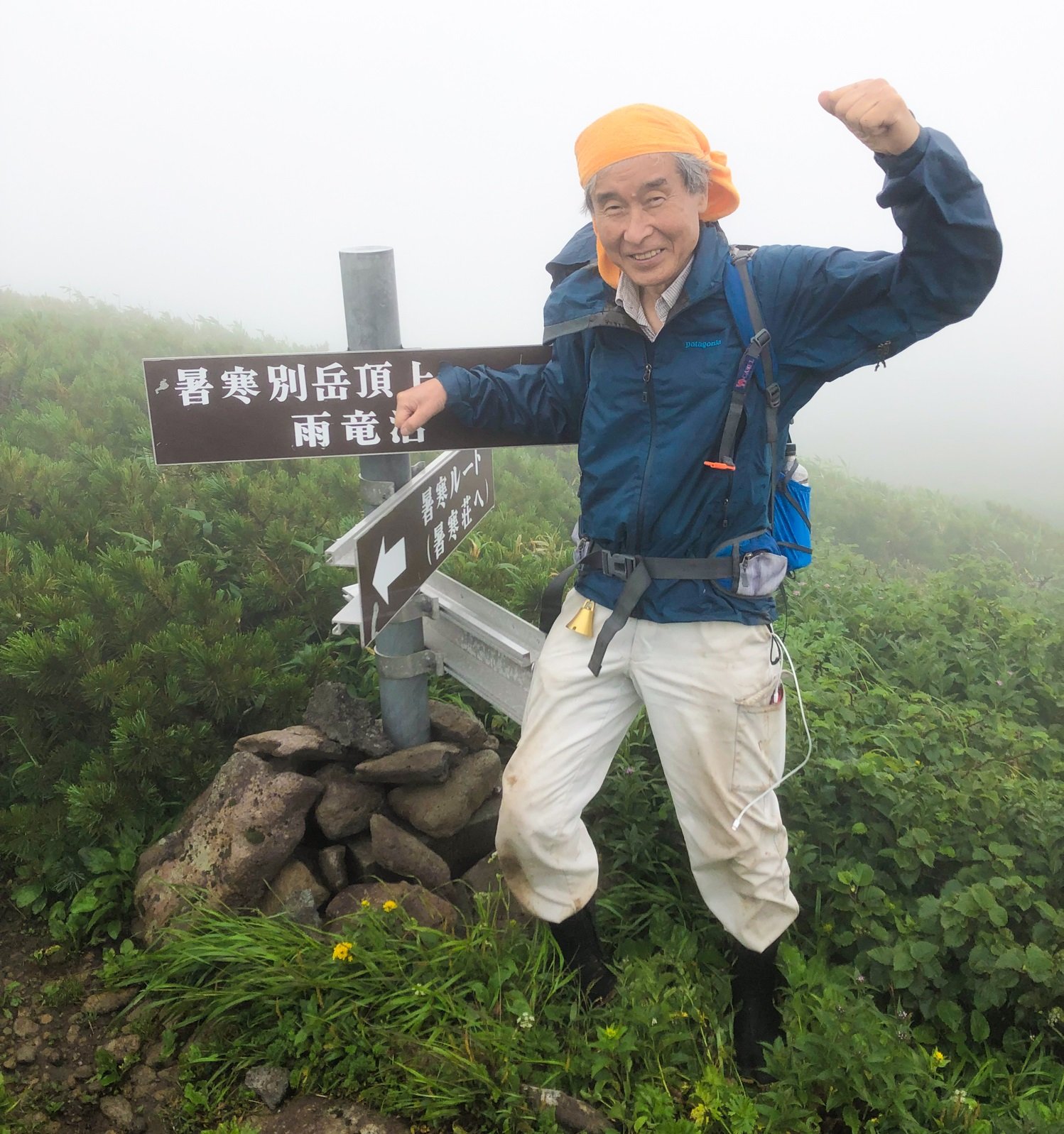

中学生時代に植物に興味を持ち、京大の先生が出版された専門的な図鑑を買って、福岡の植物を採集しては調べる毎日を送りました。そのなかで、ヤブマオの仲間には、ツクシヤブマオ・ササグリヤブマオなど、福岡で発見されて発表された種があること、そしてこれらの種の分類がよくわかっていないことを知り、植物学者になってヤブマオの研究をしたいと思うようになりました。この願いがかなって、京都大学に入学し、大学院に進んでヤブマオの研究を始めました。しかし、当時の技術では科学的な分類ができないと考え、タンパク質やDNAを使った分子分類学の研究を始めました。その後、繁殖生態学、保全生態学などの新しい研究分野を開拓しながら、植物分類学の新しい方向性を追求してきました。画期的な技術ができたのは2015年のことです。東北大学の陶山先生がゲノム情報を効率よく比較できるMIG-seqという技術を開発されました。当時調査していた東南アジアの植物にこの技術を使ってみると、これまでの技術で分類できなかった近縁な種がクリアに分類できることがわかりました。その後九大を退職し、2020年4月から、 MIG-seq を使って日本の野生植物の分類を見直す研究を進めてきました。北海道から沖縄まで調査して集めたサンプルを MIG-seq を使って調べた結果、なんと200以上もの新種が日本に残されていることがわかりました。 MIG-seq の技術のおかげで、中学生時代に夢みた研究がついにできたのです。このタイミングで植物学会大賞をいただけることをとてもうれしく思います。退職しても日本全国を旅して元気に調査を続け、新しい発見をしている私の姿が、若い研究者や小中学生の目標になることを願っています。

矢原 徹一