[レポート]特別展「キボリノコンノ展」イベントレポート

特別展「キボリノコンノ展」(2025年11月9日まで開催)は、見て、撮って、触って、探して、食べたくなるような木彫りアートの世界を楽しめる体験型の展覧会。福岡市科学館では、特別展初日の2025年9月13日に、ワークショップ「たまごボーロをつくろう!」と、デモンストレーション「なにができるかな?」を開催しました。参加者からの質問も交えながら、当日のレポートをお届けします。

開催にあたって

福岡市科学館は、「サイエンス×クリエイティブFUKUOKA」をコンセプトとし、「人が育ち、未来をデザインする科学館」を目指してさまざまな展示やプログラムをおこなっています。キボリノコンノさんが実践している「観察すること」「答えのないこと・わからないことを探り、未知に挑むこと」「考えること」「表現すること」「探究すること」「コミュニケーション」などは、科学や人が育つ視点でもとても大切なことだと考えています。ぜひキボリノコンノさんの作品や考え方を通じてこれらの楽しさや大切さを体感していただければ嬉しいです。

講師は木彫りアーティストのキボリノコンノさん

キボリノコンノさんは、本物そっくりなお菓子から透明な生卵まで、「あっと驚く」ような作品を生み出す木彫りアーティストとしてご活躍されています。2021年にコロナ禍で始めた趣味の木彫りが、たちまちSNSやTVで話題となり、2023年にそれまで勤めていたお仕事(公務員)を退職してプロのアーティストに。「美術作品」ではなく、つい誰かに話したくなるような「コミュニケーションツール」となる作品を心がけて制作されています。[Instagram @kibori_no_konno X @kibori_no_konno]

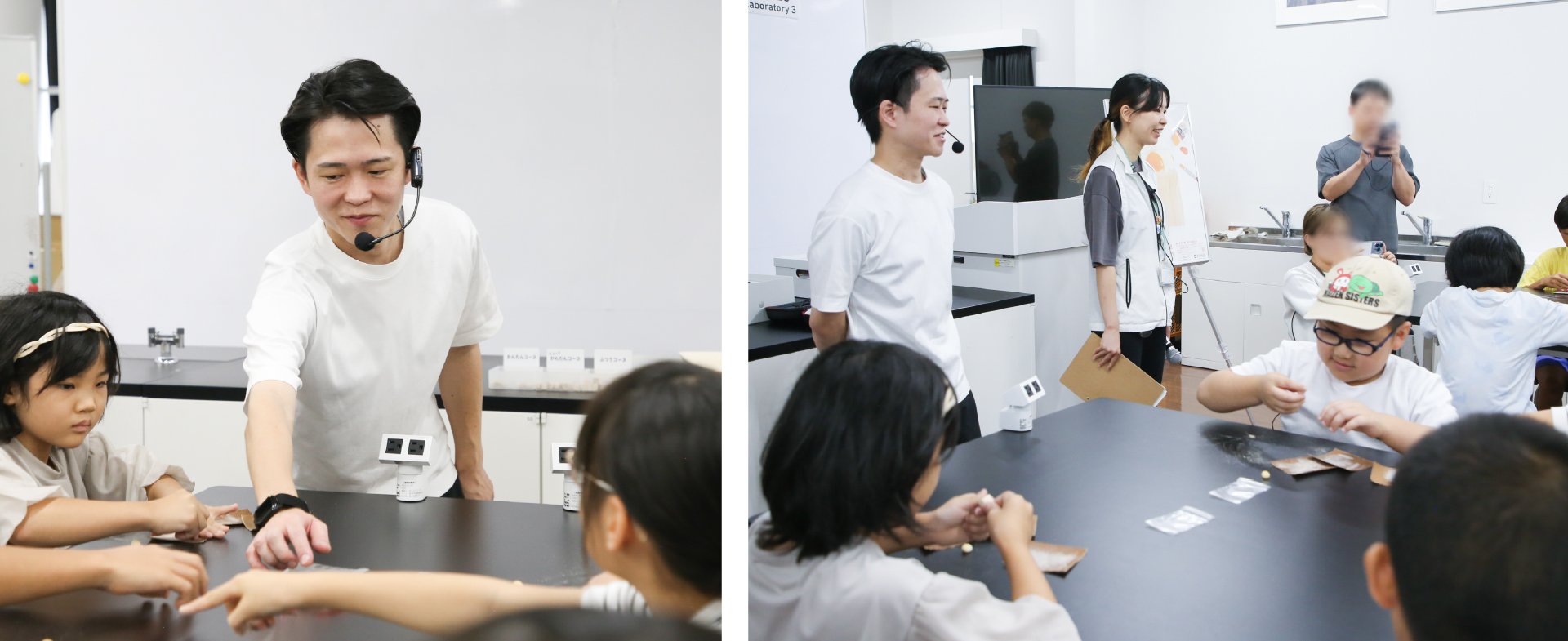

自分がおいしいと思うたまごボーロをつくろう

キボリノコンノさんと一緒に、紙やすりで木を削って本物そっくりのたまごボーロをつくるワークショップ(小学生対象)。参加者それぞれがおいしいと思う自分だけのたまごボーロをつくりました。

どんなものを使ったの?

今回材料として用意されたのは、木材(シナの木)と紙やすり、パステル、メイク道具のアイシャドーチップ。削り具合が異なる3種類の木材から自分の好みの木材を選び、紙やすりを使用して、自分がおいしいと思うたまごボーロの形にけずります。最後にチップを使いパステルで焼き色をつけます。...といっても、こちらの流れはあくまで一つのつくり方。必ずしもこの材料や方法でつくる必要はないというのがコンノさんの考えです。コンノさんのワークショップには、自分らしさを活かせる自由があるんです。

コンノさんが大事にしている "つくり方" とは?

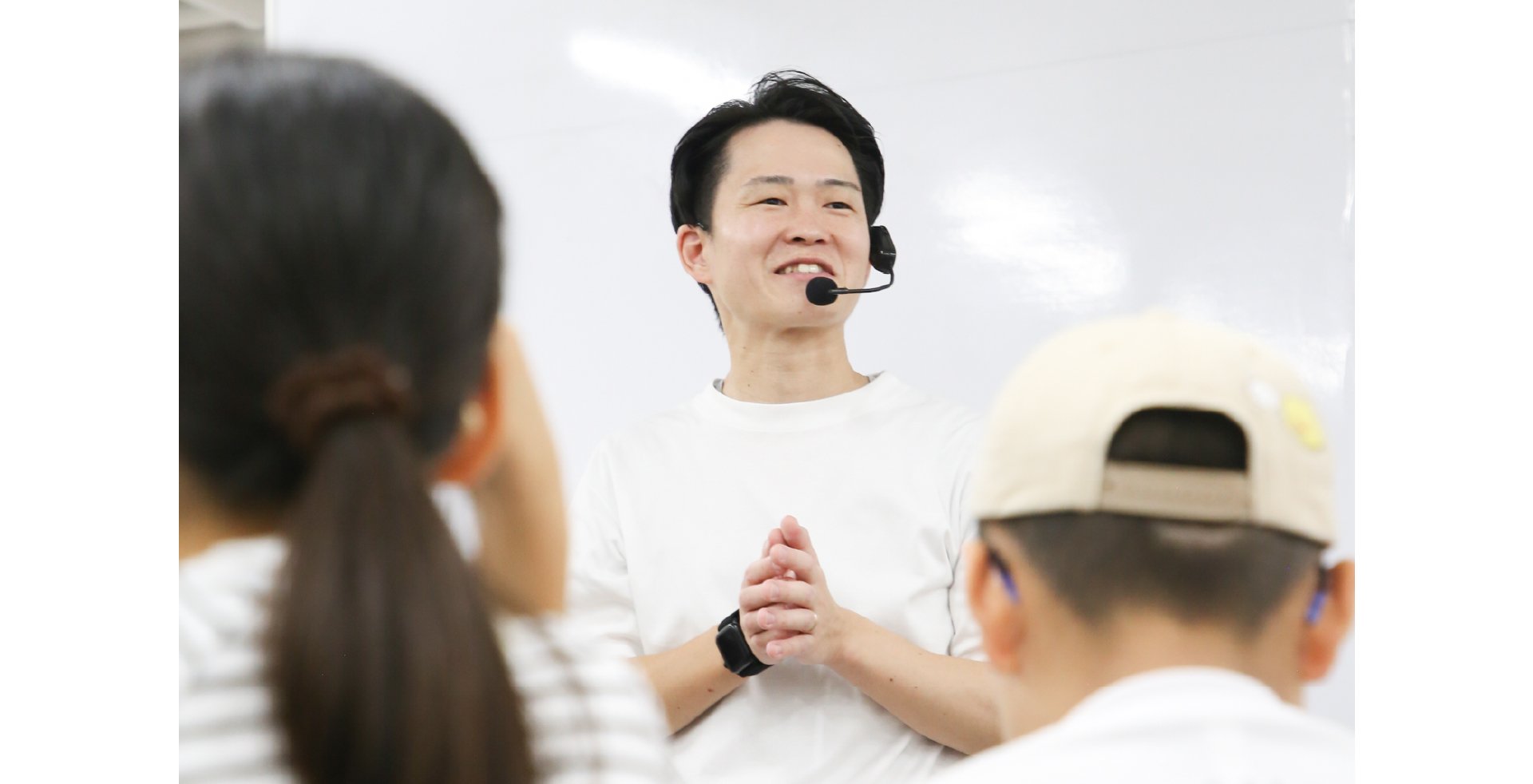

「今から "大事なつくり方" を1回だけ伝えますのでよく聞いてください。」

静かになった実験室で、コンノさんが続けます。

「つくり方は ...... ありません!」

この言葉に、こどもたちからは「え?」「どういうこと?!」と驚きの声。

失敗が新しい発見につながる

「今日は、みんなに考えて、研究してつくってもらいます。どうやったら形になるのか、紙やすりの持ち方や力の入れ方でどう変わるのかなど、実験してみましょう。失敗してもいいから、どんどん思いきってやってみて!もしかしたらその失敗が新しい発見になるかもしれない。例えば、細長いお菓子をつくっているときに折れちゃったら、かじったお菓子にすればいいだけ。そしたらもっとおもしろくなる。そういう発見もあるから、どんどん思い切って自由にやってみましょう!」とコンノさん。

保護者の方には、「今日はそれぞれのやり方で自由にやってもらいたくて、こうやったらいいよということはなるべくいわずに、まずは見守ってあげてください。その中で、やる気がなくなっちゃったなとか、教えてっていう時にフォローしてあげてください。」という声掛けも。

もしかしたら、たまごボーロづくりと科学は一見関係のないものに感じる方もいるかもしれません。そんなことはなく、疑問をもつこと、仮説を立てること、観察すること、検証し考察することは、科学の考え方でも大切なことです。

作品づくりで一番大切にしていることとは?

コンノさんが一番大切にしていることは "観察すること"。「どんなに自分が技術をもっていても、観察していなかったらそっくりになりません。だから技術よりも"どれだけ観察できるか" がすごく大事です。」とコンノさんは話します。

五感をフルにつかって観察しよう

つくると決めたら、五感をフルにつかい、よく観察して作品づくりをしているコンノさん。会場のこどもたちも、まずは食べて、観察するところからスタート。コンノさんの問いかけに好奇心が刺激され、より感覚を研ぎ澄ませて観察していたこどもたちでした。

<見る>

よく見てみると、意外とまんまるではなかったり、一色ではなく焼き目のようなものがあったりすることに気付きます。

<食べる>

食べるだけでも、食感、断面、舌触り、くちどけ...さまざまな切り口の分析で観察の幅が広がります。

<におう>

どんな香りがする?どうしてそんな香りがするんだろう? 香りからおいしい瞬間のイメージが広がります。

<聞く>

コンノさんは作品づくりの際、食べたときの「音」の観察も大事にしているそうです。例えば、クッキーを食べたときのザクッ、サクッといった違い。たまごボーロはどんな音?

<さわる>

さわることで、見てもわからない違いを発見できることも。コンノさんは作品づくりの際、本物とさわり比べながら、同じようなさわり心地にすることも大切にしているそうです。

作品はもちろんのこと、コンノさんの "観察" のお話を聞くだけで、なんだかお腹が減ってきますね。おいしいものや食べることが大好きなコンノさんの「一番おいしい瞬間を、作品をみる人に届けたい」という熱い想いや"おいしい"の要素を分解していく観察の姿勢が印象的!参加者の皆さんも共感とともに、新たな視点を得られたのではないでしょうか。

キボリをはじめたキッカケ

こどもの頃からものづくりや昆虫採集・スケッチが大好きで、小学生の頃に自由研究で木に興味をもったコンノさん。コロナ禍で20年以上ほぼ毎日練習してきた卓球ができなくなってしまった時、コーヒーを飲みながら、ふと頭に浮かんだのは「小さなコーヒー豆を木でつくったらそっくりになるかも」。彫刻刀を引っ張り出し、木のコーヒー豆の作品をSNSに投稿。皆に驚いたり喜んだりしてもらえたことが嬉しくて、木彫りの作品づくりがはじまったそうです。

はじまりはコーヒー豆

Q(参加者):これまで作った中で一番大きな作品は何ですか

A(コンノさん):今回の展覧会の作品では、習字の作品が一番大きな作品です。ペラペラの半紙が実はその下の板と一体になっています。制作している間に次々とまた新しいアイデアが出てきて、すぐにつくりたくなってしまうので、大きい作品は途中で飽きてしまう。だから、つくるって決めたら、1日~3日で集中して制作できる作品をつくることが多いです。もともとミニチュアみたいなコンパクトな作品が好きで、展覧会では4ミリくらいの大きさの「カルガモの親子」という作品を展示しているんだけど、今回の展覧会ではこれが一番小さな作品なんだ。レンゲの中でカルガモの親子が泳いでいて、かわいいんだよ。

Q(参加者):木はどこで買っていますか

A(コンノさん):木はホームセンターで購入しています。大きくて手に入らないものは材木店やネットで。ホームセンターや材木店には節の入った木があまりないため、100円ショップで購入することもあります。福岡市科学館の特別展「キボリノコンノ展」のポスターに使用している目玉焼きの作品は、木の節の部分を強調したかったので、100円ショップで節のある木(ヒノキ)を購入してつくりました。

Q(参加者):木の種類にこだわりはありますか

A(コンノさん):あります。例えばシフォンケーキのようにふわふわしたものをつくるときは、細かく彫刻できるけどエッジが効くヒノキではなく、やわらかいシナの木を使います。彫刻すると少しけば立ったり、ささくれたりする特徴を利用して、ふわふわ感のある生地に見立てることができるような木材を選んでいます。様々な木材を使い失敗をする中で、その失敗をうまく使っています。例えば、自分が木彫りをはじめた頃にパイのお菓子をつくりました。そこで初めて絵の具を使ったら、木が水分を含んで、木がケバケバにけばだってしまって失敗。その約1か月後に納豆をつくる時、お菓子の時の失敗を活かしました。ネバネバの納豆のふさふさしている納豆菌の質感を表現したくて、わざと彫った木に水を塗り、けば立たせて、それを納豆菌に見立てました。今でも、実験しながら表現につながる木材や加工方法を探しています。

Q(参加者):作品を見た人に何を感じてほしいと思って作品をつくっていますか

A(コンノさん):何も考えずにつくっています。実はこういうふうに思ってほしいとかはなくて、僕からわざとこうやってみてもらおうってしないようにしています。展示にはこどもからおじいちゃん・おばあちゃんまできてくれるから、みんなに自由に考えてほしいなという気持ちでつくっています。僕がおもしろいって思っていることが、他の人からしたら面白くないかもしれないし、ここがおもしろいと思ってつくったものをみたこどもたちが全然違う視点で「えー!ここはこうなってるじゃん」って、逆に気付かせてもらうことがあるんだよね。見てくれる人によって全然違うことが、僕は結構嬉しいです。

食べることや会話の楽しさが今の作品につながっている

「ぜひおうちの人やまわりの人と一緒に、今日のごはんのどんなところがおいしかったかとか、会話してみてくださいね」とコンノさん。コンノさんのご家族は食べることが大好きで、毎日の食事のおいしさを観察して、みんなでおしゃべりする習慣があるそうで、この習慣も現在の作品づくりにつながっているとのこと。「おいしい瞬間」を逃さずに食べたいというこだわりが強かった幼少期のコンノさんは、冷たいお弁当を食べるのが苦手。それでもお母様は叱ることなく、かわりにサンドウィッチをつくってくれたそうです。こだわりを個性としてあたたかく見守ってこられたご家庭の環境も、観察する視点を育み、作品の表現につながっているのですね。

夢中になれること、得意なことを見つける

「木彫りが好きなこと以上に、本当に食べることが大好きで、おいしいものばかり彫っています」とコンノさんは話します。コンノさんのねっこにある「おいしいものが大好き」という気持ちが、おいしい瞬間を切りとったような、"そっくり"な木彫り作品をつくる原動力になっているのですね。

Q(参加者):木彫りをしているときはどんな気持ちですか

A(コンノさん):集中している時は、楽しいとかの感情はでてこなくて、無心です。みんなも無心でやっちゃうことない? 例えば、夢中で読書したりサッカーしたり。それはもしかしたら好きな事とはちがうかもしれない。僕は、木彫りが好きかっていうと好きかどうかはわからない。でもずっとやりたくなっちゃうから、"得意"なんだ。食べることやみんなとおはなしすることも大好きだから、自分の得意なことを活かしてお仕事してるんだ。もしかしたら、みんながこれからお仕事を考えるときに、好きな事からイメージする人が多いかもしれない。でも、得意なこともちょっと考えてみて。そうすると、自分が活躍できる場がみつかるかもしれないよ。

Q(参加者):つくりたかったけどつくれなかったものはありますか

A(コンノさん):ないです。性格としてあきらめられない性格で、やると決めたら絶対に完成させないと気が済まなくて。作品の中で、お吸い物はすごく難しかった。作品をつくりはじめる段階で、どうやってつくるか、つくりあげられることができるかは自分でもわかっていない。でもやりはじめると、絶対に完成させてみんなを驚かせたいから色々と研究するんですね。塗装がうまくいかない時はメーカーに聞いたことも。物理的に無理ですといわれてもあきらめきれず、自分が新しい技術を発明して、できないことをクリアして...みたいなことをやってまで完成させています。

個性が魅力になる

参加者:「"つぶされたボーロ"ができた」

コンノさん:「ぷにゅってなってる。それもかわいいね」

それぞれの方法、こだわりで作品をつくっていたこどもたち。

ゆっくり細部まで丁寧に削っている子、職人さんのように気づけば木がなくなっていそうなスピードで削っている子、ウェットティシュで木を湿らせてパステルをのせて質感を工夫している子、削った粉をボーロにまとわせてきなこボーロをつくった子。それぞれのつくり方に個性が光ります。

「できあがる形はそっくりでなくてもそっくりでもいいと思っています。少しだけ削って色をつけてカクカクのたまごボーロにしてもいいし、顔を書いてもいい。いろいろな個性で、そこに魅力があることが大事だと思っています。そっくりなものをつくる子、みんなとおしゃべりするのが楽しい子、スピード勝負の子。みんなが木彫りアーティストになる必要はなく、どうやってつくるのかや、どういうコミュニケーションをとるのかということが、その子の魅力でもあるし、その子が得意とするところなんです。」

「僕の作品は、そっくりに見えているけど違っていて、実は意外とコピーすることにあまりこだわりはないんです。ある意味、手をぬくことも面白い表現につながります。どこに手をぬくかが、一人ひとり違うこともおもしろいんです。」

と、コンノさんは保護者の皆さんへ伝えていました。

Q(参加者):活動や仕事で最も大切にしていることは何ですか

A(コンノさん):「人と話すこと」がすごく大事。見てくれる人たちがどうしたら喜んでくれるかは、人と話さないことには考えられない。お話をする中で、ワークショップや展覧会、絵本づくりといったことにつながってくるから、話すことをすごく大事にしているんだ。

Q(参加者):これからチャレンジしてみたい作品はありますか

A(コンノさん):浮いているもの。風船とか浮いてるものをつくってみたいなと思っています。自分がつくれるものは、自分でつくり方をわかっているからおもしろくない。だからいつも「どうやったらこれつくれるんだろう」ってわからないものをつくるようにしてる。そうすると新しい技術をみつけられたり表現が生まれたりするから、僕はつくれないものをつくるようにしてるんだ。

Q(参加者):アーティストとしての目標はありますか

A(コンノさん):夢と目標はないんだ。僕はやると決めたらずっとそこに向かってしまう性格。20年間卓球をしていて、大会で優勝する夢に向かって自分の時間を全部使い、友達の遊びの誘いも断って練習をしていたんだけど、試合で全然勝てなかった。なぜかは今ならわかる。それは、目標のために人と話したりせずに練習ばかりしていたから。試合相手が何を考えているかも思いつかなかった。木彫りは趣味で始めて、夢は考えずに今おもしろいと思うことを全力でやたら、展覧会ができたり、テレビに出演させてもらったり、本を出したりして、正直夢にも思っていなかったことができるようになったんだ。今は無限の可能性にむかって自由に泳いでいけるようなイメージ。わざと夢と目標をもたずに今を楽しむようにしてる。将来やってみたいこととか後悔もない、今やっているから。

キボリノコンノさんのメッセージ

「今日はみんなに作り方を自分で考えてもらいましたが、僕はすごく大切なことだと思っています。木彫りをやろうと思ったら、誰かに教わったりYouTubeで調べたり色々なやり方がでてくるけど、それはその人の答えなだけであって、みんなの場合、もっと違う答えがあるかもしれないし、もっといい方法を思いつくかもしれない。僕はわざと木彫りのやり方を調べずに誰もやってこなかった表現をできるようになりました。木彫りでなくてもサッカーとか勉強とか色々なところで"自分で考えること"が役立つと思います。その中で、どうしてもうまくいかない時に、誰かに聞いたり、ちょっと調べてみたりすることもすごく大事です。考えるか考えないかで後々差が出てきます。何かやってみようって思った時に、まずは考えてみて、今日みたいに実験してくれるといいんじゃないかなって思っています。みなさん、これから毎日を今日みたいに夢中で楽しんでみてください。ありがとうございました。」

参加者の皆さんの感想(一部をご紹介)

・コンノ先生のお話がとてもわかりやすかったです。見て、触って、耳を澄ませ、味わう。タイパが重視される現代においてゆったりと五感を使って観察し、製作できたことは貴重な体験でした。自分で考えること大切にします!

・(お子様が)「作っているコンノさんの気持ちがわかってよかった。」だそうです。

・とても素敵な考え方をされる先生で、ワークショップでもあり、すごく心にしみる講演会のようにも感じました。親子でものづくりが大好きで毎日やっているので、とても共感したり、これからのはげみになりました。

・楽しかったです!!木彫り以外でも自分で考える楽しさをおしえていただいた気がします。私も作りたくなってきたので家でつくってみます。

・子どもについついネットや動画で調べることを進めてしまうので"自分で考える"ことをまずすることが大切だと感じました。口出ししたくなりますが見守ってつくっている姿をじっくり見ることもできてとてもいい時間でした。

・子育てのヒントも織り交ぜてくださって、親の私たちにも素敵なメッセージをたくさんいただきました。子どもの可能性をつぶしてしまわないように、楽しく自由に見守っていきたいと思いました。

・キボリノコンノさんの考え方、言葉がとてもすてきで大感動でした。

・子どもたちがのびのびとつくっている姿がよかったです。

・子ども一人でできるのかな...と思いましたが集中して作業していてびっくりしました。

・すべての子どもたちにいろんな可能性があるということを短い時間でお話くださった。

・作品の作り方からいろんなことを感じられて、気持ちの面でもこどもにとってとても励みになったと思います。

・キボリノコンノさんにお会いできたこと、ワークショップも息子大喜びでした。

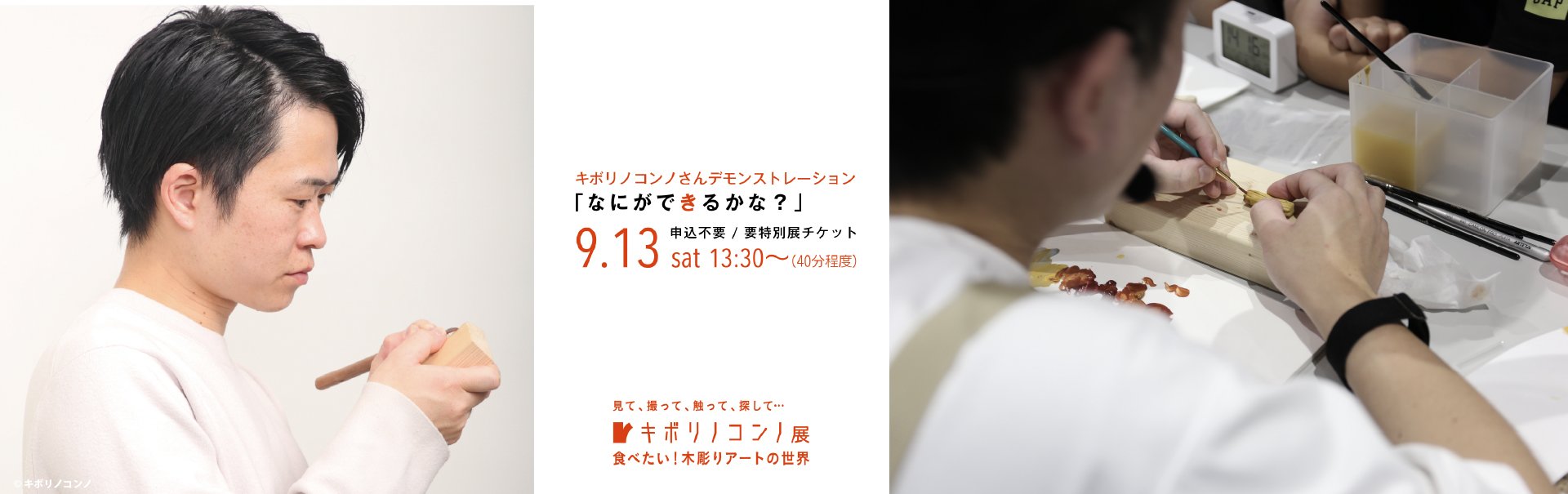

デモンストレーション

本物そっくりな作品を生み出しているコンノさんは実際にどのように制作されているのでしょうか。9月13日午後は、展示室内にて制作のデモンストレーション「なにができるかな?」を開催しました。今回制作されたのは、のりの質感や薄さが表現された「のりまきせんべい」の木彫り作品です。

実演の中で、技術ではなく五感をつかってよく観察することの大切さや、コンノさん流の木の扱い方のコツ、作品づくりの考え方などについてお話しいただきました。

今回実演で使用されたのは、太さが同じくらいで使いやすいヒバ(檜葉)の木。

のりの段差のつくり方や薄い部分の透明感の出し方、表面の質感・光沢のつくり方、塗装などについても丁寧に説明しながら実演していただきました。

コンノさんが自分で考えだした方法も惜しみなく教えてくださいました!

例えば、表面の質感のつくり方。ツルツルの木の表面に水を塗って、ガサガサの表面にしたあと、乾かして絵具を塗ると、木の質感が変化します。

また、難しい塗装については、一見同じに見えて、色味が違うお醤油の色は、よく見ると黄色味のある部分と赤黒い部分があること、のりの色は緑だけでなく黄土色の要素が入っていることなど、細かく紹介してくださるコンノさん。

日頃、コンノさんがいかに楽しみながら観察しているかが、ワクワク感とともに伝わってきました!

200点以上の"そっくり"な木彫り作品をつくってきたコンノさんですが、リアルにつくり込みすぎず、みんながもっているイメージに近づけるようにしてつくることもポイントだと皆さんに伝えていました。

ミニルーターや彫刻刀で彫られたヒバの木が、気づけば、香ばしい香りが漂ってきそうな、おいしそうな「のりまきせんべい」に!参加者の皆さんから歓声があがっていました。

コミュニケーションが大好きなコンノさんは、木彫りの実演をしながら参加者の皆さんの質問にもこたえてくださいました。一部ご紹介します。

Q(参加者):つくったものの中で一番気に入っているものはなんですか

A(コンノさん):自信作は「お吸い物」で、かわいくて気に入っているのは「カステラ」です。「カステラ」は、木のかたちが段々とやわらかくなって、カステラになっていく様子をうまく表現できたところが気に入っています。静岡で行われていた九州フェアのカステラを見て食べたいなと思っていたら、家に同じかたちの角材がありました。この木が自分から"カステラになりたい"って願ったら、どんなふうにカステラになっていくだろう...というのを、木の気持ちになってつくったのがこの作品です。展覧会の会場内にあるのでぜひ見てみてください。

Q(参加者):作品の中で一番難しかったのは何ですか

A(コンノさん):「お吸い物」かな。すごく難しかった。それまでは水面をつくって絵を描けば、具が中に入っているように見せられたけど、それだと木彫り感がないと思って。どうしても中の具を立体的にしたかったから、画材とか色々なものを組み合わせて実験をして、自分の中では特に達成感のあった作品でした。制作には約1か月かかりました。

Q(参加者):作品づくりで一番楽しいことは何ですか

A(コンノさん):つくっているときは無心で何も考えていないんだけど、完成してSNSに投稿するときに「みんな見て!」ってなる時が最高。

Q(参加者):作品のアイデアはどうやって考えているんですか

A(コンノさん):一人で悩んでアイデアを考えることは実はほとんどないです。大体がお友だちや家族とおしゃべりしているときに勝手に浮かんでくるんだ。この人を驚かしてみよう、こういうのつくったらおもしろいかなっていうところからアイデアが出てくる。アイデアがでてこなかったらつくらないし、無理やりはつくらない。でもつくりたいものリストは100個以上たまってて、全然追い付いていない。

Q(参加者):塗るのが難しかったのはどの作品ですか

A(コンノさん):塗が難しかったのは「たまごボーロ」。形もシンプルだし、簡単そうなんだけど、たまごボーロの色はつくることができても質感のコントロールがすごく難しい。どうサラサラにするか、微妙なグラデーションをどう変えるかというのも難しくて。プリンも難しかった。プリンのカラメルソースが微妙に垂れている様子が難しいんだよね。

\ 11月9日(日)まで好評開催中 /

特別展「キボリノコンノ展」

かた一い木なのに、柔らかそうにも、透けているようにも、美味しそうにも見えてしまう不思議な木彫りたち。木彫り作品を見て、撮って、触って、探して・・・

今話題のクリエイターがおくる、あっと驚き、ちょっとほっこりする体験型の展覧会です。キボリノコンノ作品を通して、ものづくりの楽しさはもちろん、観察すること、考えること、想像することの大切さを体感してください。

[期間]2025年9月13日(土)~11月9日(日) ※毎週火曜日休館 火曜日が祝日の場合は開館し、翌平日を休館 [時間]9:30~18:00 ※入場は17:30まで [場所]福岡市科学館 3階 企画展示室

\ 10月15日(水)までキャンペーン実施中 /

抽選で3名様にサイン本をプレゼント!

キボリノコンノ氏著書『まだ何になるかわからない』サイン本をプレゼント

特別展「キボリノコンノ展」開催を記念し、Xキャンペーンを実施します。福岡市科学館公式Xアカウント(@fukuokacity_sm)をフォロー & 指定の投稿をリポストしていただいた方から抽選で3名の方へキボリノコンノ氏著書『まだ何になるかわからない』のキボリノコンノ氏サイン本をプレゼント。(特別展「キボリノコンノ展」会場で撮影した写真や本展の感想を書いて引用リポストをすると当選率アップ!)ぜひご応募ください。[期間:2025年9月23日(火・祝)12:00(正午)~10月15日(水)23:59(23日間)]【『まだ何になるかわからない』は、キボリノコンノさんのエッセイ本。先の見えない不安を『楽しみ』に変えて生きるキボリノコンノさんの人生を綴った1冊です】 ※応募前に概要を必ずご確認ください。