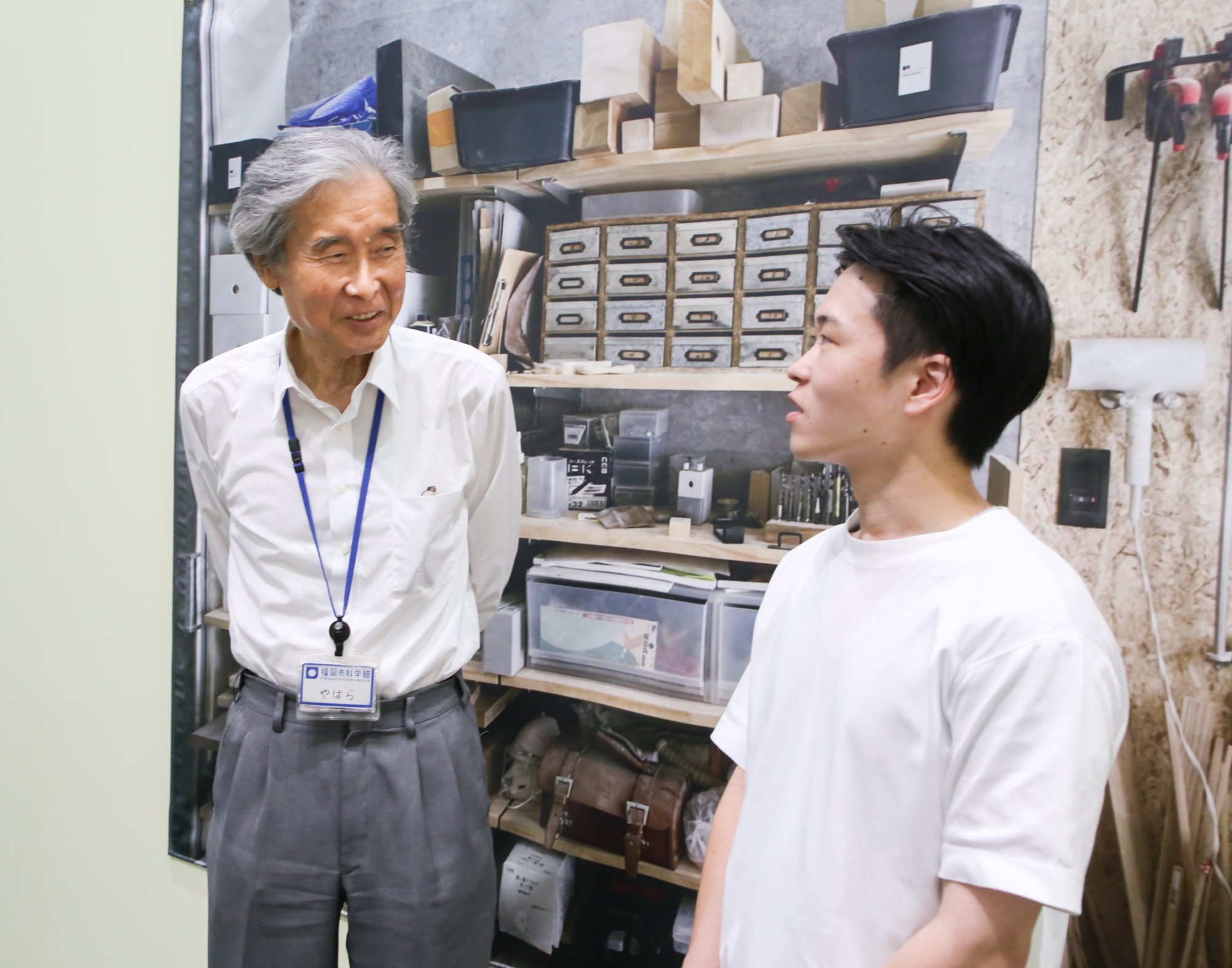

[キボリノコンノ展]キボリノコンノさん × 矢原館長

特別展「キボリノコンノ展」(2025年11月9日まで開催)は、見て、撮って、触って、探して、食べたくなるような木彫りアートの世界を楽しめる体験型の展覧会。キボリノコンノさんと福岡市科学館館長 矢原徹一の二人は展示室でどんなお話をしていたのしょう。二人で交わされていたお話の一部をご紹介します!

未知のものを探り出す

コンノさん:作品づくりでは、つくり方がわからないものをつくることを大切にしています。どうやったらできるかみたいなことをいつも楽しんでいて、クイズみたいなかんじで楽しいんです。

矢原館長:そういった姿勢の大切さを来場者の方にも感じてもらえると嬉しいです。科学館では、将来研究者になりたいというこどもたちにむけて、ジュニア科学者養成講座をおこなっています。この講座では、科学の学びだけでなく、九州大学のデザインの先生に協力してもらいながら、表現する取り組みをこどもたちが体験するんです。例えば、遺伝子の配列からタンパク質が作られるプロセスを動画で学んだ後に、このプロセスの模型をデザインしてつくってみるとか。このような取り組みを通じて、自由な発想力を育てたい。研究者の私からすると、学校で教わる答えのある学習も大事ですが、正解がないことについて考え、人とは違うアイデアを思いつく力がとても大事だと思っています。よく"仮説・検証"といいますが、仮説を思いついてしまえばあとの検証はいろいろと工夫できます。仮説を思いつくところが大事。コンノさんは想像力をはたらかせて、仮説を立て、工夫を重ねて作品づくりをされていますね。

コンノさん:答えがないということは、大きな可能性を秘めていると考えています。自分で研究してつくっていくことができる。つくりかたがわからないと、技術を自分で開発するしかないんですよね。だからこそ、新しいものをつくることにずっと楽しみながら挑戦しています。そういう意味では、科学と考え方、取り組み方が近いですね。

楽しさは伝わる

矢原館長:作品からキボリノコンノさんご自身が楽しんでいることが伝わってきます。やっている側が楽しんでいることはとても大事ですね。

錯視で本物らしさを表現

矢原館長:福岡市科学館のコンセプトは"サイエンス&クリエイティブ"。科学的知識を学ぶだけでなく、それをどう表現するか、そして未解決の課題をどう解決するかが大切だと考えています。未解決の課題を解決する研究は工夫の積み重ね。そこにはクリエイティブな発想が必要なので、科学の研究はデザインや表現とも親和性が高い。キボリノコンノさんの作品は、いかに人間の錯覚をうまく利用して、本物らしく見せるかを工夫されていてすばらしいです。科学の世界でも、視覚心理学や錯視の研究といったものにもつながると思います。

[お吸い物の作品]

透明感のある汁やゆらめく湯気、立体感のある具...まるで本物の「お吸い物」!こちらはすべて木でできているキボリノコンノさんの作品です。「作品の中で一番難しかったのは何ですか」という質問に、こちらの「お吸い物」の作品だと話していたキボリノコンノさん。それまでは、水面をつくって絵を描けば具が入っているように見せられたものの、どうしても具を立体的にしたくて様々な工夫を凝らしたそうです。制作には約1か月かかり、特に達成感のある作品だそう。アツアツ感が伝わってくるような、ゆらめく「湯気」の表現も印象的!「お吸い物」の作品では、約30種類のメイク用ブラシから一番湯気っぽくなるものを試して選んで描かれたそう。本物のお吸い物を何度もつくって観察して制作されたそうです。

コンノさん:作品づくりでは、本物そっくりにつくっているというよりは、みんなの頭の中にあるイメージに近づけるようにしています。例えば、お店で売られている生肉は赤黒い色をしていますが、みんながもっている生肉の色のイメージは、スーパーのお肉売り場の照明に照らされて、赤く鮮やかな色だったりします。本物と違う色にしたり、写真で撮影したときの見え方を意識したりして、さまざまな工夫をしているんです。

科学館でどうして木彫りアートの展覧会?!とふしぎに感じた方もいらっしゃるかもしれません。一見交わらないようにみえるかもしれない科学とアートですが、独創的なアイデアをもとに、未知のものを探り出すという点では、とてもよく似ています。

まだ特別展「キボリノコンノ展」をご覧になっていないかたはぜひ、キボリノコンノさんの作品を通して、ものづくりの楽しさはもちろん、観察すること、考えること、想像することの大切さを体感してみてください!

身近な植物を観察してみよう

キボリノコンノさんの「お吸い物」の作品にはモチーフとしてミツバが使われています。

ミツバをよく見ると、バラバラに見えるミツバは全てつながっていて、1枚の板からできているんですね。

ミツバが液体に沈んでいる部分と沈んでいない部分の色が違っているところや、葉脈を伝って汁がのぼって光っているように白く着色されているんだそうです。ミツバのみずみずしい食感も伝わってくるよう。普段の食事でなかなかここまで細かく観察することはあまりないかもしれませんね。

植物といえば...植物の研究をしている矢原館長!

ということで、植物の生態学の視点から、矢原館長にミツバに関するお話を少しだけきいてみました。

ミツバはどんな植物?

ミツバは、セリ科ミツバ属の多年草で、葉が3つに分かれている様子から「三つ葉(三葉)」の和名がついています。さわやかな香りが特徴の香味野菜です。スーパーなどでも売られている身近な野菜のひとつですね。

館長は疑っている...?!

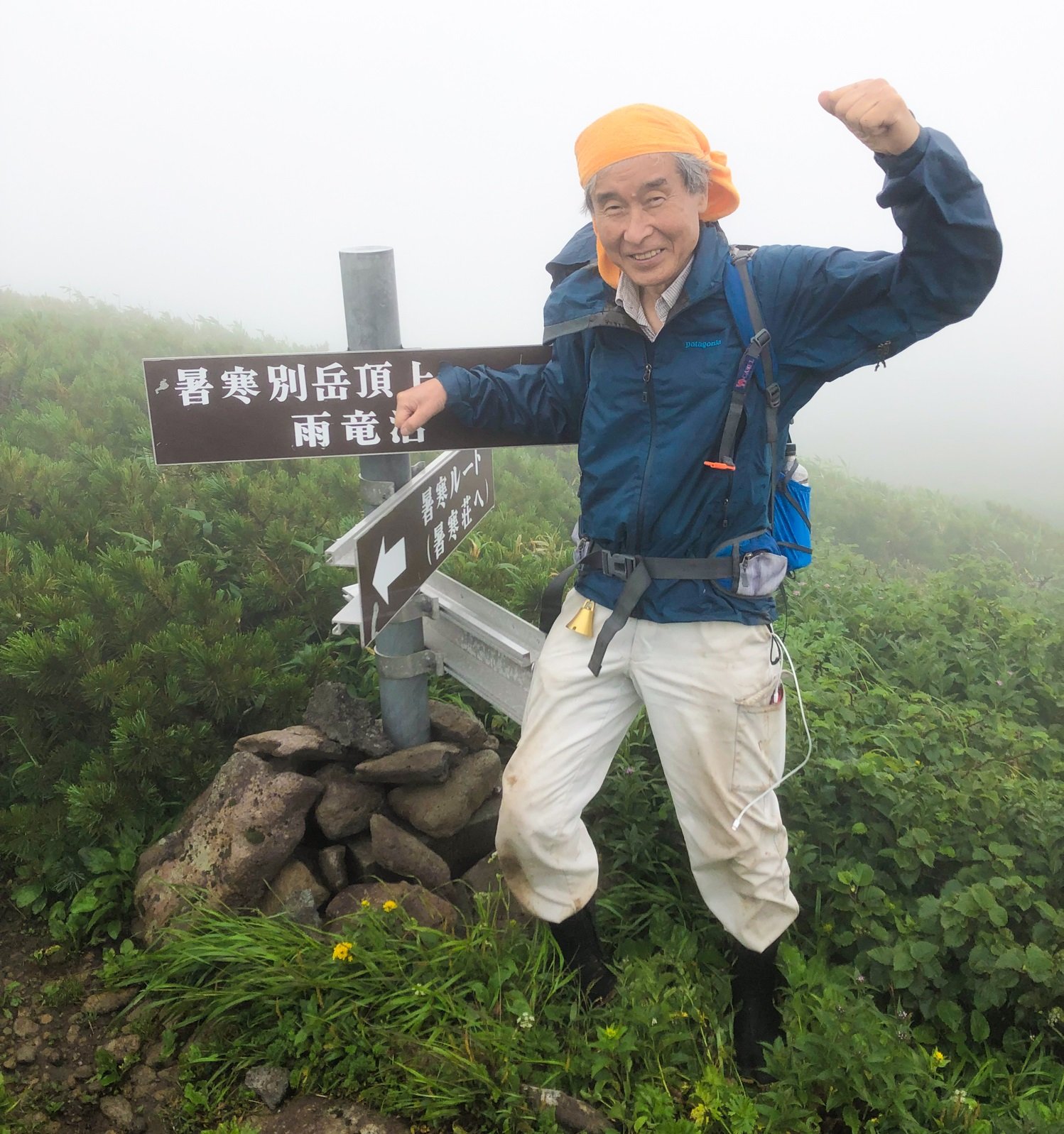

世界中の植物を調査・研究し、数々の新種を発見している矢原館長。

2020年以来の全国調査で、200を超える新種を発見!まさに "現代の牧野富太郎"です。

科学館の館長のお仕事以外では、年中フィールドワークで日本中をとびまわっています。

矢原館長によると、ミツバは北海道から沖縄までの日本各地、及び中国、朝鮮半島、サハリン、南千島等の東アジアに分布しており、分布が非常に広いため、もしかすると1種ではないかもしれないとのこと。

「セリも2種、ノビルも3種にわかれており、ミツバもひょっとして複数種あるんじゃないかと疑いながら、全国でサンプルを集めています。」と話していました。

「福岡でもミツバが生えていますが、街中に生えているような野生のミツバは、葉がごわごわしているものが多いですが、山に生えているミツバは葉が薄くておいしそう」だとも。

同じ種類の植物の中でも多様な特徴をもった植物たち。

みなさんもぜひ、身近な植物を観察してみてください!

キボリノコンノ/木彫りアーティスト

キボリノコンノさんは、本物そっくりなお菓子から透明な生卵まで、「あっと驚く」ような作品を生み出す木彫りアーティストとしてご活躍されています。2021年にコロナ禍で始めた趣味の木彫りが、たちまちSNSやTVで話題となり、2023年にそれまで勤めていたお仕事(公務員)を退職してプロのアーティストに。「美術作品」ではなく、つい誰かに話したくなるような「コミュニケーションツール」となる作品を心がけて制作されています。[Instagram @kibori_no_konno X @kibori_no_konno]

全国各地での展覧会やワークショップ、講演会、絵本の出版など、コミュニケーションを生み出す活動を軸に活動されているキボリノコンノさん

矢原 徹一(やはら てつかず)

福岡市科学館 館長/九州大学大学院理学研究院 名誉教授/一般社団法人 九州オープンユニバーシティ 理事

専門は生態学・進化生物学。著書に『花の性―その進化を探る』(東京大学出版会)、『保全生態学入門─遺伝子から景観まで』(共著、文一総合出版)など。ももクロは紫推し。

今年「2025年度 日本植物学会 大賞」を受賞した矢原館長[受賞内容(研究テーマ):約200種の新種発見からわかってきた予想外の真実]

\ 11月9日(日)まで開催 /

特別展「キボリノコンノ展」

かた一い木なのに、柔らかそうにも、透けているようにも、美味しそうにも見えてしまう不思議な木彫りたち。木彫り作品を見て、撮って、触って、探して・・・

今話題のクリエイターがおくる、あっと驚き、ちょっとほっこりする体験型の展覧会です。キボリノコンノ作品を通して、ものづくりの楽しさはもちろん、観察すること、考えること、想像することの大切さを体感してください。

[期間]2025年9月13日(土)~11月9日(日) ※毎週火曜日休館 火曜日が祝日の場合は開館し、翌平日を休館 [時間]9:30~18:00 ※入場は17:30まで [場所]福岡市科学館 3階 企画展示室