[レポート]フィールドワーク「サイエンススポットまち歩きワンアップ〜動物情報館編〜」

動物園の「なぜ?」を、家族で調査・発表しました!

福岡市科学館では、福岡市動植物園をフィールドに、フィールドワーク「サイエンススポットまち歩きワンアップ〜動物情報館編〜」 を開催しました。(2024年6月8日、6月22日、7月6日開催)ナビゲーターには、中村佳史さん(株式会社HUMIコンサルティング)と福岡市動植物園 動物情報館 ZooLabスタッフの皆さん、特別ゲストには福岡市動植物園飼育担当職員・獣医師の皆さんという心強いサポートで実現した今回のフィールドワーク。2023年に開館70周年を迎え、2024年にはアジアゾウを迎えて話題の福岡市動植物園とのコラボ企画のレポートをお届けします。

当日の様子(動画)を福岡市科学館 公式インスタグラムで投稿しています。【DAY1はこちら】【DAY2はこちら】【DAY3はこちら】

DAY 1 現地調査 &「問い」を立てる

「問い」はどうやって立てたらいいの?

初回の会場は、福岡市動植物園。第1回の目標は、自らの「問い」を見つけ、探究・研究のテーマを考えることです。まずは動物園内にある動物情報館 ZooLabで、参加者の皆さんに自己紹介と、現時点で自分の興味のあることをお話ししてもらったあと、中村さんから、「どうして○○なんだろう?というような、自分で感じた "違和感" や "感嘆詞" を大事にすること」などの「問い」を見つけるとっておきのヒントをご紹介いただきました。

▼ 「問い」の立て方のヒントはワークシート(PDF)でご覧いただけます。

今回、「問い」を立てることは初めての体験という方もいらっしゃいました。普段何気なく疑問を感じていても、言葉にして全て書き出していく作業をする機会は、そう多くはないかもしれませんね。中村さんからのとっておきのヒントを携えて、いよいよ動物園内での現地調査に出発です。

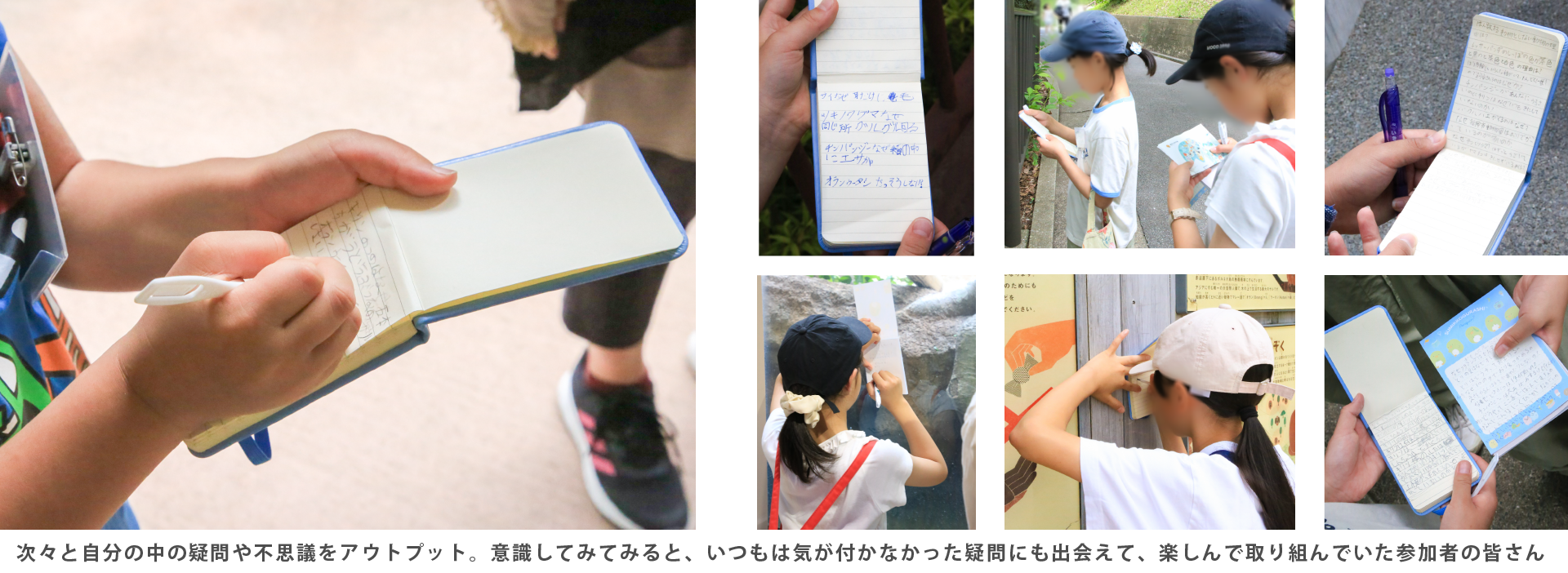

「問い」を書き出しながら動物園を巡ろう

動物園内では、メモ帳に自分が感じた疑問や不思議、気付き、なぜそうなっているのかという自分なりの予想、何をどう調べたらよさそうか、ということなどを記録しながら、自由に見学しました。過去に動物園へ来園したことがある参加者の皆さんでしたが、改めて「探究」のレンズを通して見ることにより、以前は何気なく見過ごしていた目の前の風景を新しい視点で見ることができたのではないかと思います。

また、今回の参加者は、もともと動物に興味があるという方ばかりではありませんでしたが、「最初は疑問があまり思いつかなかったけど、やっているうちにどんどん出てきて楽しかった」「こんなにたくさん書いたよ!」と教えてくれた参加者もいらっしゃいました。問いを書き出しながら動物園を見学するという、今まで体験したことのないワークを楽しんでいた様子の皆さんでした。今回の体験でコツをつかんでいたようですので、ぜひ日常生活の中でも取り組んでみてほしいです!

「問い」のアウトプット

動物情報館に戻り、集めてきた「問い」の中から、特に不思議だなと思ったことや調べてみたいこと、専門家に聞いてみたいことを付箋に書き出します。

「なぜフラミンゴは片脚で立っているの?」

「カバは大きいのになぜ耳は小さいの?」

などの様々な「動物」に関する「問い」だけでなく

「なぜペンギンエリアにゴリラの像があるの?」

「大きな動物はどうやって運んできたの?」

といった、「動物園」自体に関する「問い」など、それぞれの視点での様々な疑問が見られました。あらかじめ答えがわかっている「問い」ではなく、参加者自身から出てきた素朴な疑問たち。中には、動物園の皆さんでさえ気づいていなかった「問い」もあり、こんなところに「問い」が転がっているんだ!という発見と驚きがありました。

自分が特に気になる「問い」を1人10枚ずつ選んで貼り出し、みんなの「問い」が書かれた約100枚の付箋でホワイトボードはいっぱいに!

貼り出して終わりではなく、他の参加者の着眼点から出てきた「問い」も参考にして、さらに「問い」をブラッシュアップ。自分が出した「問い」よりも他の人が出した「問い」の方に興味があれば、そのテーマを調べてもOKということで、気になる「問い」がたくさんあり、これは迷いますね!

今回一番調べてみたい「問い」は?

最終回の発表に向けて、自分が調べたいテーマを決めて調査シートに記入します。

「調べたいことはあっても、どのような問いを立てたらよいのかわからない」、「どこから手をつけてどのように調査すれば良いかわからない」という参加者もいましたが、それは大人でもなかなか難しいこと。今回、そんな皆さんのサポートに入ったのは、中村さんだけでなく、動物情報館の皆さんや福岡市科学館スタッフ。答えを出すのではなく「どうしてこういうところに興味を持ったのかな?」「具体的にどんなことを知りたいのかな?」など対話を通して、一緒に寄り添って考え、参加者をサポートしました。まわりの人とコミュニケーションをとることで、より自分の中の疑問を整理し具体化し、かたちにすることができていた様子の参加者の皆さんでした。

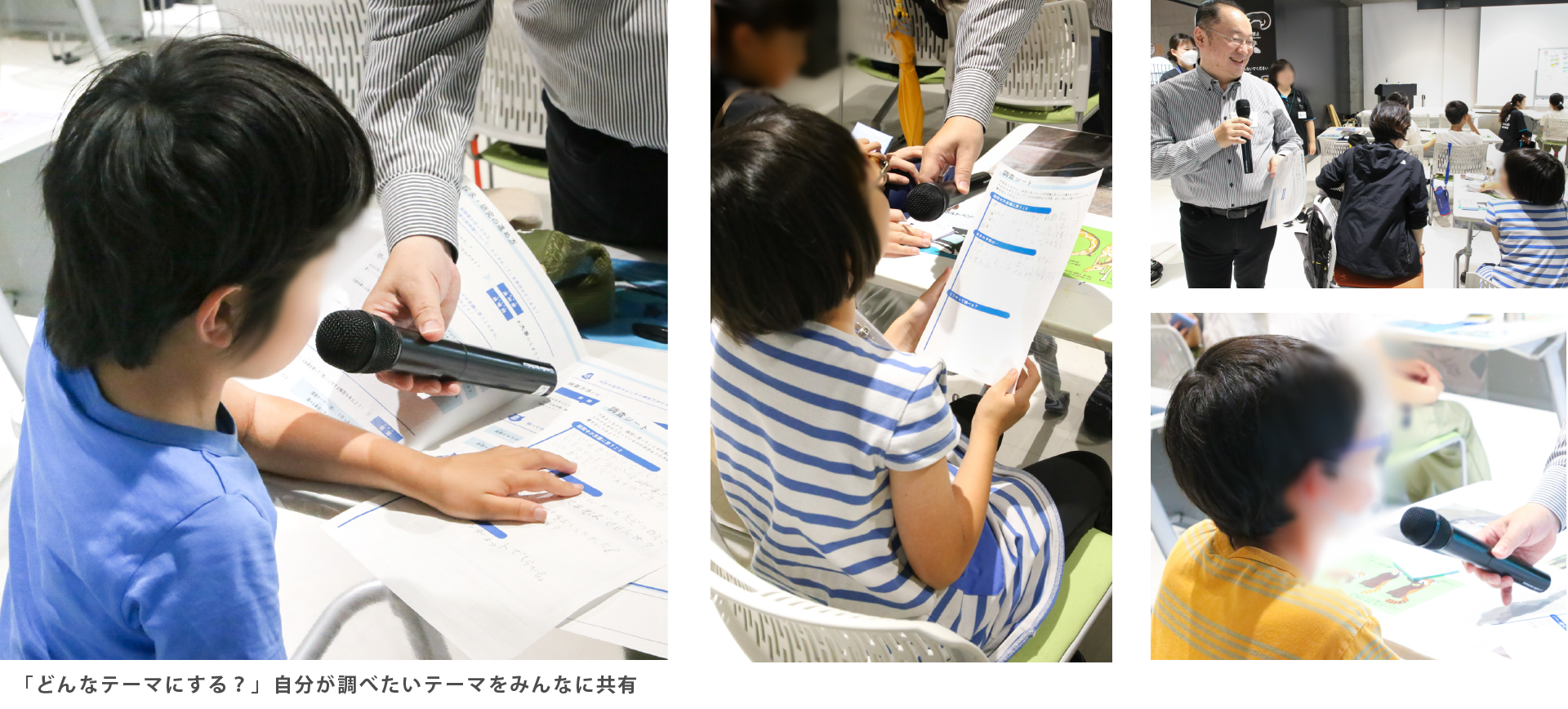

最後に、どのようなテーマで探究するのかについて中村さんから各参加者にインタビューし、お互いのテーマについてみんなで共有しました。中には、近いテーマでありながらも、違った「問い」の切り口もあり、皆さんそれぞれの視点を知ることができました。

DAY 2 インタビュー & リサーチ

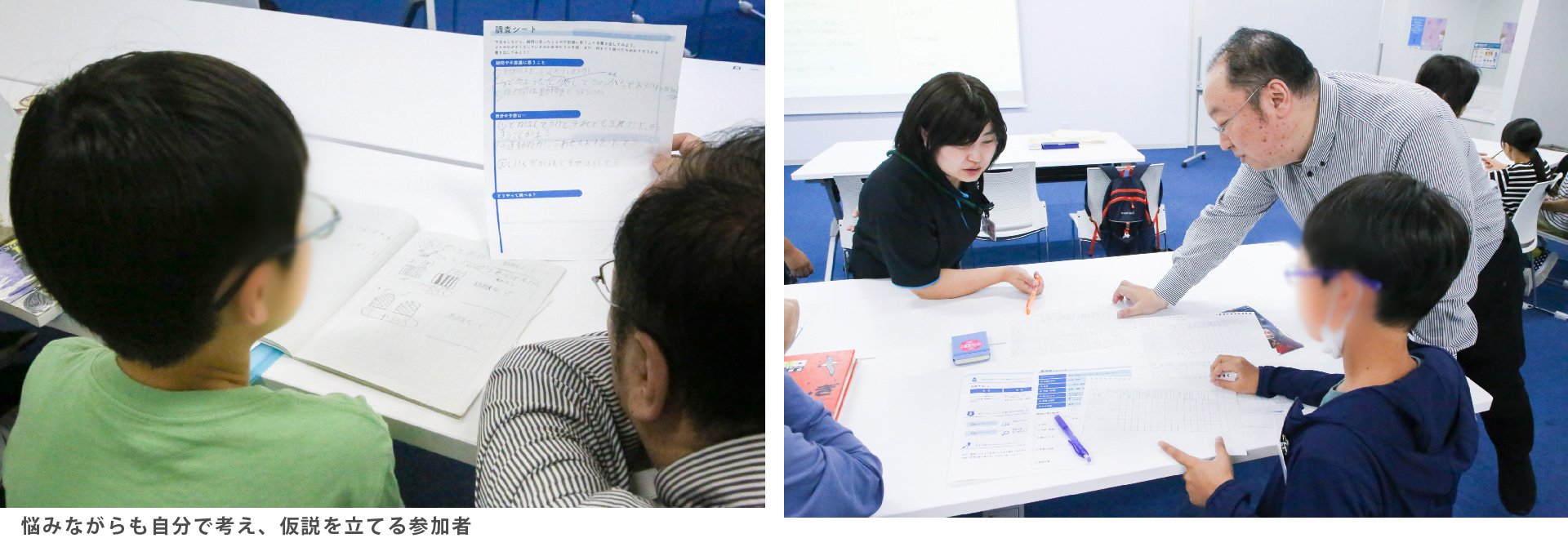

研究で大切なことの一つは、自分が立てた問いに対して「仮説を立てる」こと。例えば、「チンパンジーの耳はなぜ丸いの?」というテーマに対して、「生まれてくる時に生まれやすかったのかな?」などの予想を立てることによって、調査をする最初のきっかけになります。第2回は、福岡市科学館の交流室で、第1回で出した「問い」に対して仮説を立て、調査を行いました。この日が仮説体験デビューという参加者もいましたが、頭を悩ませながらも、皆さん自分なりに様々な仮説を立てていました。

調査ってどうすればいいの?

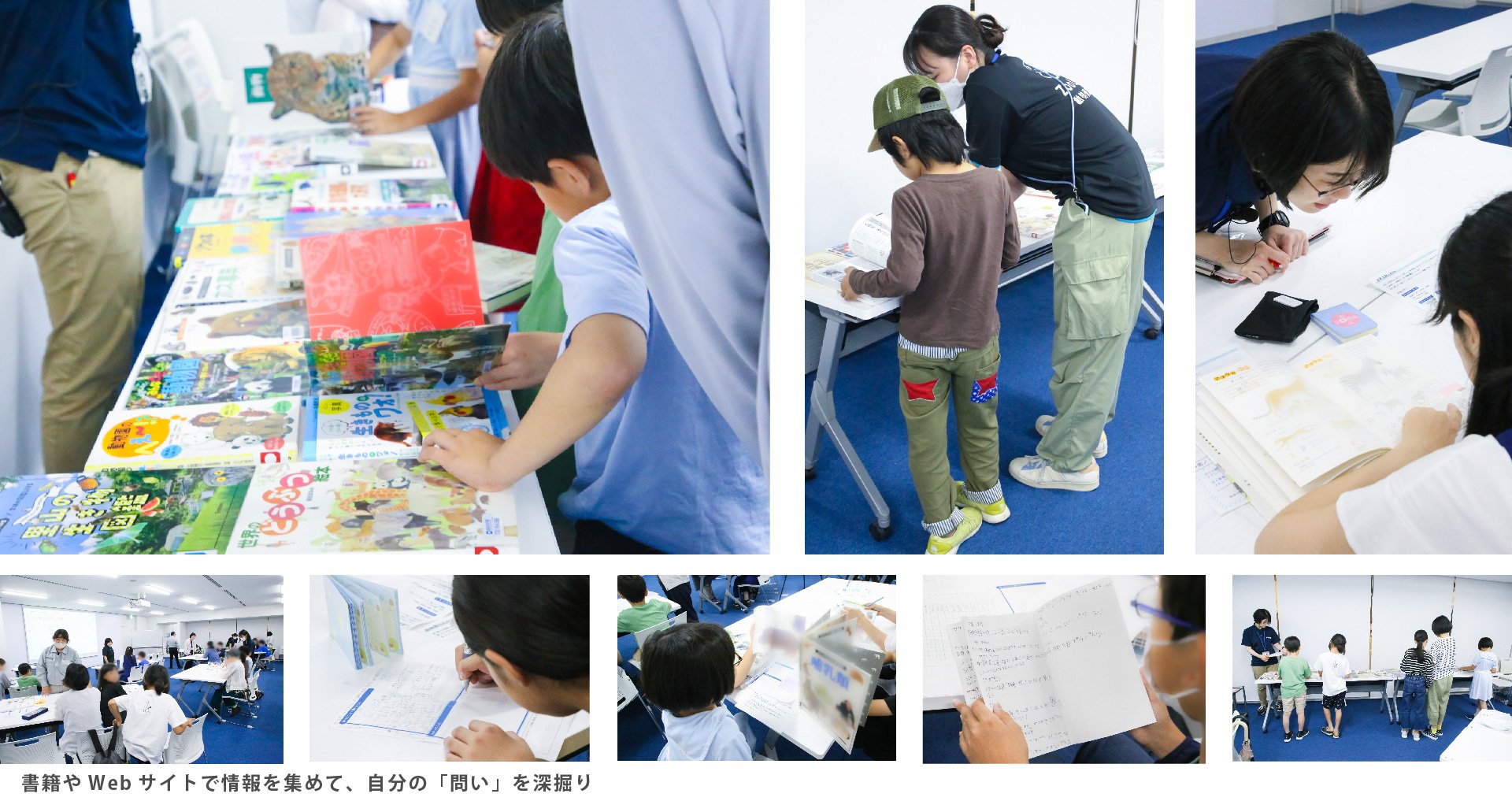

仮説を立てたら、各自で準備した書籍や、サイエンスナビスタッフが各テーマにあわせて特別に選書した書籍、WEBなどでヒントになりそうな情報を探して、「問い」を深掘りしていきます。参加者の皆さんはスタッフと対話し、自分の考えを言葉にしながら、活き活きと自分の「問い」へ取り組んでいました。

研究した内容をまとめる時、参考にした本などもまとめる必要があります。参考にした情報のことを「参考文献」と言い、参考文献には、情報がどこに書かれていたかを示す「出典」を書きます。中村さんからは、「誰が発信している情報なのかを確認する」ということや、参考文献の出典の図書、論文、Webサイト・Webページ別の記載方法や、参考にした情報の文章を引用する時の基本的な考え方と注意点などの細かなポイントについてもお話がありました。

また、中村さんはこう話します。

「調べてみた結果、自分の仮説と全く違ったということは "失敗" ではありません。"発見" があったということなので、ぜひ入れてください!」

皆さんも、自由研究の際など "発見" を大切にしてみてくださいね。

インタビューを体験!

第2回には特別ゲストとして、福岡市動植物園の飼育担当職員さんと獣医師さんをお招きしました。日々の業務でお忙しい中、科学館にかけつけてくださり感謝です!

中村さんからの「何が聞きたいのかをきちんと整理して、質問を簡潔にする」などの質問時のポイントを踏まえながら、インタビューを体験しました。飼育員さんや獣医師さんに直接質問できる大変貴重な機会ということで、自分の問いのテーマや仮説に関することなど、質問がとまらない様子の皆さん。

98種類447点の動物(2024年9月末時点)を飼育している福岡市動物園。

動物園のお二人からは、動物の習性やからだの特徴、動物の環境への適応性、動物の健康診断、ハズバンダリートレーニング、オリの設計、動物園の運営のお話など、普段は聞くことができない裏側のお話もご紹介いただき、参加者の皆さんは前のめりになって聞き入っている様子でした。伺ったお話の中から一部をご紹介します。

本で「カバは水中で過ごす」と書いてありましたが、エサを食べる時以外はずっと水の中にいるんですか?

動物園の方からは、カバの皮膚は乾燥に弱いため水中を好むことや、体重が重いため水中では身軽に動けること、また水かきがあるため泳ぎが得意であることなどをお答えいただきました。さらに「本に載っていることも正しいが、個体によって違う性質がある」という、動物園で飼育されているたくさんの動物を一個体ずつ診ている獣医さんと飼育員さんならではのお話を聞くことができました。

夜行性の動物も多いと思いますが、飼育員さんは夜中も動物園に泊まってお世話をしているのですか?

動物のお世話は基本的には昼間に行っているが、介護や看護、出産などの特殊な事情がある場合は泊まり込みで観察してお世話をすることもあるとのこと。また、元々夜行性の動物も動物園での生活リズムに順応しており、昼間に活動することもあるということでした。夜の動物園の時に、来園者の方から「やっぱり夜だから夜行性の動物がたくさん動いていますね」といわれることもあるそうですが、必ずしも夜行性の動物だからということではなく、環境の変化からという理由もあるそうです。

オリの幅はどうやって決まっているんですか?

動物にも人間にも安全なサイズがあり、国際基準で決まっているものもあるとのこと。健康チェックやトレーニング(ハズバンダリートレーニング)のために、一部だけ動物の手足が出せるようにしているオリ、くちばしが挟まらないよう工夫されたオリ、ガラスへの衝突を防ぐ工夫がされたオリなど、オリは動物の特性や能力に応じて設計されていること、穴を掘るような動物には地中の深さが定められていることなどについてご紹介いただきました。

福岡市動物園での様々な取り組みのお話に、動物への配慮、私たち人間が考えるべきことなどを皆で学び考える時間となりました。

どんなことがわかった?

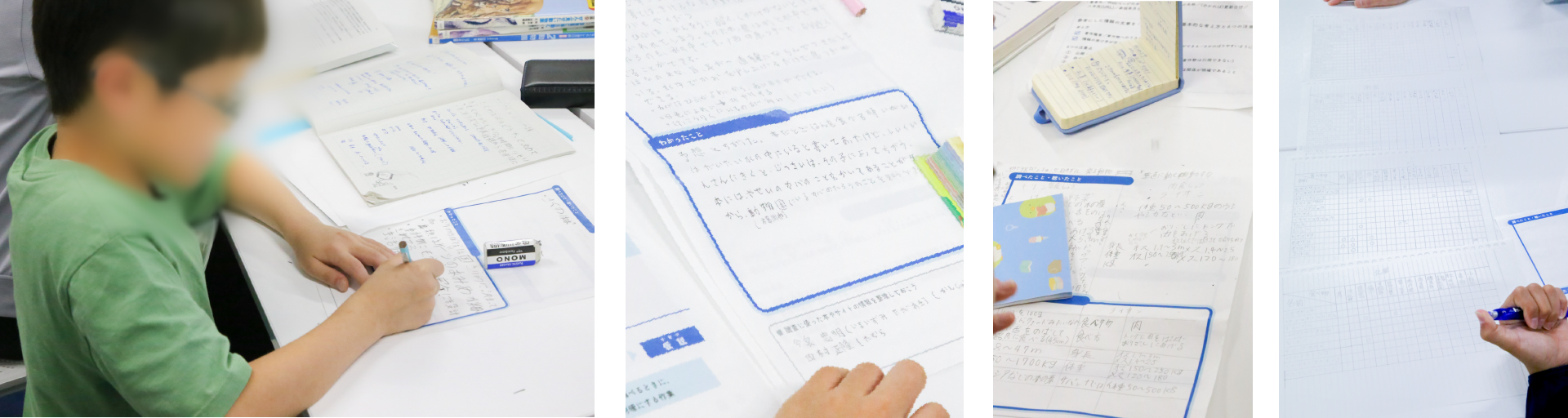

最後に、今回のリサーチの内容をまとめていきます。

「どんなことを聞いたの?」「何を調べたの?」「何がわかったの?」といったことを、それぞれ調査シートに記入して整理しました。中には、動物の行動について本で調べて書かれていたことに疑問をもち、飼育員さんに質問し、必ずしもそうではないことを知ることができたという参加者も。本で調べてみた内容だけで納得せず、自分の目で見て、飼育員さんにも取材して情報を得られたという探究の姿勢、すばらしいですね!

メモが新たな発見のタネになる

「動物園の先生たちに質問をして、色んな知らない言葉が出てきたと思います。わからない単語があったら、書き留める癖をつけてもらえたらと思います。一度書き留めておくと頭の中に少しだけ残っていて、別の機会に同じ単語を聞いたら、あの時に聞いたなという発見にもつながります。」と話す中村さん。その時は質問できなくても、後になって意味を調べてみると、きっとまた新たな発見がありますよ。

どうやってまとめたらいいの?

今回、特に発表ポスターのまとめ方に悩んでいる方が多くみられました。中村さんからは「内容がわかりやすいタイトルにする」「目的(テーマを選んだ理由、なぜそのテーマに興味を持ったのか、どういうことを明らかにしたいのかなど)や仮説、考察と結果、参考文献を記載する」「写真やイラスト、図や表を使ってわかりやすくまとめる」といった、ポスターのまとめ方のポイントについてご紹介いただきました。

▼ まとめ方のポイントはワークシート(PDF)でご覧いただけます。

飼育員さんや獣医師さん、中村さん、動物情報館の皆さん、科学館スタッフと話すことで、参加者の皆さんは新たな気付きを見出しながら取り組んでいました。対話により、新たな疑問がわいてきて、さらに興味深いテーマを発見したという方も。わくわくドキドキな世界が広がっていく、これぞ「探究」の醍醐味のひとつですね!

DAY 3 発表会

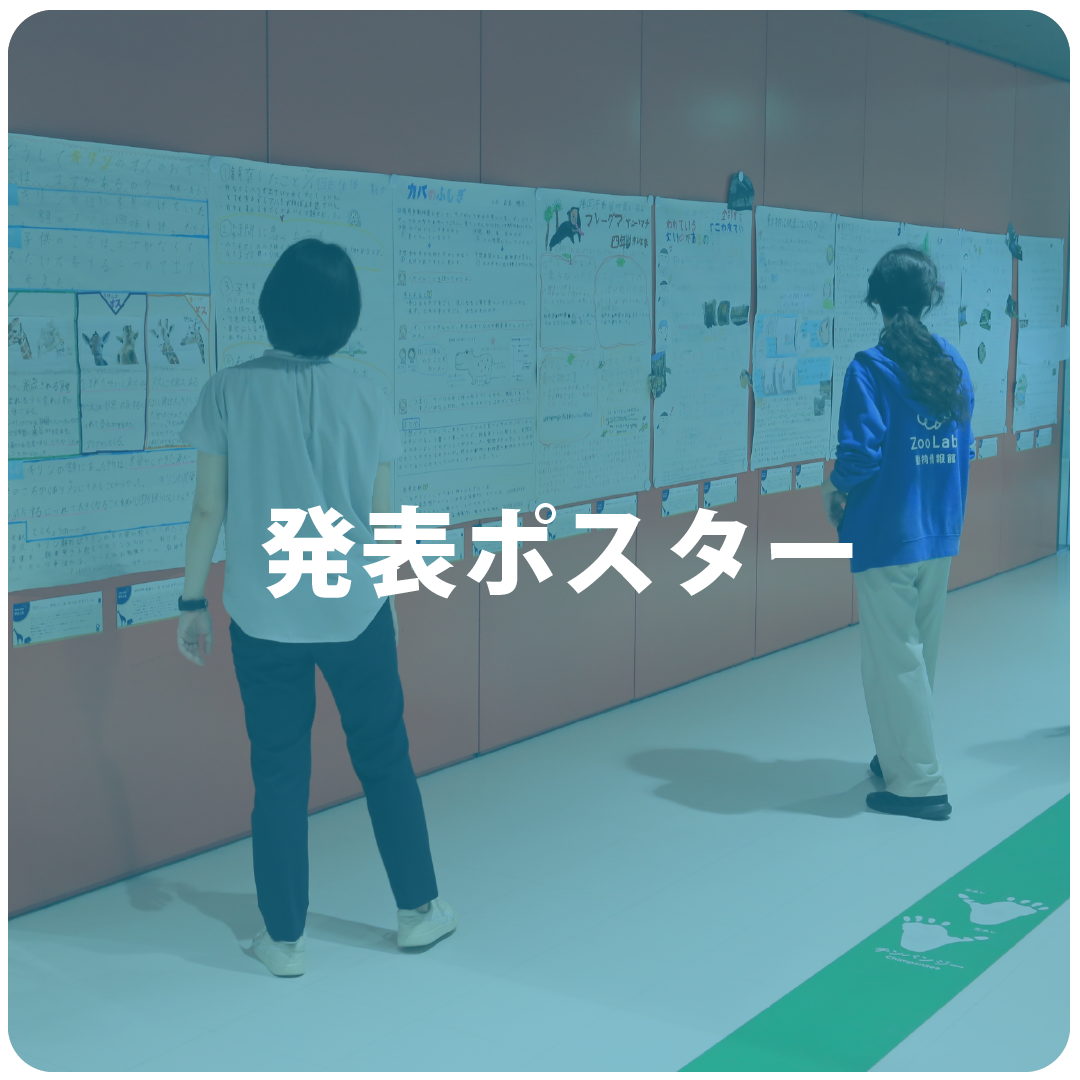

最終回はポスターの仕上げと、待ちに待った発表会です!

ポスターは、この日までに自宅で作成してきてもらいました。

最近はパソコンでプレゼンデータを作成し発表する機会も学校で増えていますが、今回のプログラムでは、発想を広げて自分なりに工夫するアナログな体験をしていただくため、模造紙にまとめて発表する方法で取り組んでもらいました。中には、自分の手を動かしながら、自分のからだほどの大きな模造紙を使い、紙いっぱいに情報を整理してまとめるということは初めての体験という参加者もいました。「読みやすくするにはどの部分を大きくして、どのように書いたら伝わりやすい?」「どのような写真やイラスト、表を入れるとわかりやすい?」など、それぞれに試行錯誤して制作してこられたこと、工夫を重ねてきたことがポスターから伝わってきて、スタッフも感激でした!

参考文献などの必要な記載事項がぬけていないか、中村さんやスタッフと一緒に最終確認と発表の準備をしていきます。事前に作成した発表台本を読んで発表練習をする方や、書き方に迷う部分を相談する方、イラストを追加する方など、それぞれ最後の仕上げに取り組んでいました。

発表の会場は、一般の来園者の方にも開かれている動物情報館のオープンスペース。

動物園の飼育担当職員の皆さんも忙しい合間をぬって駆けつけてくださいました。

ついに発表の時間️!

発表では、大勢の人の前で、それぞれの着眼点を起点とした問いと仮説、調査、考察、結果などを自分の言葉で落ち着いて、堂々と発表できていました。中には発表が苦手という参加者もいましたが、発表後は皆さんの表情から達成感が伝わってきます!

仮説通りだったこと、仮説と違う新たに発見したことなども具体的に紹介された素晴らしい内容で、福岡市動物園の方は感激していました!発表された皆さん、お疲れ様でした。発表後には各発表に対して、福岡市動物園の皆さん、中村さん、スタッフからコメントもいただきました。

今回の企画は、夏休みの自由研究にもぴったり!ということで参加者の皆さんにも大好評でした。動物や動物園に対する理解をさらに深め、今回のテーマに限らず、今後「探究」「研究」をする際のヒントを得られたのではと思います。参加者の皆さんには、今回の発表で終わりではなく、ぜひその先を調べてみるなど、これからも自分の中の「問い」を大切にして、日々の生活の中でも、探究していく科学的思考を大切にしてもらえたら嬉しいです。

▼ 参加者のポスターの内容はこちらでご覧いただけます。ぜひご覧ください。

皆さんからいただいた感想・メッセージの一部をご紹介します。

中村さんからのメッセージ

「皆さんそれぞれの着眼点が素晴らしく、その中で本やネットで調べたり、飼育員さんに聞いたりして、わかったことを良いかたちでまとめてくれていたと思います。研究というと大学などでの研究活動という学術的な印象があるかもしれませんが、自分なりに解決したい課題を見つけて、調査して、自分でわからない時は他の人に質問する、ツールを活用して調べるなどして、課題解決に向けて結論をまとめて他の人に伝えるというスキルは、きっと社会に出ても役立つはずです。これからもわからないことはどんどん調べたり質問したりして欲しいと思います。」

飼育担当職員の方からのメッセージ

「そんな角度から!と驚くほど皆さんの視点はとても鋭く、私たち飼育員にも新しい発見がありました。自分たちの仕事にも今後活かしていけたらと思います。」

「皆さんの研究のテーマの一覧を事前にいただいていて、自分でも考えてきましたが、皆さんならではの研究で予想と違ったことや初めて知ったこともあり、勉強になりました。素晴らしかったです。」

「同じ疑問でも展示方法と動物に着眼するかで調べ方が違っているなど、視点の違いが面白いと思いました。今回、皆さんが知りたいこと、これはなんでだろうと思うことを、私たち飼育係員が知られたことはとても良かったです。こういうことを紹介したら来園者の皆さんに関心を持ってもらえるかなとか、どうやったらわかりやすく伝えられるかな、もっと知ってほしいなということを常に考えているので、展示をする時の参考になりました。例えば、動物園では、オスメスの違いの特徴を紹介することは多いですが、こどもの時と大人の時の特徴で分けて紹介することがあまりないので、紹介する際にとり入れたいと思いました。」

動物情報館の方からのメッセージ

「皆さんの色んな視点が面白かったです。ひとつの動物に注目して掘り下げてみるのも面白いと思うし、似ているところがあるけどなんで違う種類なのかなと比較してみるのも面白いと思いますので、今回1種類について深く掘り下げてみて面白いなと思った人は、ぜひ次は違う動物と比べてみることにも挑戦してほしいなと思います。今回は研究のプロセスを学んで発表するところまで体験してもらいました。興味のあることを調べるのはきっととても楽しかったのではと思います。ぜひこれからも興味があることをどんどん詳しい人に聞いたり書籍を調べてみたりして、学ぶことを楽しむことをぜひ続けてもらえたらなと思います。」

参加者の感想(こどもたち)

-

「3年生のころの自由けんきゅうは動物や動物園のことをじゃなく物や食べ物にかんしてのぎもんをいっしょうけんめい考えていたけど、こん回、動物園のフィールドワークでぎもんを見つける時はこんなにもぎもんがうきあがってきたのでびっくりしました」

「ぎもんに思ったことについてくわしくしれた。」

「みんなのポスターがみれて発表できてよかった。」

「書くのが大へんでした。」

「動物園や科学館の人たちがいいところをいっぱいいってくれた。」

「私がしらべたいこといがいに他の子たちがしつもんして飼育員さんにいろいろおしえてもらえた。」

「発表は緊張したけど、ポスターにまとめたのが楽しかった!」

参加者の感想(保護者の方)

-

「物事に対して疑問に思うことが多いタイプですが今回のように深ぼりして調べたことは初めてでした。」

「ふだんの自由研究だったらすべてを自分で考えて実行しなければいけないのに、今回参加したことで、取り組み方、考え方、調べ方、本の準備、取材などすべての事を経験しやすく整えてもらえた事がとても幸せな事だと思いました。これをきっかけに自分の中にわいた疑問を調べて考えようと思うようになれたら良いなと思います。」

「皆さんいろいろな視点で発表されていて興味深かったです。」

「サポート体制がしっかりされておりワクワクした気持ちで取り組むことができました。」

「自由研究に悩んでいたので今回のイベントはとても参考になりました!」

「学校へ提出する自由研究は、今回の内容と別のテーマで始めから取り組みましたが、今回の体験があったおかげでスムーズに、自分で取り組むことができました。」

ご参加いただいた皆さま、福岡市動植物園の皆さま、ありがとうございました。

今回のワンアップは、これまで以上にリサーチと対話の時間をより多く確保することで「問いを深める」という体験に厚みを出して実施しました。科学館もまさに「より良いプログラムにしていくためにはどうしたら良いか」という「問い」に対して工夫し、日々探究・研究しています。今後の科学館のプログラムもお楽しみに!

ZooLab 動物園をもっと楽しく!

福岡市動植物園に行こう

皆さんは最近、福岡市動植物園を訪れましたか。

また、園内には「動物情報館 ZooLab」があるのはご存知ですか。

動物情報館ZooLabは、福岡市動植物園内にある、動物園をもっと楽しく、動物にもっと詳しくなれる情報や体験を提供する施設です。2018年に園内のエントランス複合施設に整備されました。

動物情報館 ZooLabってどんなところ?

動物園の楽しみ方が広がる

動物情報館ZooLab内には、2つの体験コーナーと 4つの体験ブース、どうぶつデスク、ライブラリーなどのコーナーがあり、福岡市動植物園を楽しくまわるための情報や動物たちに関する豆知識を知ることができます。最新のデジタル技術や映像を使った体験型の展示で楽しく動物のことを学ぶことができます。園内の本物の動物に会いにいくのがより楽しくなる、おすすめの展示コーナーです。

迫力の骨格標本

また、8体の骨格標本も展示されており、動物たちの体の仕組みも学ぶことができます。

大迫力の骨格標本、ぜひ近くでご覧ください。不思議に感じたことが出てきて調べ方がわからない時は、動物情報館のスタッフに話しかけてみると何かヒントがあるかもしれませんよ。

様々なイベントを開催

ワークショップや講座など楽しみながら動物に詳しくなることができる、もっと動物を知りたくなるイベントも定期的に開催されています。動物情報館は福岡市科学館のご近所さんです。まだ訪れたことがない方は、ぜひ足をお運びください!

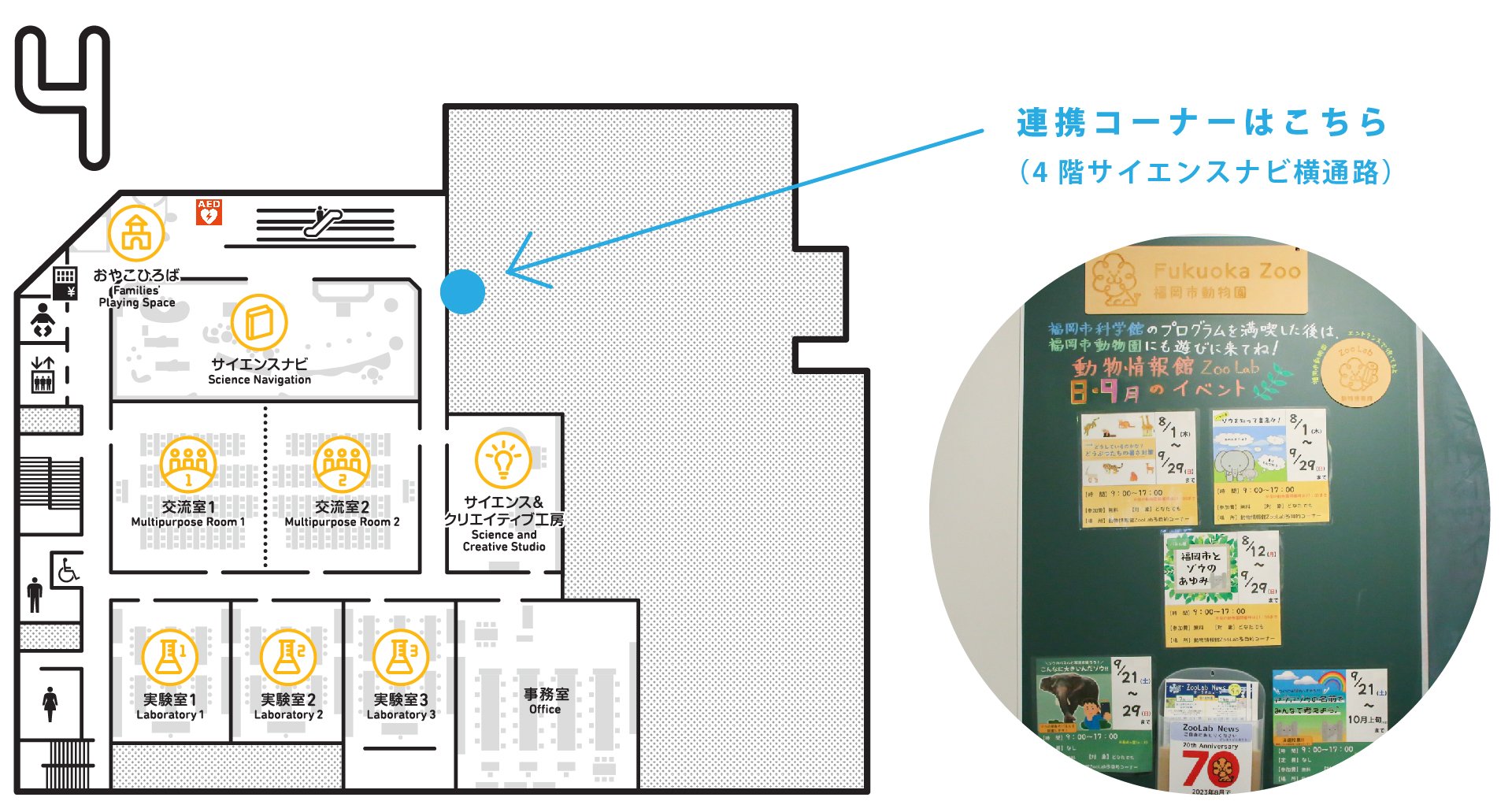

科学館内の連携コーナーのご案内

福岡市科学館4階サイエンスナビ横のボードには、福岡市動物園との連携コーナーとして、動物情報館 ZooLabのイベント情報を掲示しています。毎月のイベントが掲載された『ZooLab News』(チラシ)も置いていますので、ご来館の際はチェックしてみてください。