[レポート]ポスター展示「サイエンススポットまち歩きワンアップ〜動物情報館編〜」

動物園の「なぜ?」を、家族で調査・発表しました!

科学の楽しさは、普段の生活で見つけた小さな不思議を、いろいろな方法で調べたり、皆の前で発表したりすることで、また次の不思議や新たな「問い」に出会い、だんだん大きくなっていく疑問にチャレンジしていく過程にあるのかもしれません。

福岡市科学館では、2024年6月・7月に福岡市動植物園・動物情報館をフィールドに、研究のプロセスを体験する「サイエンススポットまち歩きワンアップ~動物情報館編~」を開催しました。参加者の皆さんが調査・発表したポスターは福岡市動植物園 動物情報館 ZooLabと福岡市科学館にて展示しました。皆さんの発表ポスターと、ナビゲーターの中村佳史さん(株式会社HUMIコンサルティング)と、福岡市動植物園 動物情報館 ZooLabスタッフの皆さん、福岡市科学館スタッフからのコメントをご紹介します。

研究・発表ポスター

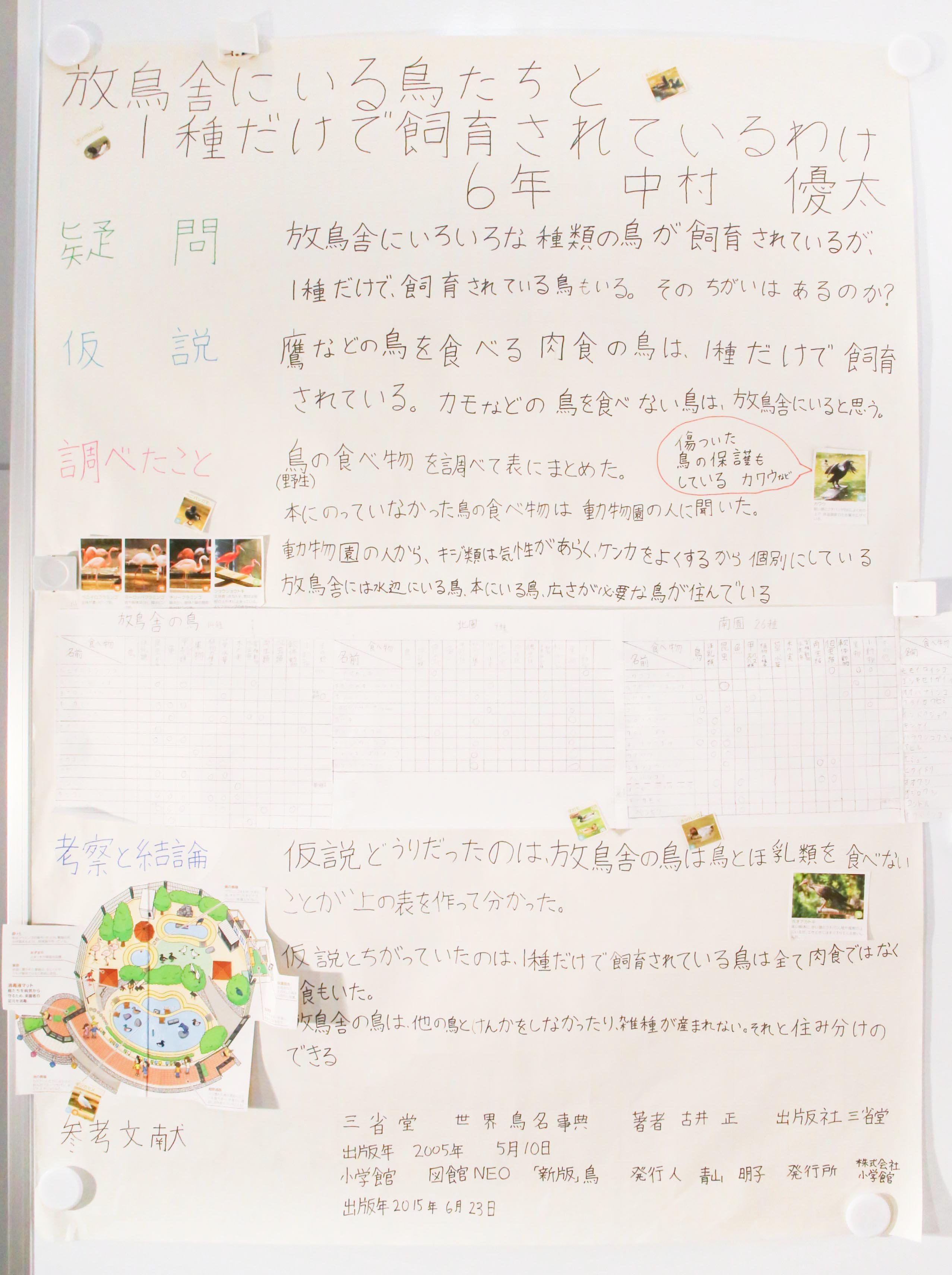

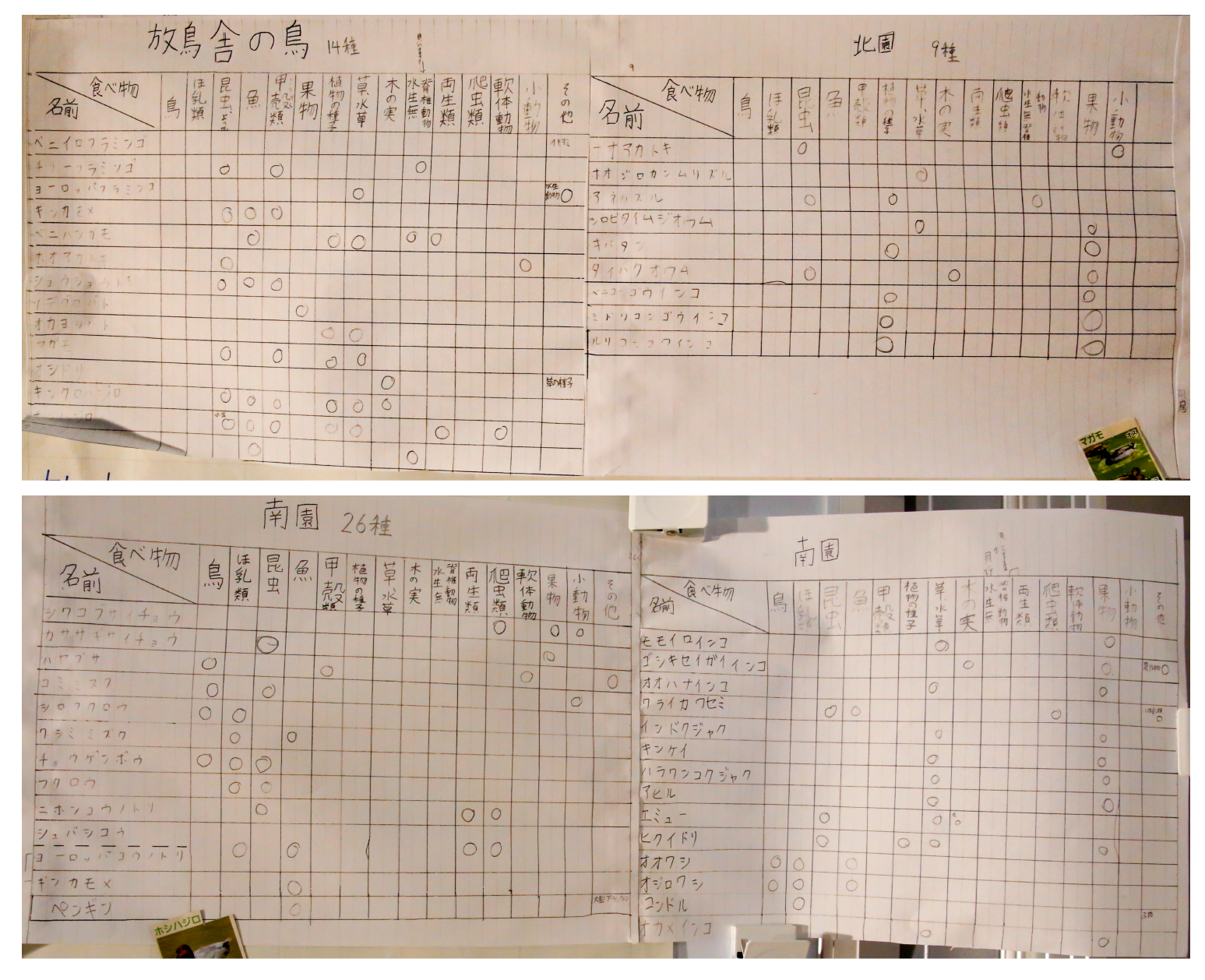

1 放鳥舎にいる鳥たちと1種だけで飼育されているわけ

中村優太さんの研究

中村佳史さんのコメント

動物園の "常連さん" らしい、とてもユニークな視点でした。放鳥舎で飼育されている鳥類と、1種類ずつ飼育されている鳥類との違いを、肉食かそうでないかで分けているのでは?という仮説に対して、動物園にいる鳥類について一つひとつエサを調べて表にまとめたのは、非常に素晴らしい探究成果でした。是非また "常連さん" ならではの視点での探究成果を期待しています!

動物情報館 ZooLab 白水さんのコメント

やはり福岡市動物園に何度も足を運んでいる、ゆうた君ならではの問いと仮説の立て方に感服しました。また、なんといっても福岡市動物園に暮らす鳥類全ての食べ物を表にまとめ上げる行動力と集中力にも驚きました!さらに放鳥舎、南園、北園と3グループで分かりやすくまとめられていて素晴らしかったです。沢山の動物園に足を運んでいるゆうた君には他の園の鳥類の飼育の仕方にも注目して調べてみてほしいです!

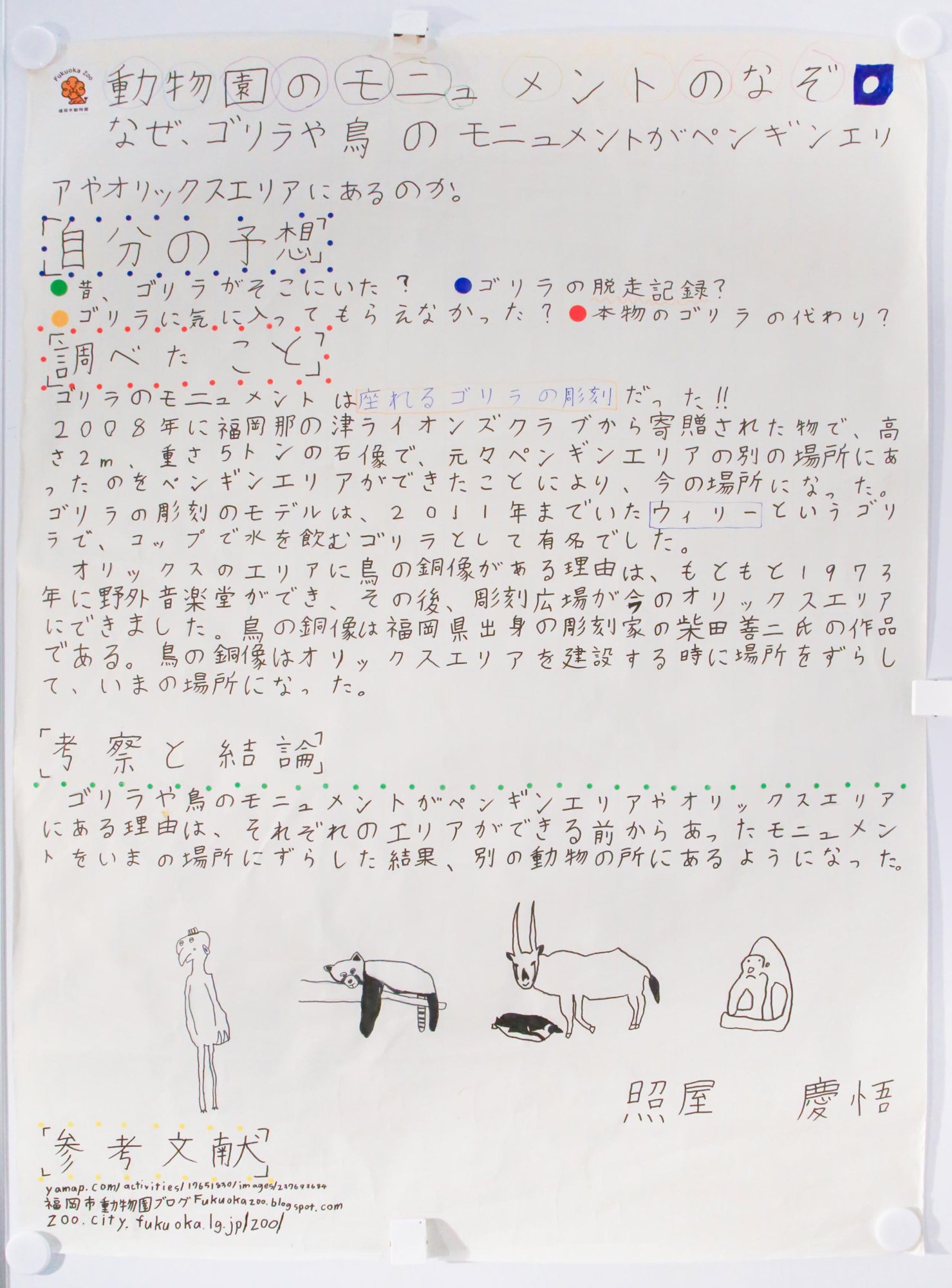

2 動物園のモニュメントのなぞ

照屋慶悟さんの研究

中村佳史さんのコメント

動物園の探究で、モニュメントに着眼したのはさすがです!普段なら見過ごしがちな、あるいは風景に馴染んでいるモノが、その土地の歴史や、その場所ならではのコトを伝えてくれていることはしばしばです。今回は動物園という施設のなかでしたが、今度は是非、自分の住んでいる街、通っている学校のまわりなどで、いつも目には入っていたけど「コレって何?」を探してみてください!

動物情報館 ZooLab 中島さんのコメント

私が驚いたことは、そこが気になるの!?と思った研究テーマです。動物園で気になることが、動物や檻のことでもないモニュメントだったのが私にはない着眼点だなと思いました!今回、調べる途中で情報が少ないと思うこともあったと思いますが、情報が少ないということは他の人が気にしていないということでもあります。誰も気にしないことに着目できるのは素敵なことだと思うので、その感性を大事にこれからもどんどん気になったことを調べていって欲しいです!

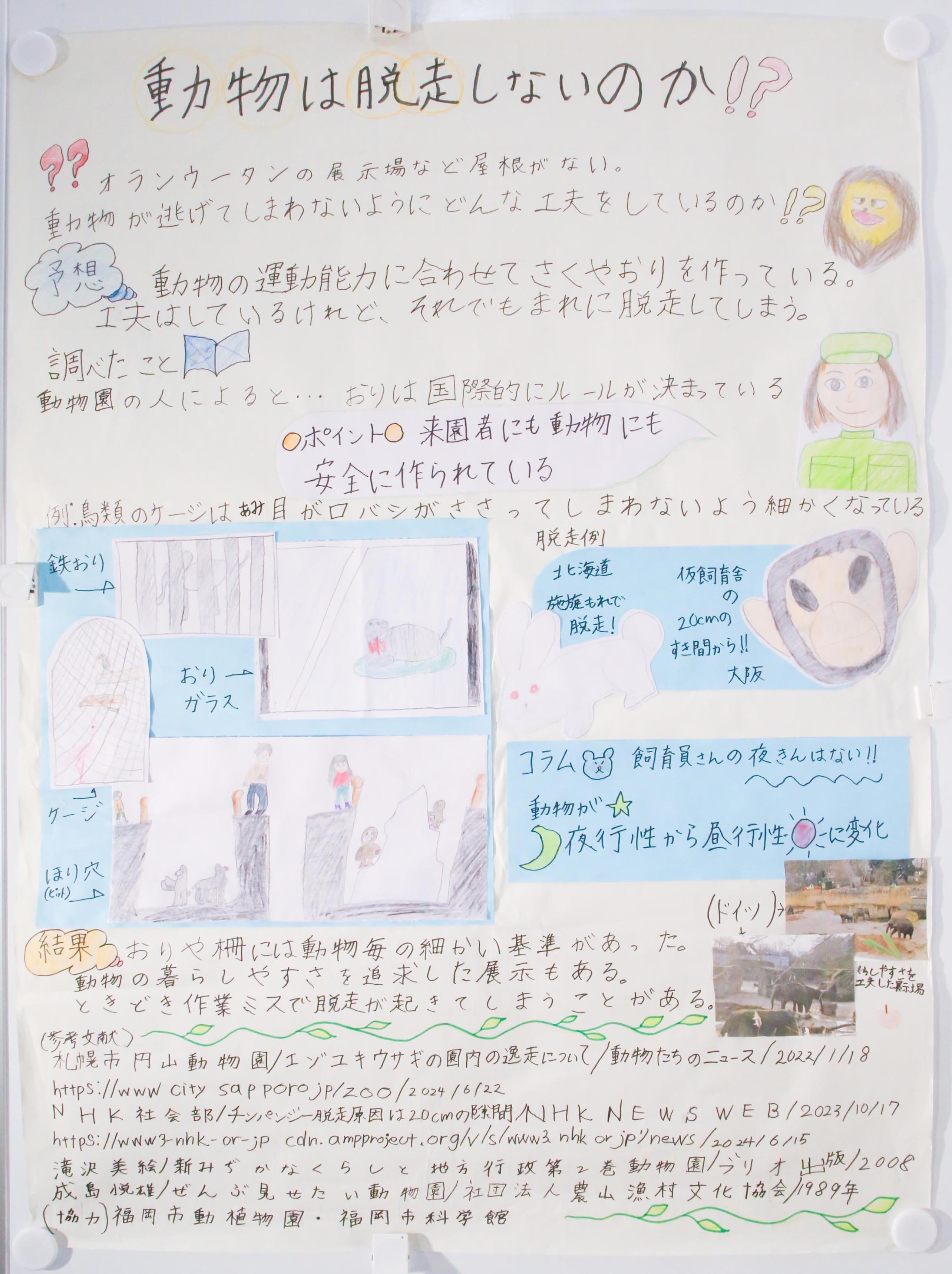

3 動物は脱走しないのか!?

ショートスネークさんの研究

中村佳史さんのコメント

動物園を観察するなかで、動物そのものではなく、動物が過ごしている檻に着眼したのがユニークで素晴らしいです。屋根の有る無しから、檻について調査し、結果、檻には国際的ルールがあって、細かい基準があることを突き止めました。そういう視点で、別の動物園を見てみるのも楽しそうです。もしかすると水族館の水槽にも同じような基準があるのかな?

動物情報館 ZooLab 松藤さんのコメント

展示場の屋根がないものがあるけど、屋根がなくて脱走しないの?という問い、ショートスネークさんの鋭い着眼点に感服です。また、予想の中で「動物の運動能力との関連性」に発想が結びつくことに驚きました。飼育のプロに尋ねたことで、予想通り、動物の能力や、さらに安全面を考えた国際的なルールがあることを知り、オリの具体例を探したりと問いが深まる様子も素晴らしかったです!ぜひ、ショートスネークさんには動物園でどんな展示を見てみたいか、それは実現可能か?を考えてみてもらいたいです!

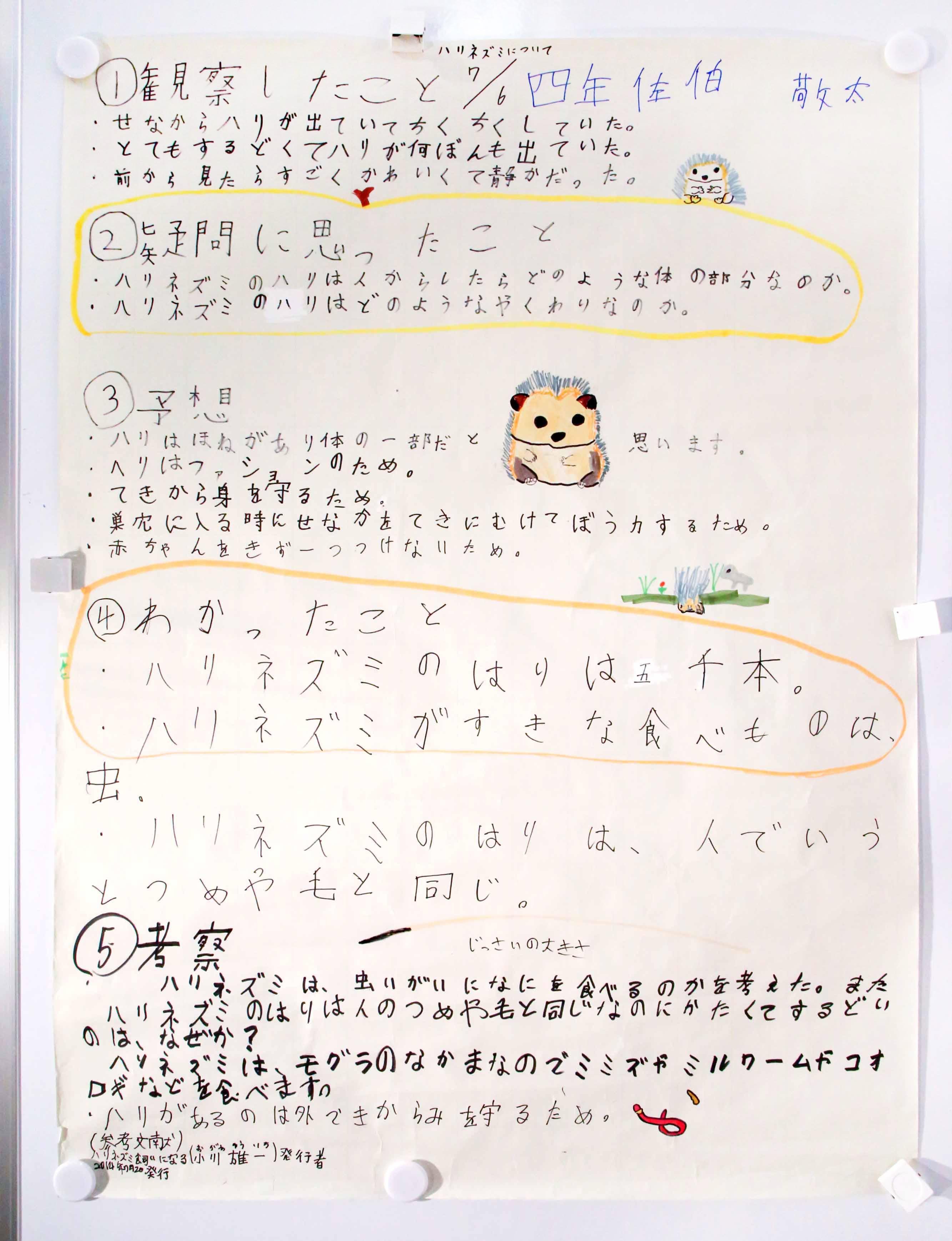

4 ハリネズミについて

佐伯敬太さんの研究

中村佳史さんのコメント

まず、ハリネズミ(実際はヤマアラシだったかな?)をきちんと観察していることが良いです。探究や研究の最初は、気になったことをまずじっくり観察することが重要で、敬太さんもそこから疑問がきちんと立てられました。ハリネズミのはりがどうしてするどく固くなったのか、今回の探究で生まれた新たな「問い」にもチャレンジしてみてください!

福岡市科学館 坂部のコメント

福岡市動物園でヤマアラシを観察して気になったことから、似ているハリネズミのことも調べることになったようですね。一生懸命、本を読んで調べたことが伝わりました。敬太さんの発表を聞いて、私もヤマアラシとハリネズミについて調べてみたくなりました。調べていて出た疑問も、ぜひ引き続き調べてみてください。わかったことが増えてからもう一度ヤマアラシを観察すると、次の発見があるかもしれません。また動物園で"にくまん"と"リンツ"に会いに行ってみてください。

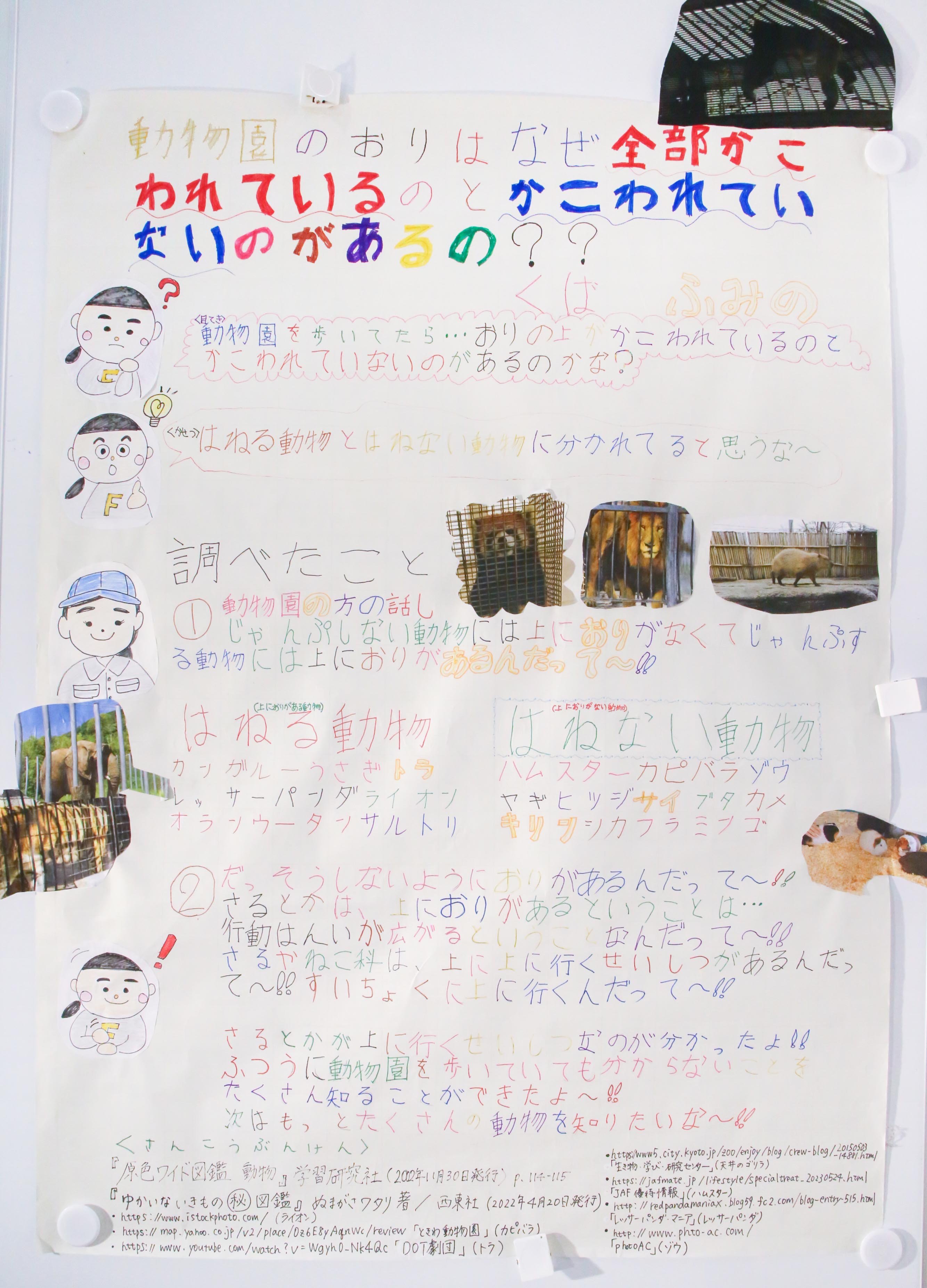

5 動物園のおりはなぜ 全部かこわれている のと かこわれていない のがあるの??

くばふみのさんの研究

中村佳史さんのコメント

檻の天井があるかないかを、動物の跳躍力(ジャンプ力)の違いに着目し、参考文献や参照したサイトも多く、丁寧に調べられました。はねる動物とはねない動物を整理してみて、サルやネコ科の動物が上に上に行く習性であることも発見できました。今回の調査をきっかけに他の動物についてもいろいろ調べてみてくださいね!

福岡市科学館 坂部のコメント

おりの形がちがいによく気が付きましたね!似ているものを比べたり、「もしも○○だったら?」と考えたりすることは、とても大切です。結果は見事予想した通りでしたが、調べていく内に他にも動物の動き方を知ることができたようですね。ふみのさんがわかったことや、なるほどと思ったことを自分の言葉で伝えているポスターと発表がとてもすてきでした。今後も気になった動物のことをどんどん調べて、周りの人に伝えてください。

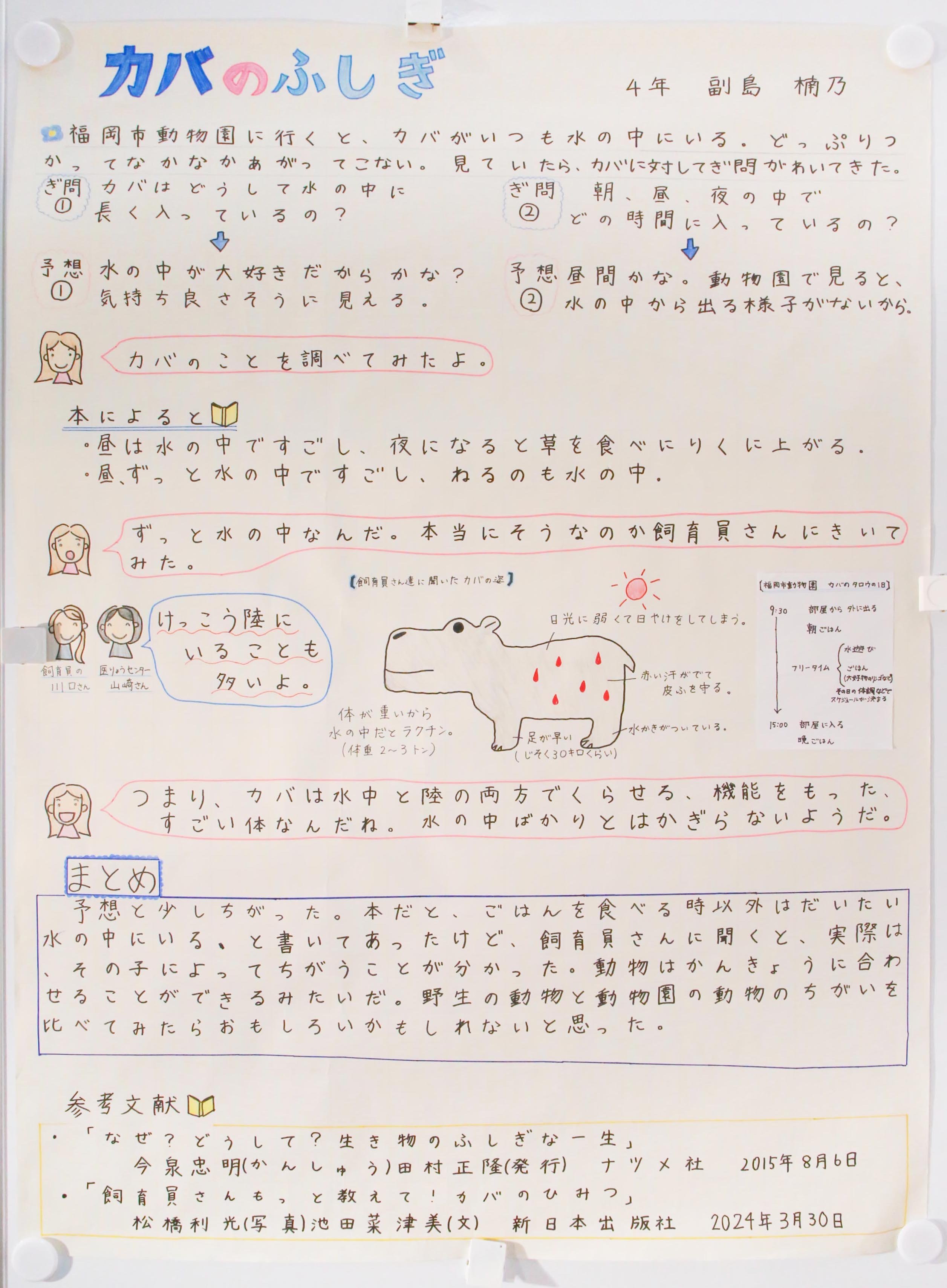

6 カバのふしぎ

副島楠乃さんの研究

中村佳史さんのコメント

興味が沸いたカバについて、なかなか自らあがってこないことを、一つだけではなく二つの切り口から解き明かしたのが、まず良かったです。そして本で調べて「分かった」と留めず、きちんと専門の人=今回は飼育員さんに聞いてみて、実は本に書かれていたことだけではないという発見につなげたのはとても素晴らしいです。これからもすぐに「分かった」と思わず、本当かな?とか、他にないのかな?と次々に「?」を立てていってください。

動物情報館 ZooLab 松藤さんのコメント

感心した点は本から得た知識だけではなく、飼育のプロの「生の声」まで突き詰めているところ。結果、「野生のカバ」と「飼育下のカバ」の違いから動物の環境適応能力に気がつきました。さらに、まとめの中で「予想とは少し違った」と書けている点も大変気持ちが良いです。研究は予想と検証を繰り返して進んでいくものなので、楠乃さんには研究者の才能があるのではと期待せずにはいられません!「次は...」と新たな興味が生まれていることも嬉しい限り!ぜひまた動物に関する疑問を尋ねに来てね!

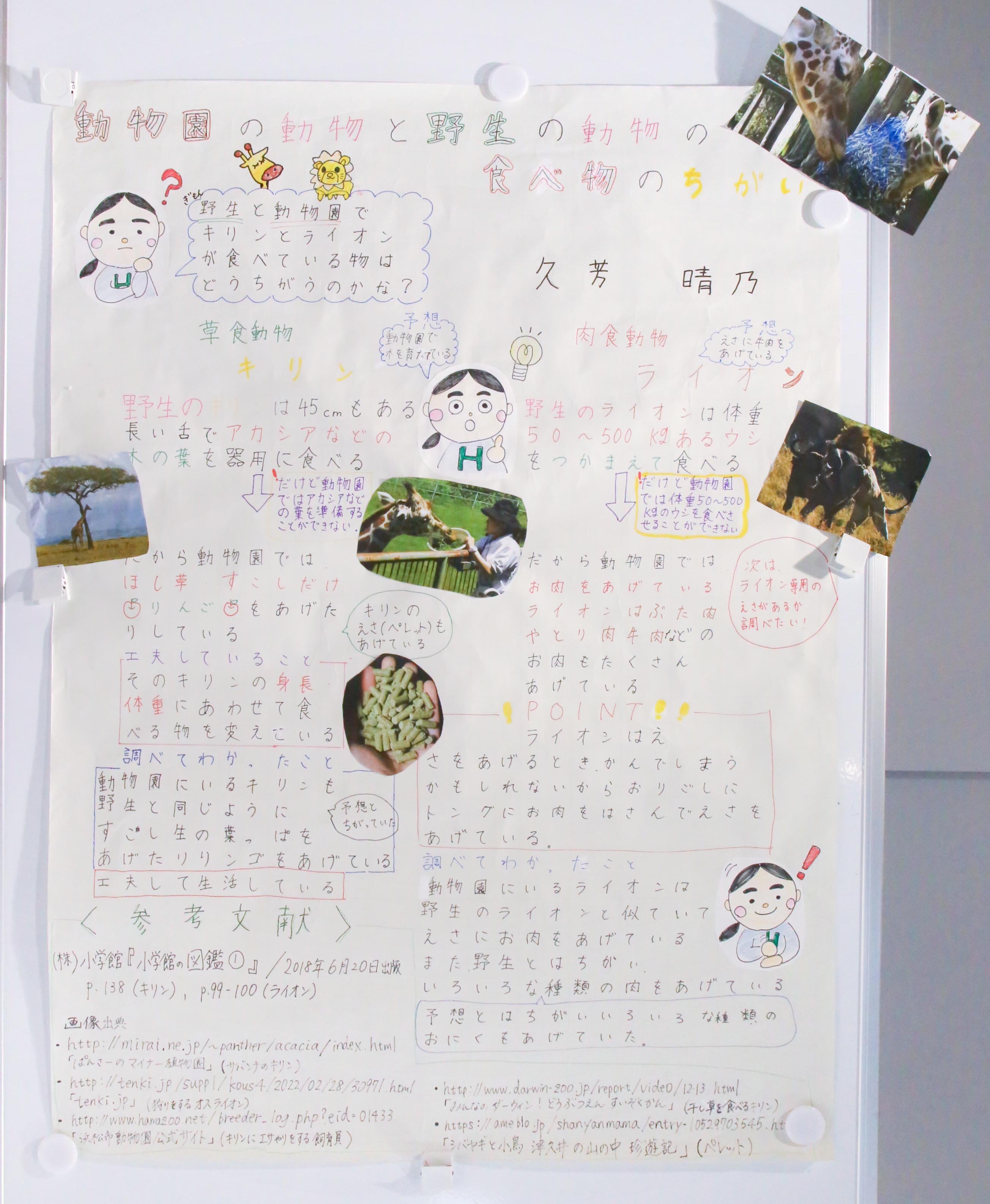

7 動物園の動物と野生の動物の食べ物のちがい

久芳晴乃さんの研究

中村佳史さんのコメント

動物園と野生の動物の違いについて調べるにあたり、草食動物と肉食動物に分類し、かつキリンとライオンという具体例を出して比較した手法が素晴らしいです。仮説と「ちがって」いたところに、動物園での飼育ならではの工夫が見えましたね!次に調べたいこと、ライオン専用のエサがあるかについて、また動物園や科学館に通って、調べてみてください!

動物情報館 ZooLab 大平さんのコメント

テーマが大きく、進めるのが大変かなと思いましたが、左右で比較しながら上手にまとめられていて驚きました!動物ごとのエサの違いだけでなく、飼育と野生での違いは?なぜ違うの?と次々に興味が膨らんでいったことが伝わってきました。1つの問いに対し、いくつも切口を探せるのはとても凄いことで大切だと思います!どうしたら分かりやすく伝わるのか工夫がたくさん詰まったポスターと発表でした。これからも色んな角度から興味を膨らませてみて欲しいです!

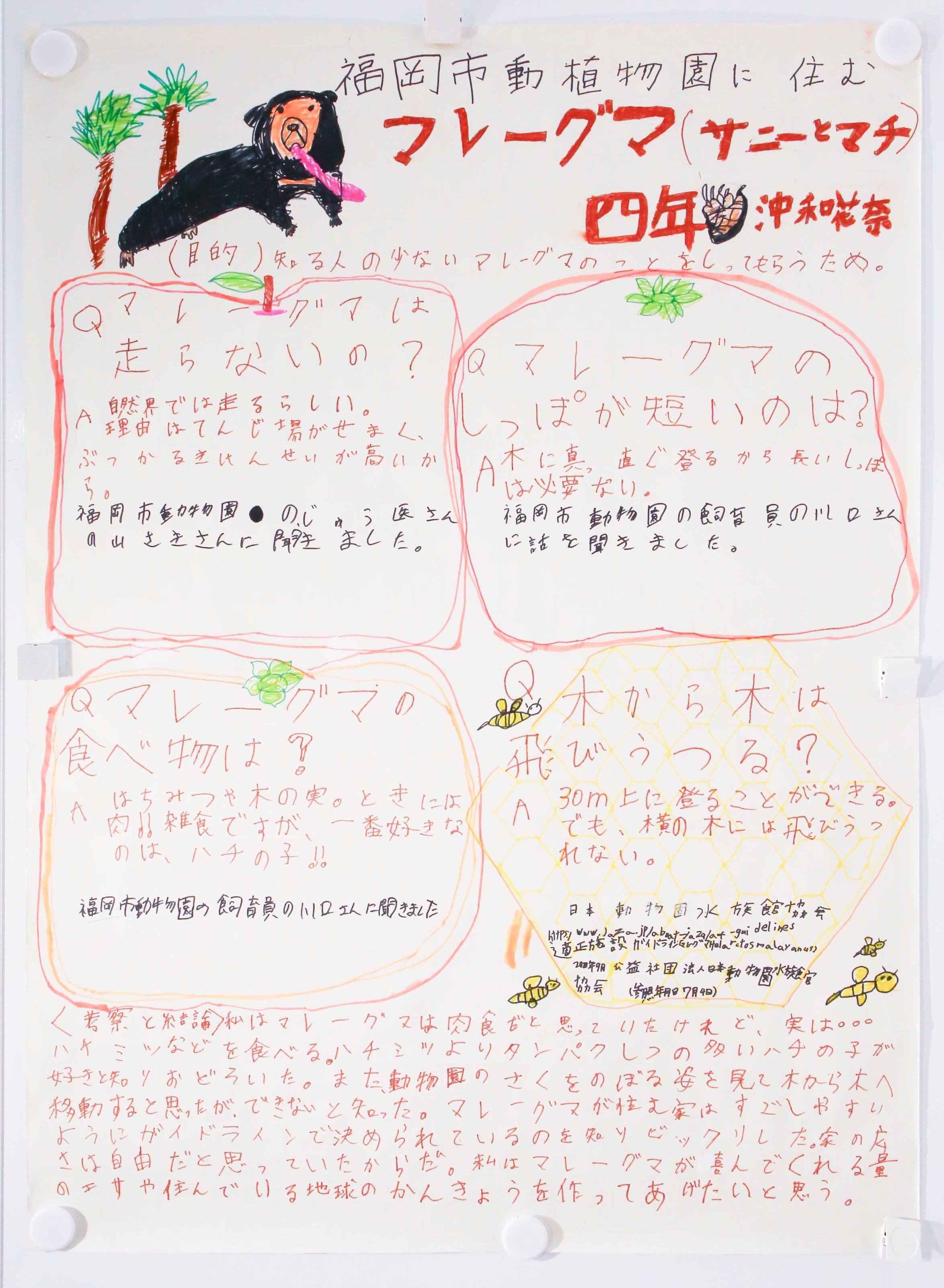

8 福岡市動植物園に住むマレーグマ(サニーとマチ)

沖和花奈さんの研究

中村佳史さんのコメント

「マレーグマのことをもっと知ってもらいたい」という、他者に自分が興味を持っているモノ・コトを伝えたいという探究のの目的が良いですね。そして、マレーグマを知ってもらううえで、どんな切り口があるかを4つの視点で整理して、マレーグマの生態の特徴をきちんと伝えられています。飼育員さんに取材することで、肉食だと思っていたけど実は...と、新しい発見もありました。調査をして新しい発見につながる探究をこれからも続けてください!

動物情報館 ZooLab 白水さんのコメント

マレーグマについて知ってもらいたい!という問いの目的やマレーグマのためになる行動をしたいという思いから、わかなさんの優しさとマレーグマへの愛が伝わってきました。また、一つだけでなく沢山の問いを発見し、それらを全て調べ上げてまとめたことに感服です。福岡市動植物園には「ツキノワグマ」というクマもいますのでぜひ、今回の問いを比べてみたり新たな問いを沢山見つけてもらいたいです!

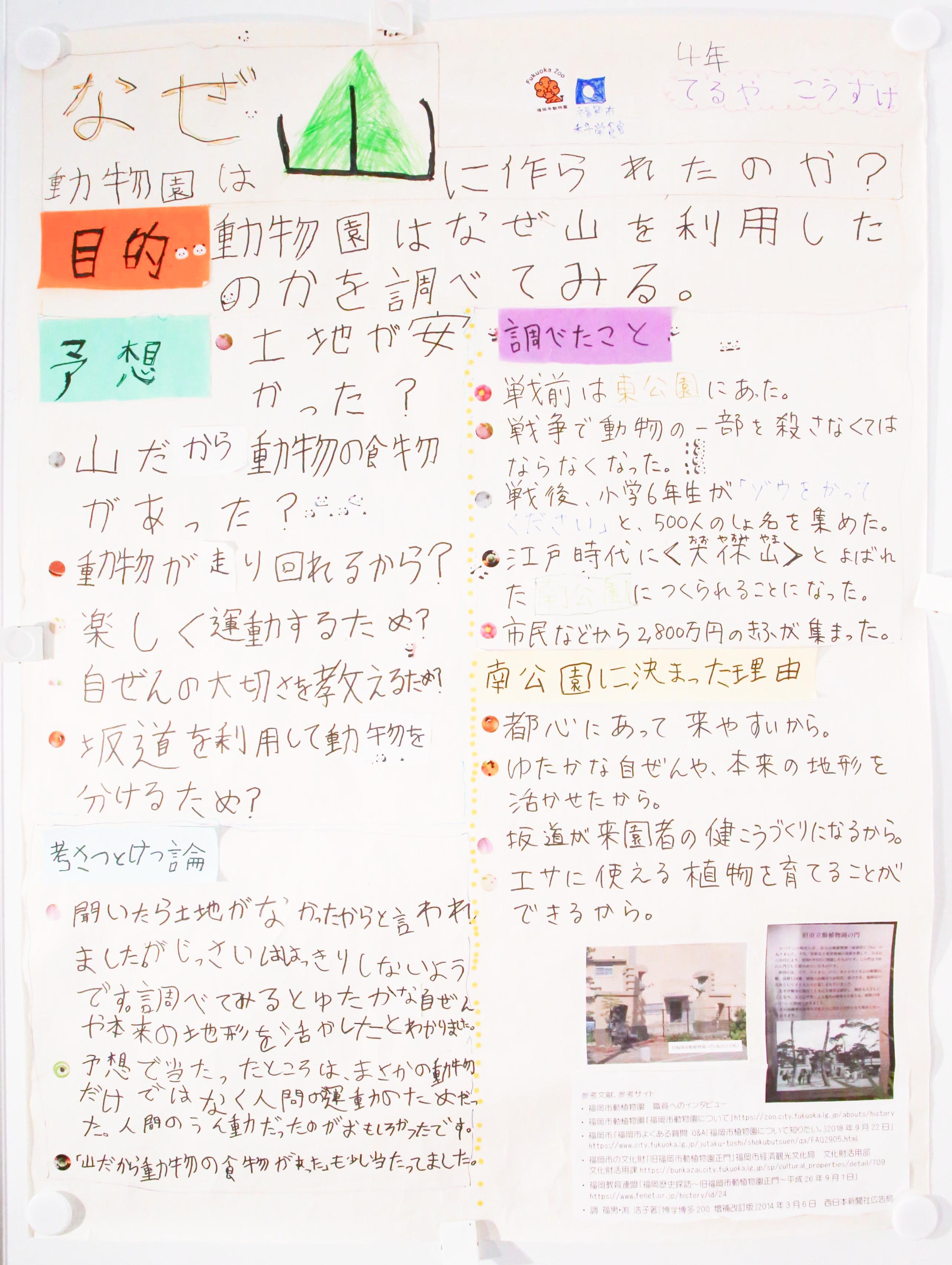

9 なぜ動物園は山につくられたのか?

てるやこうすけさんの研究

中村佳史さんのコメント

動物ではなく、動物園そのものに着眼したのがとてもユニークでした。そしてさまざまな予想=仮説を立ててみたのも良かったです。結果、動物園の歴史がきちんと整理できましたし、山に造られたメリットも分かりました。まだまだ細かい部分でよくわからなかったことも残ったと思いますので、継続して調べてみて、また発見したことがあったら教えてくださいね!

福岡市科学館 藤瀬のコメント

こうすけさんの動物園の場所への疑問に驚きました。昔の環境と今の環境の違いを比べるなどの着目点も興味深いですね。動物園には莫大な費用だけでなく、広大な土地、豊かな自然が必要であること、さらに地形も考え、植物を育てる環境など動物のためにできる事を考えていく事も大事ですね。「何のために?」という視点をこれからもたくさん見つけてください。「人間の運動のために...」という答え。人間も動物ですね!

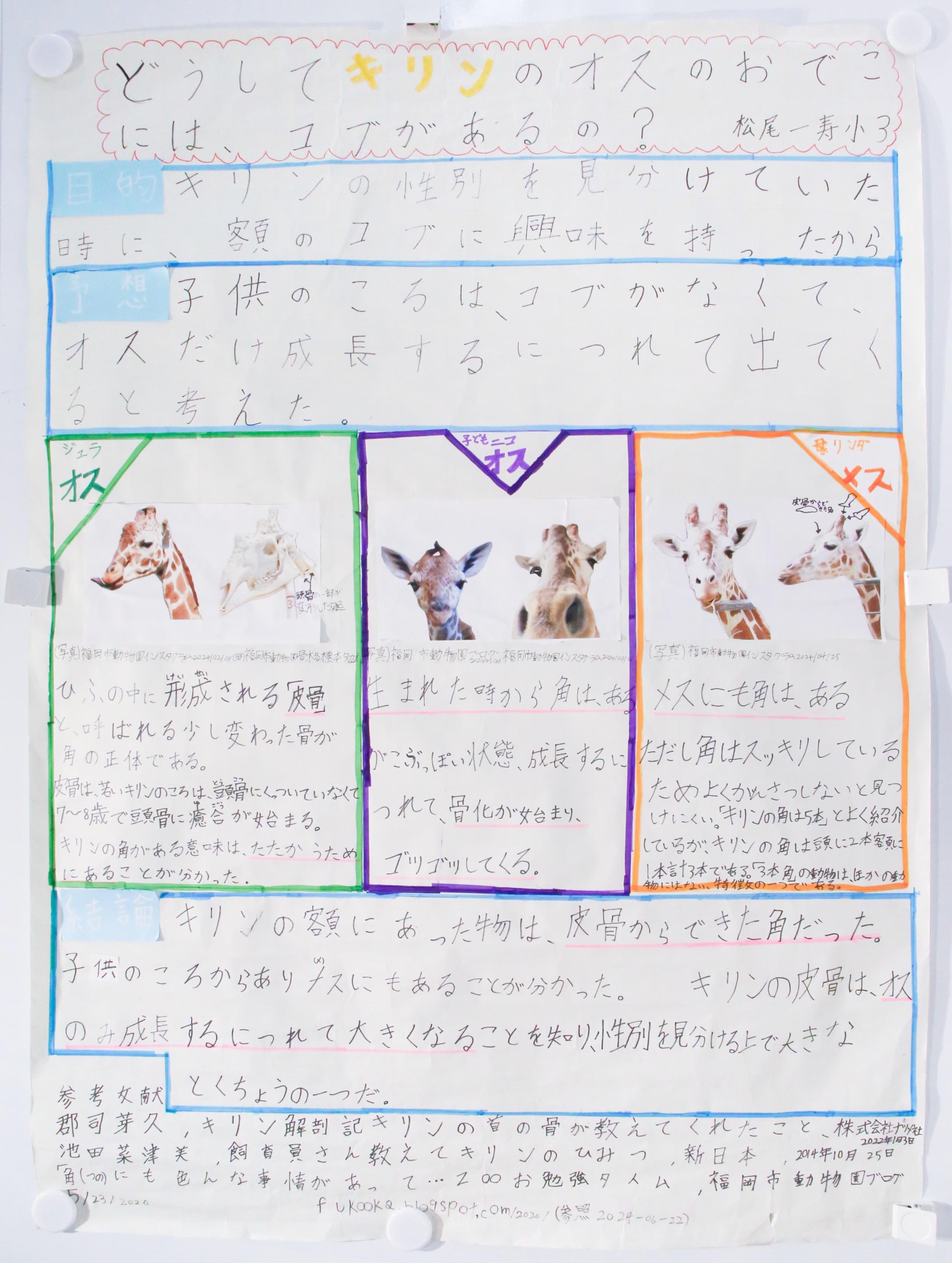

10 どうしてキリンのオスのおでこには、コブがあるの?

松尾一寿さんの研究

中村佳史さんのコメント

かずとしさんがキリンをじっくり観察していたからこそ生まれた「?」を出発点に、オスとメス、さらにそのこどものときという3つのパターンで比較しながら考察できているところが素晴らしいです。調査の結果、メスにも角がある!という発見があり、角が実は「皮骨」だったという専門的な知識にも結びつきました。「問い」と「調査」を繰り返していくことで、さまざまな発見があります。これからも「?」をたくさん見つけてください!

福岡市科学館 藤瀬のコメント

多くの特徴をもつキリンの「コブ」への着目。オスとメスの比較、幼少期から成長期への変化などをわかりやすくまとめてあります。「コブ」は「角(皮骨)」だったこと、オスの角は「たたかうため」にあるなど、さまざまな「角情報」が書かれて、読み手も「そうなのか」と納得しました。参考文献の著者 郡司芽久先生は2021年10月に「キリンのツノは何本あるの?」のサイエンスカフェを開催されました。今回をきっかけに様々な「疑問」を解決し、また新たな「疑問」が生まれることの楽しさを広げてください。

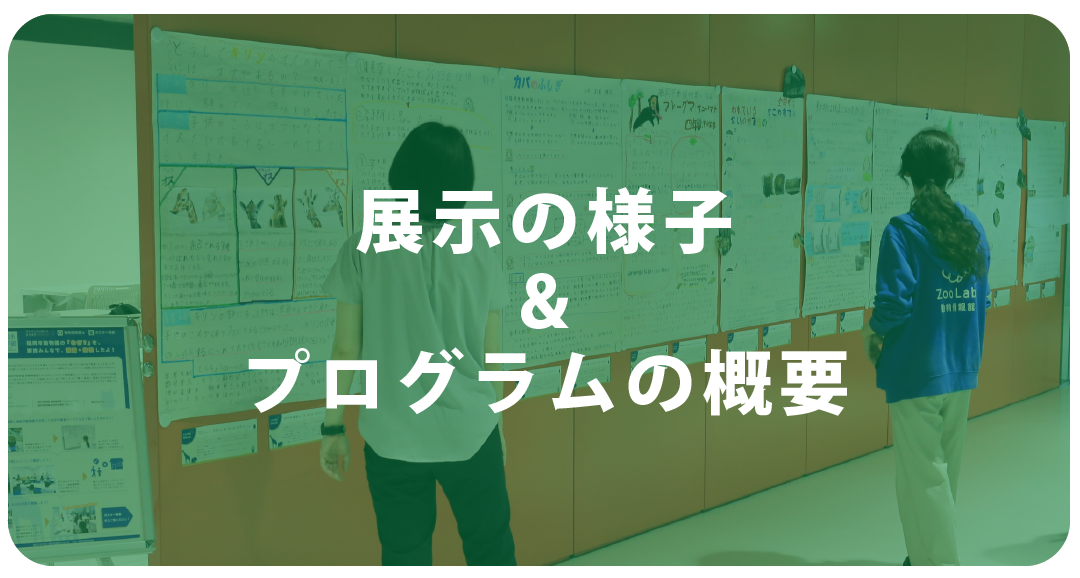

ポスター展示

参加者の発表ポスターは、福岡市動植物園 動物情報館 ZooLabと福岡市科学館4階サイエンスナビにて展示を行い、多くの方にご覧いただきました。ご覧いただいた方からは、「夏休みの自由研究のヒントになりました。」「皆さん様々な視点で調べられていて素晴らしいですね!」などのお声をいただきました。

ポスター展示の概要

- タイトル

-

-

「サイエンススポットまち歩きワンアップ~動物情報館編~」ポスター展示

- 日時

-

① 2024年7月20日(土)~2024年7月31日(水) 9:00~17:00

※入園は16:30まで② 2024年8月3日(土)~2024年8月18日(日) 9:30~21:30

※最終日の8月18日(日)は18:00までの展示

- 料金

-

無料

※ ①は、福岡市動植物園 動物情報館 ZooLab内での展示のため、福岡市動植物園の入園券をお持ちの方のみ対象。