[レポート]「プラネタリウム100周年」×「すばる望遠鏡25周年」記念 全国一斉オンライン講演会

日本全国のプラネタリウム館をつなぐ全国一斉中継イベント

マウナケアの星空中継とハワイ観測所長によるライブ講演を開催しました!

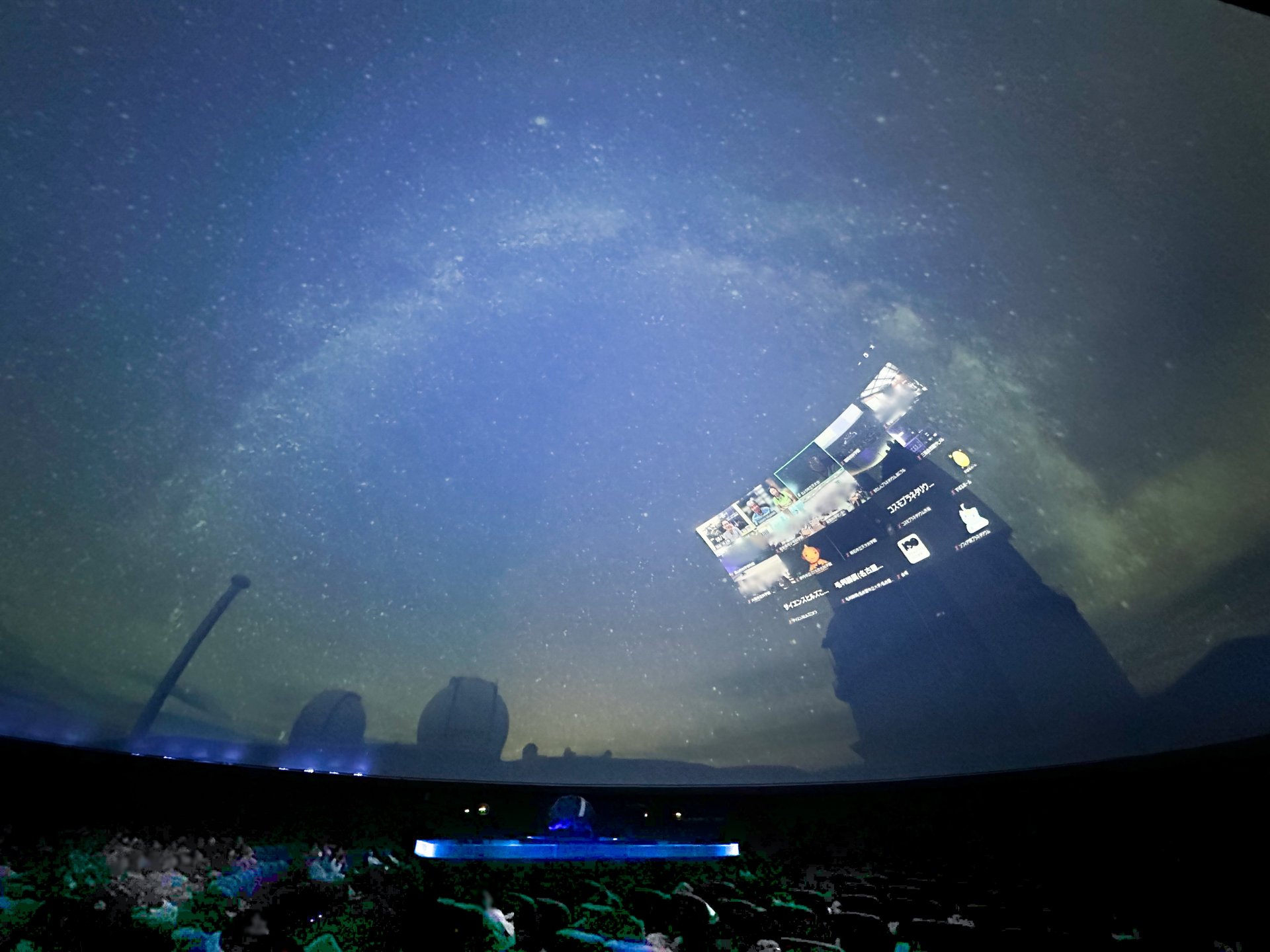

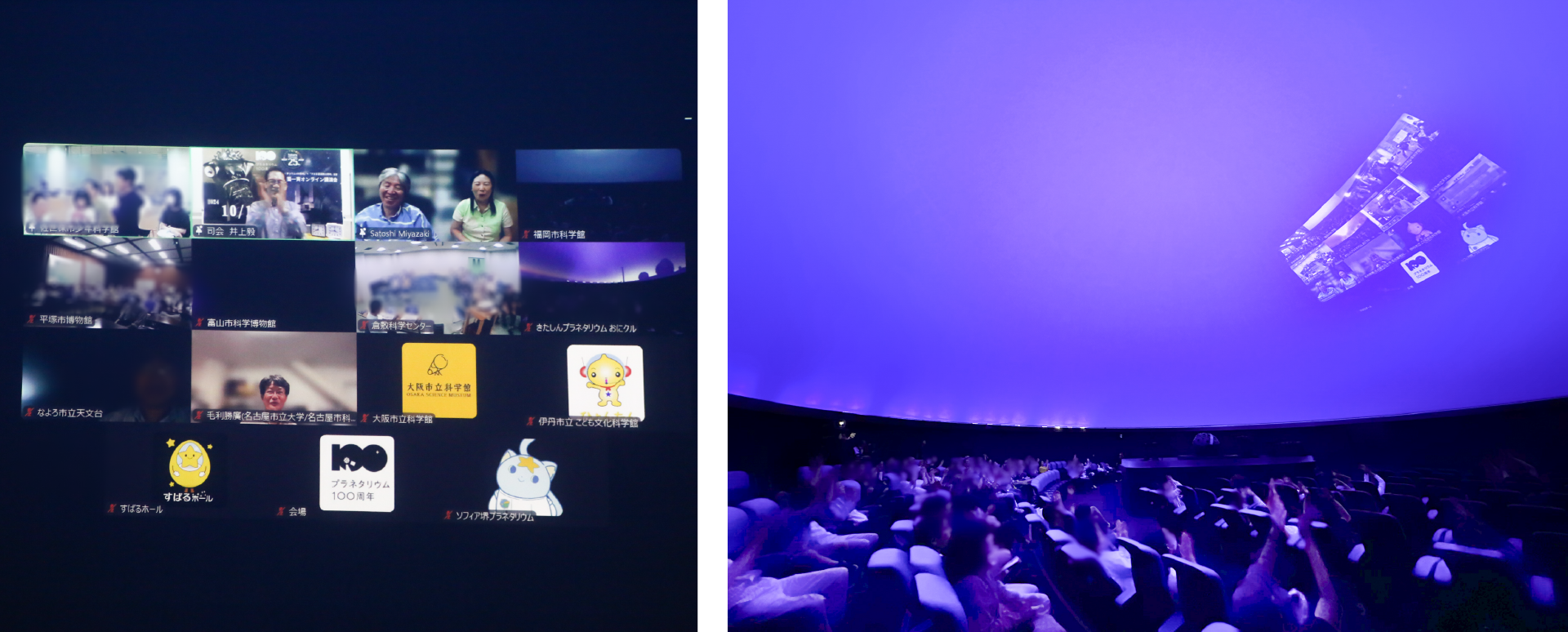

2024年10月19日(土)に、日本全国のプラネタリウム館と国立天文台 ハワイ観測所をつなぐ全国一斉イベント「プラネタリウム100周年」×「すばる望遠鏡25周年」記念 全国一斉オンライン講演会 を福岡市科学館6階ドームシアター(プラネタリウム)で開催しました。皆様と一緒にプラネタリウム100周年とすばる望遠鏡25周年をお祝いした当日のイベントの様子を一部ご紹介します。

全国のプラネタリウム館から25施設が参加

今回、日本全国のプラネタリウム館から25施設もの参加がありました!「すばる望遠鏡25周年で25施設参加という大変おめでたいお話です」と司会のプラネタリウム100周年事業(日本プラネタリウム協議会)実行委員長・明石市立天文科学館 館長 井上毅氏。

すばる望遠鏡の歩み

はじめに「進化を続けるすばる望遠鏡 - 25年の歩みとその先へ -」動画上映が行われました。

1999年1月にハワイ島マウナケア山頂域で初観測(ファーストライト)を行い、 2024年に25周年を迎えたすばる望遠鏡。

私たちが暮らす、現在の宇宙は、銀河、恒星、惑星といった様々な階層からなる豊かな構造を持ち、その中で生命が育まれています。こうした豊かな世界はどのようにして生まれ進化してきたのか。さらにこれからの宇宙はどうなっていくのか。すばる望遠鏡は、その広い視野を強みに、星空を広く深く見渡し、宇宙の構造の起源に迫っています。

すばる望遠鏡は、口径8.2メートルという世界最大級の1枚鏡と多彩な観測装置を組み合わせ、遠方銀河の発見や太陽系外惑星の直接撮像など、数々の観測成果を生み出してきました。そんなすばる望遠鏡の開発等の道すじや開発への想いが紹介された動画上映で、宮﨑氏の講演を前に胸が高鳴ります。

ハワイの星空

動画上映後は、進行役の井上氏の解説とともに、この日のハワイの星空散歩の時間。ハワイ中継の前に、まずはプラネタリウム投映機が映し出すハワイの星空を会場の皆様にお楽しみいただきました。天の川、夏の大三角、宵の明星の金星など見慣れた星空の景色の中、日本と比べてずっと低い位置で輝く北極星を見ることができ、普段の福岡の星空と異なる星空が広がっていました。

ちなみに、皆さんは「すばる望遠鏡」の名前の由来をご存知ですか。

国立天文台で建設が始まった1991年、望遠鏡の愛称の公募が行われました。「すばる」はその際に選ばれた名前です。「すばる」はプレアデス星団の日本名。清少納言の随筆『枕草子』には「星はすばる。ひこぼし。ゆふづつ。...」と記されています。

(こちらは、最後の質問タイムで参加者のお子さまからいただいた質問のひとつでした。)

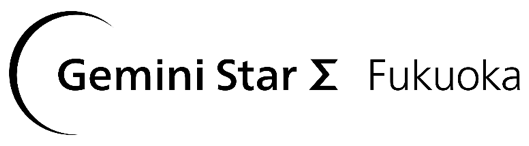

プラネタリウム投映機での星空投映でハワイの星空のイメージを共有できたところで、全天周スクリーンに映し出されたのは、事前に撮影されたハワイの空の全天周映像。

すばる望遠鏡は、富士山よりも高い、標高4,200mのマウナケア山頂域にあります。気圧は平地の3分の2。地上の天候システムに影響されない高さにあるため、快晴の日が多く乾燥しており、天体観測に最適な場所のひとつとして知られています。ハワイの空に包まれるような感覚とともに、山頂域の様子や月に照らされたすばる望遠鏡の映像を見ることができました。

次に映し出されたのは、すばる望遠鏡に特設されたカメラから届けられたライブ映像。

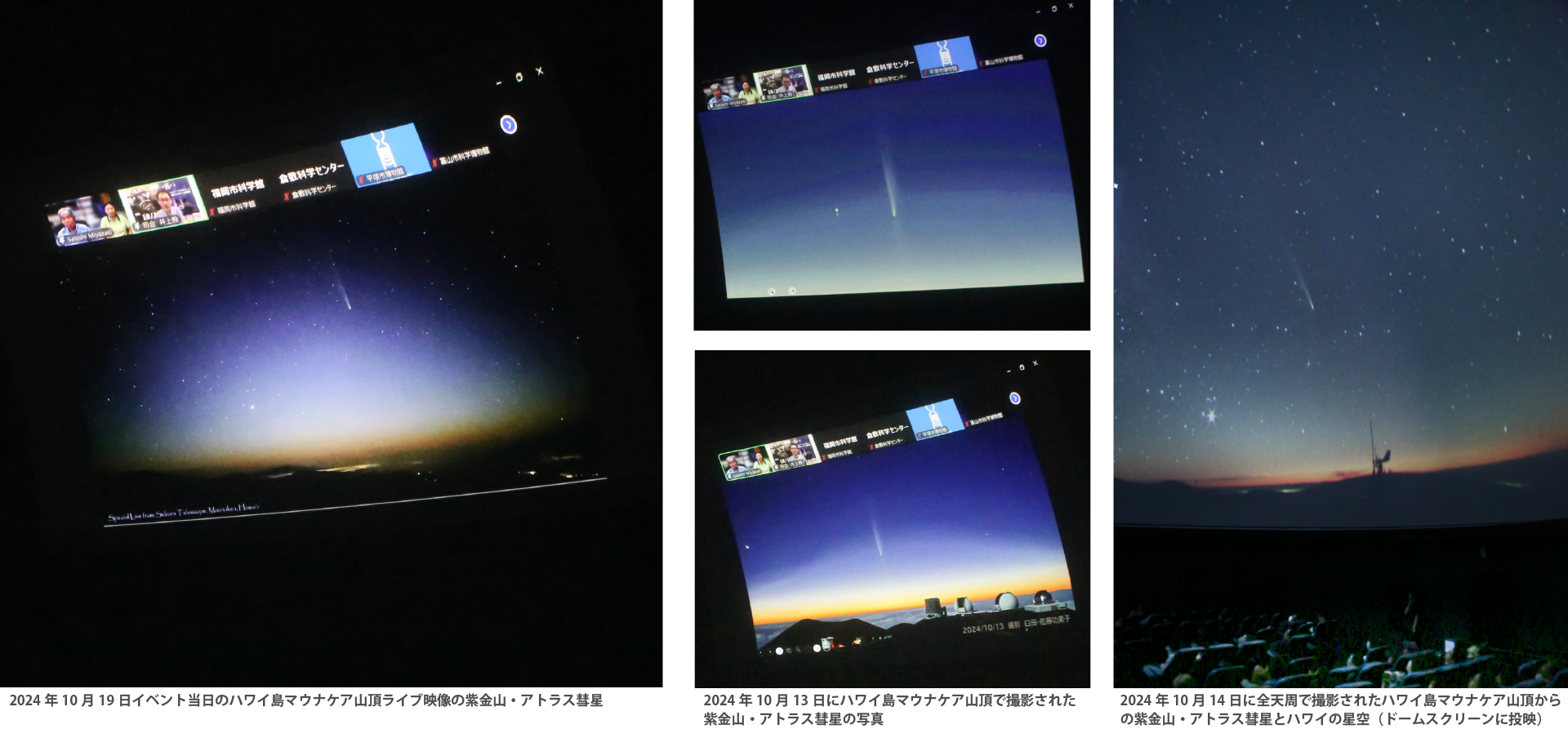

幸運にも話題の「紫金山・アトラス彗星」を見ることができ、会場からは歓声が!

星空のもと "つながり" を感じられる、中継イベントらしい胸が躍る瞬間でした。

現地では、昼間はあいにくの天気だったとのことですが、イベント時には天空一点に雲を認めずという空模様。長く広がった彗星の尾まで見ることができ、遠く離れた福岡からもハワイの星空を楽しむことができました。

映像のほか、すばる望遠鏡と紫金山・アトラス彗星が一緒に収められた美しい写真も紹介されました。

国立天文台のホームページでも公開されています。

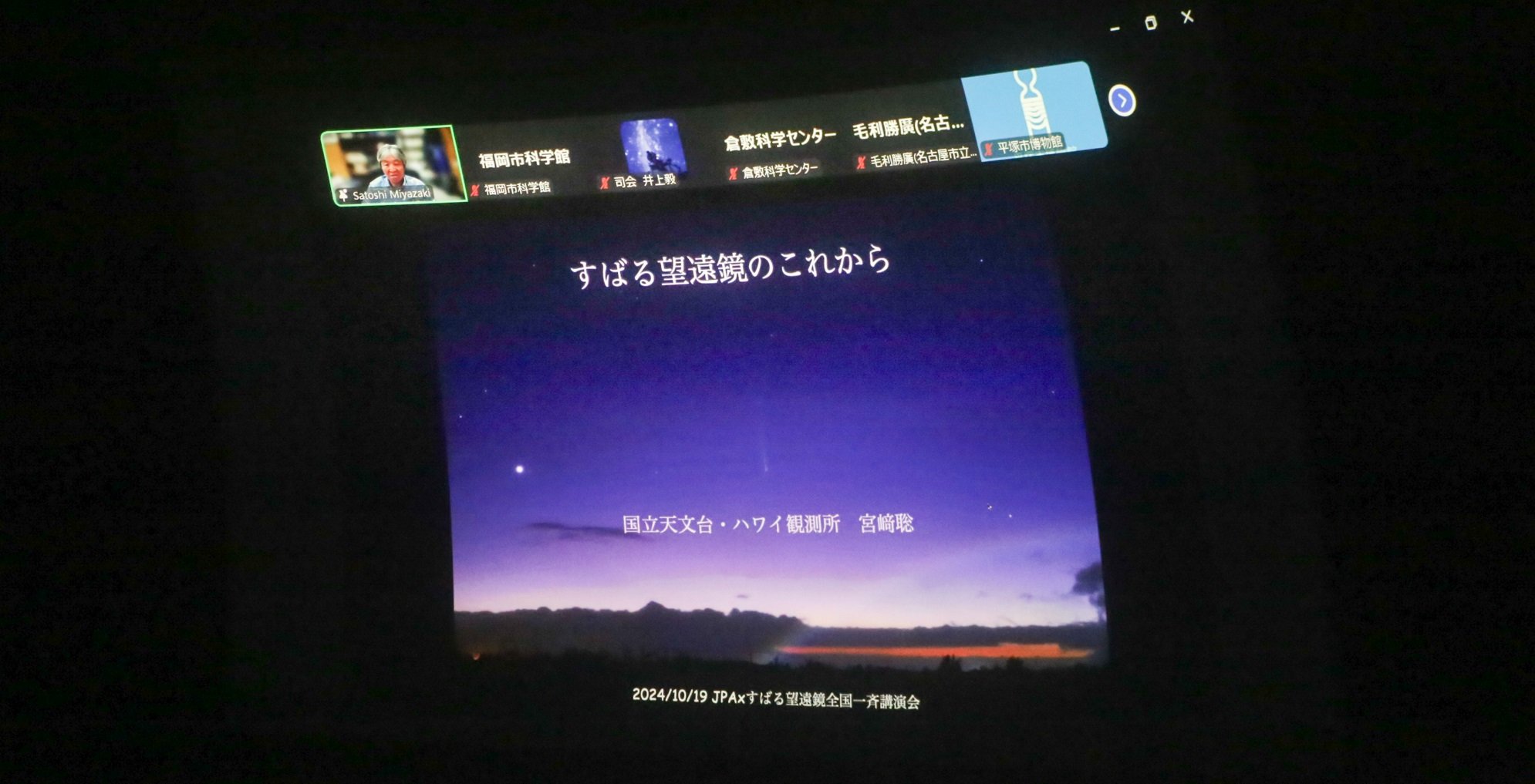

宮﨑聡氏 講演「すばる望遠鏡のこれから」

ハワイの星空を楽しんだ後は、国立天文台ハワイ観測所長の宮﨑聡氏による講演。2024年3月にすばる望遠鏡のカメラの開発やダークマターの研究などで日本学士院賞を授賞された宮﨑氏から「すばる望遠鏡のこれから」をテーマにお話しいただきました。

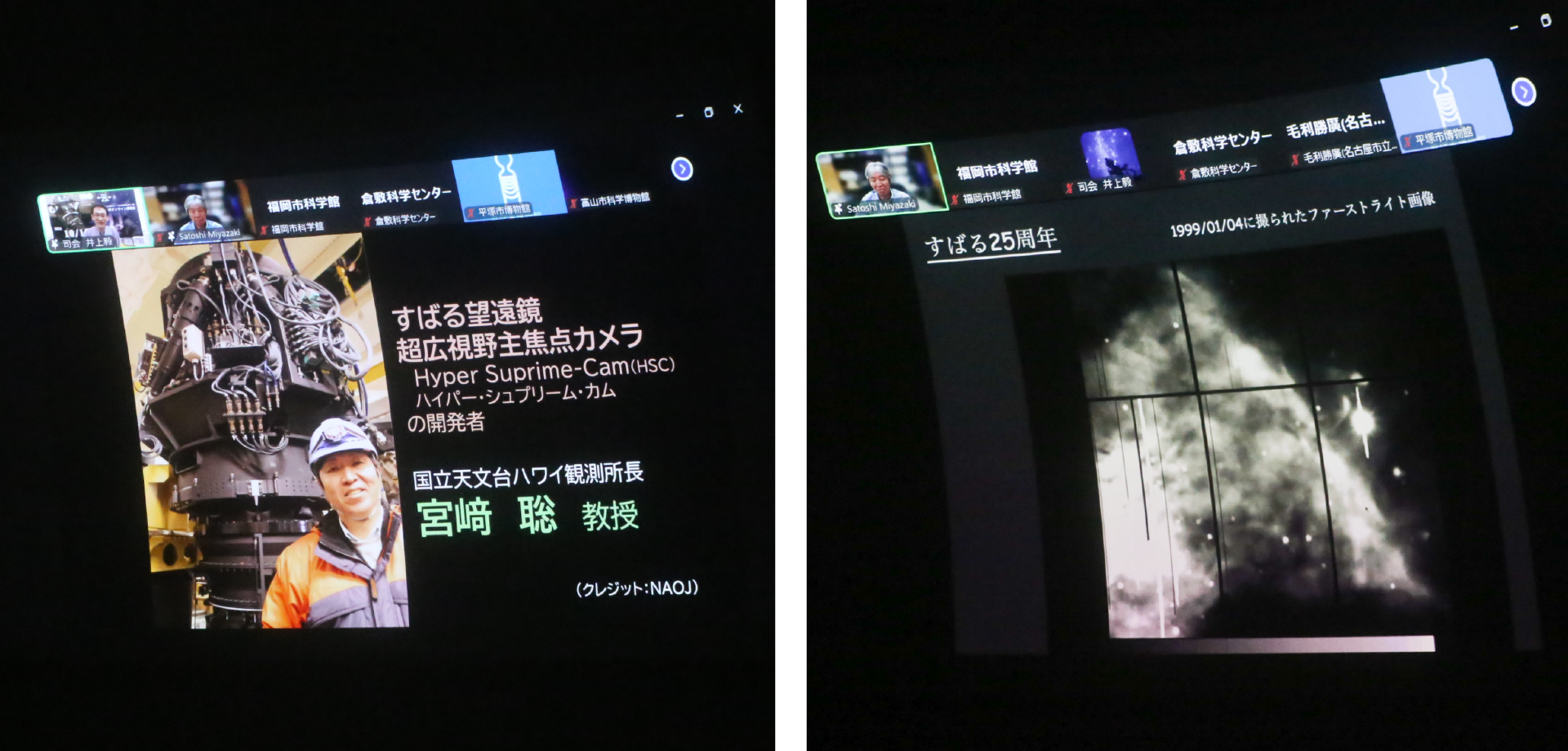

すばる望遠鏡の超広視野主焦点カメラを発案され、中心となって開発されてきた宮﨑氏。すばる望遠鏡のこれまでの歩みとして、カメラの開発のお話や1999年1月4日に撮影されたすばる望遠鏡の貴重なファーストライト画像なども紹介されました。

すばる望遠鏡の未来の取り組みの課題としてお話しされていたのは次の内容でした。

・宇宙の構成要素は何で、どのように分布し、それらが宇宙膨張とともに、どのように変化してきたか

・星や銀河はどのように誕生して、成長してきたのか

・地球のような生命を育む惑星が、他にもあるか

それぞれの課題について、現在進められている多天体分光装置や赤外線での広視野・高解像度観測装置などの具体的な開発のお話も交えながら、今後の取り組みについてご紹介いただきました。大規模な観測が、可視光と赤外線において可能になるということで、より広く、より深く、より詳細に宇宙を探究できることが期待されています。

宮﨑氏は、これらの未解決の課題に取り組むためには、新しい観測装置や技術開発が必要であること、天文研究者と技術者がさらに協力していくことで新しい発見を目指すことでこれからのすばるを切り拓いていきたい、ということを話されていました。

機能を大幅に強化し、天文学研究に新たな地平を切り拓こうとされているすばる望遠鏡。今回の講演では、長らく開発に携わっていらっしゃる宮﨑氏ならではのお話を伺うことができました。今後、すばる望遠鏡がどのような発見を私たちに届けてくれるのか、とても楽しみですね。進化し続け、新たなプロジェクトに挑んでいる今後のすばる望遠鏡に注目です。

質問タイム

最後は、全国のプラネタリウム館の参加者からの質問タイム。こどもから大人まで参加者の皆さんからたくさんの質問が寄せられ、様々な視点からの質問に盛り上がりました。

小学生の参加者からの「一番できて嬉しかったことは何ですか」「一番楽しかったことは何ですか」という質問には、大きなチームで約8年かけて開発し完成したカメラできちんと宇宙の画像を撮影でき、宇宙の加速膨張が少しずつ進んでいることを確認できた時が一番ほっとして嬉しかったこと、チームの皆で喜びを分かちあえたことだとお話しされていました。

大人の参加者からの「地上にある大口径の望遠鏡と宇宙望遠鏡の使い分けを教えてください」という質問には、現在は主に、地上にある望遠鏡でまず広い視野で観測をして、その中で対象天体を決めて、宇宙望遠鏡で高解像度の観測をするという方法が用いられているとお話しされていました。また、宇宙望遠鏡は地上の望遠鏡よりも技術のアップグレードが難しいのに対して、地上の望遠鏡は新しい技術を取り入れやすく、新しいことに挑戦する可能性が広がるということや、大きな課題に向けて、地上の望遠鏡と宇宙望遠鏡は皆でアイデアを絞って世界中で協力をしながら取り組んでいる、ということでした。

会場にお越しいただいた皆様には、国立天文台ハワイ観測所よりいただいた、すばる望遠鏡25周年を記念したロゴステッカーが配布されました。

イベントにご参加いただいた皆様、国立天文台の皆様、プラネタリウム100周年記念事業実行委員会の皆様、ありがとうございました。

参 考

・プラネタリウム100周年 特設WEBサイト[日本プラネタリウム協議会(JPA)]

https://100.planetarium.jp

・すばる望遠鏡 公式WEBサイト[国立天文台]

https://subarutelescope.org/jp/

プラネタリウム100周年 ロゴムービー

プラネタリウム100周年記念事業は、2025年5月まで続きます

近代的なプラネタリウムは、1923年10月21日にドイツ博物館で試験公開、1925年に一般公開され、100年の歴史が始まりました。世界中のプラネタリウムで、プラネタリウム100周年の周知につながる活動として、2023年〜2025年にプラネタリウム100周年イベントが開催されています。福岡市科学館でも番組投映・イベントを実施します。福岡市科学館のプラネタリウム100周年記念事業については こちら をご覧ください。

福岡市科学館のプラネタリウムは、世界最高水準の最新鋭統合型プラネタリウムGemini Star Σ Fukuoka (ジェミニスターシグマ フクオカ)です。ジェミニとは「ふたご座」のこと。光学式投映機とデジタル式投映機の2つの投映機を組み合わせ、本物のように美しい星空を再現したり、138億光年彼方の宇宙の果てまでフライスルーするなど実際には体験できないダイナミックな宇宙の姿をリアルに演出します。

福岡市科学館のドームシアター(プラネタリウム)は、直径25m、座席数220席(ペアシート含む)と、一人ひとりの間隔も広く、ゆったりとご観覧いただくことができます。また車椅子スペースのご用意もありますので、どなたでもご安心してご利用いただけます。

#プラネタリウム100周年 #planetarium100 #すばる望遠鏡25周年